IT業界への転職を検討している皆さん、求人票で「オンプレミス」という文字を見て戸惑った経験はありませんか?オンプレミスとは、企業が自社内でサーバーやシステムを運用する方式のことです。本記事では、IT未経験の方でも理解できるよう、身近な例え話を使ってオンプレミスの基本概念から転職活用法まで徹底解説します。

転職活動でIT系求人を見ていると「オンプレミス」という文字をよく目にしますが、オンプレミスとは一体何なのでしょうか?この章では、IT未経験の方でも理解できるよう、身近な例え話を使ってオンプレミスの基本概念を解説していきます。まずは語源から実際の企業での使われ方まで、段階的に学んでいきましょう。

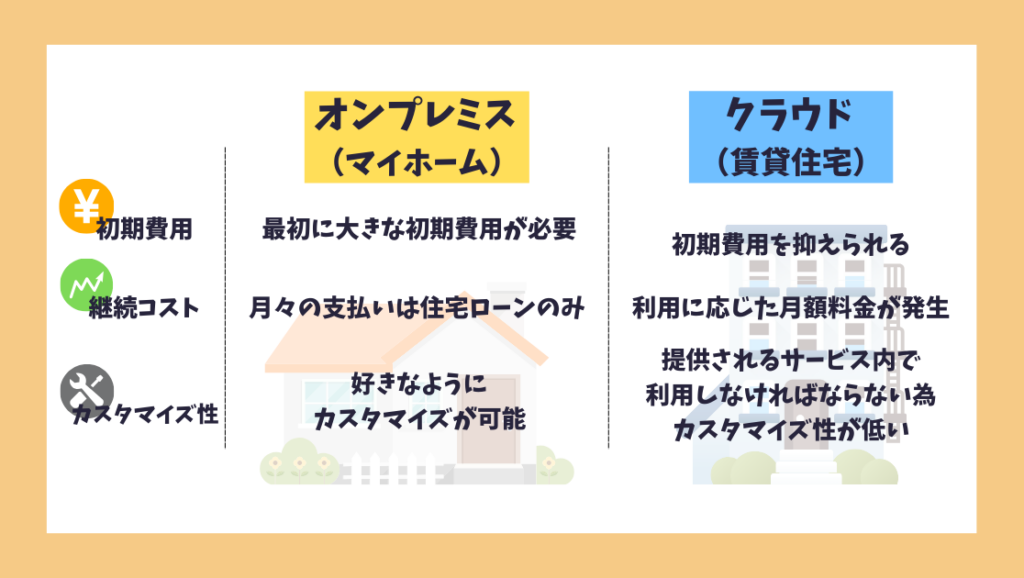

オンプレミスとクラウドの違いを理解するには、住宅に例えるのが最もわかりやすい方法です。オンプレミスは「マイホーム」、クラウドは「賃貸住宅」と考えてみましょう。

マイホームを購入する場合、最初に大きな初期費用がかかりますが、その後は自分の好きなようにリフォームができ、月々の支払いは住宅ローンのみです。一方、賃貸住宅では初期費用は抑えられますが、毎月の家賃が発生し、大幅なリフォームは制限されます。

オンプレミスも同様に、企業が自社内にサーバーやネットワーク機器を購入・設置するため、初期投資は大きくなります。しかし、一度構築すれば自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズでき、長期的な運用コストは安定します。

一方、クラウドサービスでは初期費用はほぼゼロですが、使用量に応じて毎月料金が発生します。しかし、サービス提供事業者が定めた範囲内でのカスタマイズに限定されるため、オンプレミスと比べて自由度は制限されます。(関連記事:クラウドとは?未経験が知るべき基礎知識とエンジニア転職への道筋 )

総務省の「令和4年通信利用動向調査」によると、企業のクラウドサービス利用率は70.4%に達していますが、重要なデータを扱う金融機関や製造業では、セキュリティの観点からオンプレミス環境を維持している企業が多数存在しています。

「オンプレミス」という言葉の語源を知ることで、その意味をより深く理解できます。この用語は英語の「On-Premises」から来ており、「On(上に)」と「Premises(敷地、建物)」を組み合わせた言葉です。つまり、「自社の敷地の上で」という意味になります。

正しい読み方は「オンプレミス」または「オンプレミセス」ですが、IT業界では略して「オンプレ」と呼ばれることも多いです。面接や職場での会話では、どちらの呼び方も使われるため、両方覚えておくと良いでしょう。

IT業界でよく使われる類似の用語として、「オンサイト(現地で)」や「インハウス(社内で)」がありますが、これらはオンプレミスと微妙に意味が異なります。オンプレミスは特にITシステムやサーバーの設置・運用形態を指す専門用語として使われています。

オンプレミス環境は、特定の業界や企業規模で積極的に採用されています。具体的な活用例を見てみましょう。

金融機関での活用例

メガバンクや信用金庫では、顧客の個人情報や取引データを自社内のサーバーで厳重に管理しています。金融庁が定める監督指針やサイバーセキュリティガイドラインに基づくセキュリティ要件を満たすため、基幹系システムは今でもオンプレミス環境での運用が主流です。三菱UFJ銀行などの大手金融機関では、基幹系システムをオンプレミス環境で運用しながら、一部の業務系システムでクラウドを併用するハイブリッド構成を採用しています。

製造業での活用例

トヨタ自動車やソニーなどの製造業では、工場の生産管理システムや設計データをオンプレミス環境で管理しています。これは、製造ノウハウや技術情報の機密保持が重要であることに加え、工場内のネットワークでリアルタイム制御が必要なためです。

官公庁・自治体での活用例

デジタル庁の資料によると、「現在、政府情報システムの大部分はオンプレミスと呼ばれる物理サーバ等を中心とした設計となっている」とされており、国民の個人情報や機密性の高い行政データの管理において、オンプレミス環境が重要な役割を果たしています。

このように、オンプレミスは決して時代遅れの技術ではなく、セキュリティや制御性を重視する現場では今でも重要な役割を果たしているのです。

オンプレミスとクラウド、結局どう違うの?

と疑問に思っている方も多いでしょう。転職活動では、この違いを理解していることが企業から高く評価されます。ここでは、IT未経験の方でも面接で自信を持って答えられるよう、5つの重要な違いを具体的に解説していきます。

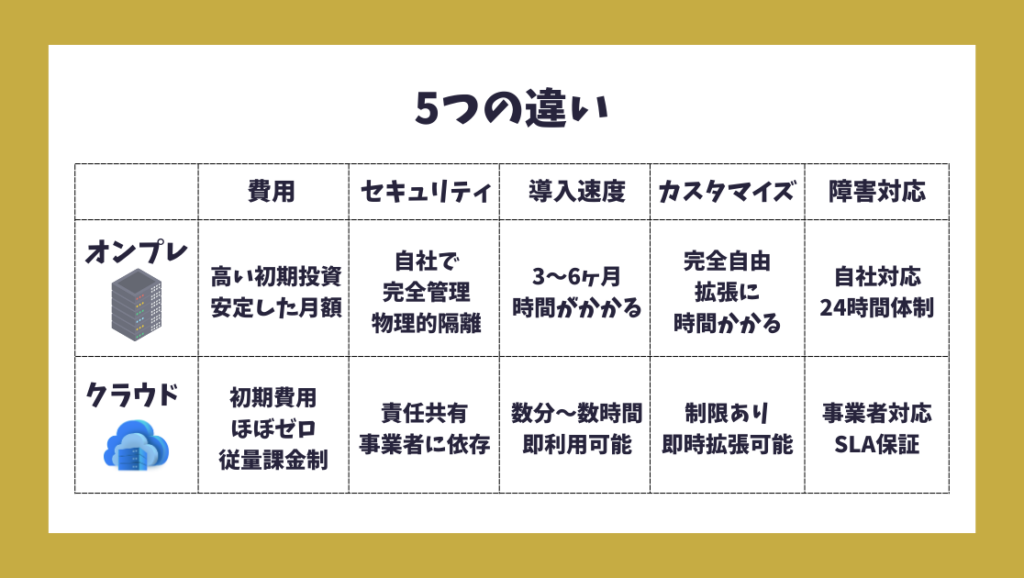

オンプレミスとクラウドの最も分かりやすい違いは、お金の流れです。家計に例えると、オンプレミスは「一括払い」、クラウドは「月額制サービス」のようなものです。

オンプレミス環境では、サーバー機器やネットワーク機器を最初に購入する必要があり、中小企業でも数百万円、大企業では数千万円の初期投資が必要になります。しかし、一度構築すれば月々の費用は電気代や保守費用程度に抑えられます。

一方、クラウドサービスでは初期費用はほぼゼロですが、使用量に応じて毎月料金が発生します。Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureなどの主要クラウドサービスでは、CPU使用時間やデータ転送量に基づいて課金されるため、利用規模が大きくなると月額コストが膨らむ傾向があります。

IDC Japan の調査によると、オンプレミス環境の5年間の総所有コスト(TCO)は、同規模のクラウド環境と比較して約30%低くなるケースが多いとされています。ただし、これは安定した利用が前提となります。

セキュリティ面では、オンプレミスとクラウドそれぞれに特徴があります。この違いを理解することは、転職面接で「なぜその企業がオンプレミスを選択しているか」を説明する上で重要です。

オンプレミス環境では、全てのセキュリティ対策を自社で管理します。これは「自分の家の鍵を自分で管理する」ような状態で、セキュリティポリシーを自由に設定できる反面、専門知識を持つ人材が社内に必要になります。金融機関や官公庁では、機密情報を外部のサーバーに置くことができないため、オンプレミス環境でのセキュリティ管理が必須となっています。

クラウド環境では、基盤部分のセキュリティはクラウド事業者が管理し、アプリケーション層のセキュリティは利用企業が責任を持つ「責任共有モデル」が採用されています。これにより、企業は自社の専門性に集中できる一方で、クラウド事業者のセキュリティレベルに依存することになります。

システムの導入スピードは、現代のビジネス環境において重要な要素です。この点でオンプレミスとクラウドには大きな違いがあります。

オンプレミス環境の構築には、機器の調達から設置、設定まで通常3〜6ヶ月程度かかります。これは「注文住宅を建てる」ような工程で、設計から完成まで時間がかかりますが、完成後は思い通りの環境が手に入ります。

クラウド環境では、アカウント開設後すぐにサーバーを起動でき、数分から数時間でシステムを稼働させることができます。また、利用量の増減に応じてリソースを柔軟に調整できるため、季節変動のあるビジネスや急成長中のスタートアップ企業に適しています。

システムのカスタマイズ性と拡張性も、企業がオンプレミスかクラウドかを選択する重要な判断材料です。

オンプレミス環境では、ハードウェアからソフトウェアまで全てを自社の要件に合わせてカスタマイズできます。特殊な業務要件がある製造業や、既存システムとの連携が重要な大企業では、この自由度の高さが重要になります。ただし、拡張時には新たな機器調達と設置作業が必要になり、時間とコストがかかります。

クラウド環境では、提供されるサービスの範囲内でのカスタマイズに限られますが、必要に応じて瞬時にリソースを拡張できます。これにより、予期しないアクセス増加やデータ量の急増にも迅速に対応できます。

システム障害が発生した際の対応体制も、オンプレミスとクラウドで大きく異なります。この違いを理解しておくことで、インフラエンジニアとしての役割も明確になります。

オンプレミス環境では、ハードウェア障害からソフトウェアトラブルまで、全ての障害対応を自社で行う必要があります。そのため、24時間365日対応できる運用体制の構築が重要になり、これがインフラエンジニアの主要な業務の一つとなっています。障害発生時には、データセンターに駆けつけて物理的な作業を行うことも珍しくありません。

クラウド環境では、インフラ層の障害対応はクラウド事業者が行い、利用企業はアプリケーション層の対応に集中できます。主要クラウド事業者は99.9%以上の稼働率を保証しており、障害時には自動的に別のサーバーに処理が移行する仕組みも提供されています。

これらの違いを理解することで、転職面接で「なぜその企業がオンプレミス環境を選択しているのか」「あなたがオンプレミス環境で働く意義は何か」という質問に的確に答えることができるようになります。

オンプレミス環境のインフラエンジニアって、実際に何をするの?

という疑問をお持ちの方も多いでしょう。転職活動でよく見る「オンプレミス経験者優遇」の求人では、どのような業務が期待されているのでしょうか。ここでは、未経験の方でも理解できるよう、具体的な業務内容から未経験者向けのキャリアステップまで詳しく解説します。

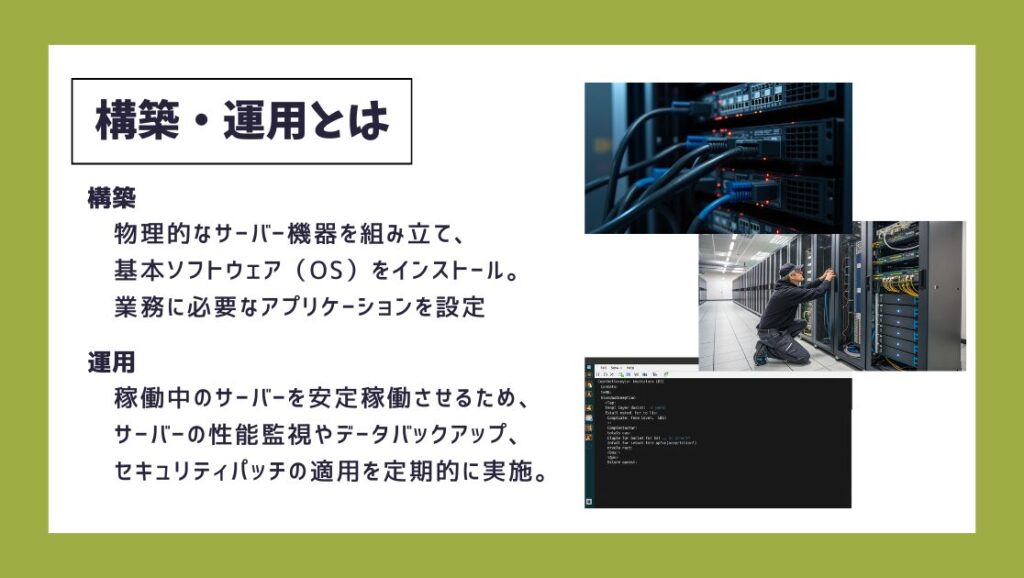

オンプレミス環境でのサーバー構築は、まさに「デジタルの建築現場」とも言える作業です。物理的なサーバー機器を実際に手で触り、組み立てる作業から始まります。

具体的な構築業務としては、まずデータセンターでサーバーをラックに設置し、電源ケーブルやネットワークケーブルを接続します。その後、基本ソフトウェア(OS)をインストールし、企業の業務に必要なアプリケーションを設定していきます。これは家を建てる際に、基礎工事から内装まで順序立てて進める作業に似ています。

運用業務では、サーバーの性能監視やデータバックアップ、セキュリティパッチの適用などを定期的に行います。特にオンプレミス環境では物理的なメンテナンス作業が重要な要素となっています。

オンプレミス環境の大きな特徴の一つが、24時間365日体制でのシステム監視です。これは「デジタル世界の警備員」としての役割と考えていただくとわかりやすいでしょう。

監視業務では、専用の監視ツールを使ってサーバーの稼働状況を常時チェックします。CPU使用率やメモリ使用量、ネットワークトラフィックなどの数値を監視し、異常値を検知した際には迅速に対応します。深夜や休日でも障害が発生すれば、担当者がデータセンターに駆けつけて復旧作業を行うこともあります。

特に金融機関や官公庁では、システム停止が社会インフラに影響を与えるため、この監視業務は非常に重要な責任を伴います。そのため、未経験者でも研修制度が充実している企業が多く、段階的にスキルを身につけることができる環境が整っています。

2025年現在の転職市場では、未経験者歓迎のオンプレミス案件が多数存在しており、体系的な成長ステップが用意されています。

第一段階では、監視オペレーターとして基本的な監視業務から始まります。これはマニュアルに従ってアラートに対応し、必要に応じて上級者にエスカレーションする業務です。この段階で、サーバーやネットワークの基本概念を実践的に学ぶことができます。

第二段階では、定型的な運用作業を担当します。データバックアップやログの確認、簡単な設定変更など、手順書に基づいた作業を通じて技術力を向上させていきます。

第三段階では、障害対応や構築業務にも携わるようになり、最終的には独立してプロジェクトを担当できるレベルまで成長することができます

インフラエンジニアの平均的な育成期間は約2〜3年とされており、計画的なキャリア形成が可能な職種となっています。

未経験からインフラエンジニア、サーバーエンジニアを目指す方はこちらも併せてご覧ください。

オンプレミスって古い技術で、もう需要がないのでは?

と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、転職エージェントとして日々企業の採用担当者とやりとりしている立場から申し上げると、オンプレミススキルの需要は決して衰えていません。むしろ、特定の分野では非常に高い価値を持つスキルとして評価されています。ここでは、現実の転職市場でのオンプレミススキルの価値と将来性について詳しくご紹介します。

オンプレミス環境のスキルが最も求められているのは、金融機関と大手製造業です。これらの業界では、規制要件やセキュリティ基準により、重要なシステムを外部のクラウドサービスに移すことができないケースが多数存在します。

メガバンクや証券会社では、個人情報保護法や金融商品取引法に基づく厳格なデータ管理が求められており、基幹系システムはオンプレミス環境での運用が必須となっています。三菱UFJ銀行やみずほ銀行などの大手金融機関では、現在も大規模なオンプレミス環境を維持しており、専門スキルを持つインフラエンジニアの需要が継続しています。

製造業においても、工場の制御システムや生産管理システムでは、リアルタイム性と安定性が重視されるため、オンプレミス環境が選択されています。トヨタ自動車やソニーなどの企業では、製造ノウハウの機密保持の観点からも、オンプレミス環境でのシステム運用を続けています。

IPAの「DX動向2024」によると、日本企業においてレガシーシステムの刷新は着実に進んでいるものの、業種によって状況に大きな差があります。特に金融業・保険業では基幹システムの近代化は継続的な課題となっています。

現在の企業IT環境では、オンプレミスとクラウドを組み合わせた「ハイブリッドクラウド」が主流となりつつあります。これにより、オンプレミスのスキルを持つエンジニアの価値はさらに高まっています。

ハイブリッドクラウド環境では、重要なデータや基幹システムはオンプレミスで管理し、開発環境や一時的な処理はクラウドを活用する構成が一般的です。このような環境を設計・運用するには、オンプレミスとクラウド両方の知識が必要となり、オンプレミス経験を持つエンジニアが重宝されています。

実際の転職市場では、「オンプレミス経験者がクラウドスキルを習得する」パターンの方が、「クラウドのみの経験者がオンプレミスを学ぶ」パターンよりも評価が高い傾向があります。これは、物理的なハードウェアの理解や障害対応経験が、システム全体の安定性向上に寄与するためです。

実際に、弊社でご支援したK・Kさんは、オンプレミスサーバーの運用経験を活かしてクラウドエンジニアへの転職を成功させました。

また、S・Fさんのように未経験からインフラエンジニアとして入社し、オンプレミス環境での運用監視経験を積んだ後、AWS環境をベースとした設計・構築プロジェクトにステップアップする例もあります。

\ ITエンジニア転職に特化したプロに無料相談 /

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。

オンプレミススキルを持つインフラエンジニアの年収相場は、経験年数と担当領域によって大きく異なります。

未経験から1年目のオペレーター職では年収300万円程度からスタートし、3年程度の運用経験を積むと450万円から550万円程度になります。5年以上の経験を持ち、設計・構築業務も担当できるシニアエンジニアレベルでは、600万円から800万円の年収が期待できます。

特に金融機関向けの大規模システムや、24時間365日の運用体制を構築できるスペシャリストレベルでは、年収1000万円を超える求人も存在します。これは、オンプレミス環境特有の高度な技術力と責任感が評価されるためです。

具体的な求人例として、大手システム integrator各社では「金融機関向けオンプレミス基盤エンジニア(年収600万円〜900万円)」や「製造業向けインフラ設計・構築エンジニア(年収550万円〜750万円)」といった案件が常時募集されています。

このように、オンプレミススキルは決して時代遅れではなく、適切な業界・企業を選択することで、安定したキャリア形成と収入向上が期待できる貴重なスキルなのです。

オンプレミスについて面接で聞かれても、何も答えられない…

という不安をお持ちの方も多いでしょう。IT未経験者の転職面接では、専門知識よりも学習意欲と基本的な理解力が重視されます。ここでは、転職エージェントとして数多くの面接に立ち会った経験から、実際によく聞かれる質問と効果的な回答方法をご紹介します。これらのポイントを押さえれば、未経験でも自信を持って面接に臨むことができるでしょう。

この質問は、IT系企業の面接で最も頻繁に聞かれる基本的な質問です。面接官は専門的な技術知識ではなく、基本概念を理解しているかを確認したいのです。

効果的な回答例をご紹介しましょう。

オンプレミスとクラウドの違いについて、住宅に例えてお答えします。オンプレミスは自社でマイホームを購入し、全て自分で管理する形態で、クラウドは賃貸住宅のように必要な分だけサービスを利用する形態です。オンプレミスでは初期費用は高くなりますが、自由にカスタマイズでき、長期的には安定したコストで運用できます。一方クラウドは初期費用を抑えて迅速に導入できますが、利用量に応じた月額費用が発生します。

この回答のポイントは、身近な例え話を使って分かりやすく説明し、コスト面と運用面の両方に触れることです。さらに「御社のような金融機関では、セキュリティの観点からオンプレミス環境が重要だと理解しています」と、企業の業界特性に言及できれば完璧です。

オンプレミス関連の志望動機では、安定性と責任感をアピールすることが効果的です。多くの未経験者が「最新技術を学びたい」と答える中で、差別化を図ることができます。

模範的な志望動機例はこちらです。

私がオンプレミス環境でのインフラエンジニアを志望する理由は、社会インフラを支える重要な役割に魅力を感じるからです。クラウドサービスが普及する中でも、金融機関や製造業などの重要なシステムはオンプレミス環境で安定稼働することが求められています。未経験からのスタートですが、24時間365日の安定稼働を支える責任ある仕事に挑戦し、地道にスキルを積み重ねていきたいと考えています。

この回答では、オンプレミスの社会的意義を理解していることと、責任感のある仕事への意欲を示しています。企業にとって、技術は後から学べても、責任感や継続性は人格に関わる重要な要素です。

面接でやってしまいがちなNG回答パターンをご紹介します。これらを避けることで、面接官に好印象を与えることができます。

最もよくあるNG回答は「オンプレミスはもう古い技術だと思いますが…」という発言です。この発言は、業界理解が不足していることを露呈してしまいます。実際には多くの企業でオンプレミス環境が現役で稼働しており、専門スキルを持つエンジニアが求められています。

また「クラウドは難しそうなので、まずはオンプレミスから始めたいです」という回答も避けましょう。これは学習意欲の低さを示してしまいます。正しくは「オンプレミス環境でハードウェアから理解することで、システム全体の深い知識を身につけたい」と表現すべきです。

「残業が少なそうだから」「未経験OKだから」といった消極的な理由も印象がよくありません。24時間365日の運用体制があるオンプレミス環境では、責任感と学習意欲が特に重視されます。

面接で自然に使えると印象が良い基礎用語をご紹介します。完璧に覚える必要はありませんが、意味を理解しておくことで面接官との会話がスムーズになります。

最低限押さえるべきワード

・サーバー(コンピューターの処理を行う装置)

・データセンター(サーバーを設置する専用施設)

・ネットワーク(コンピューター同士をつなぐ仕組み)

・監視(システムの稼働状況を常時確認すること)

・バックアップ(データの複製を作成すること)

次に覚えるべき重要な用語

・運用(システムを安定稼働させる作業)

・保守(機器のメンテナンス作業)

・障害対応(システムトラブルの復旧作業)

・セキュリティ(情報を守る仕組み)

・冗長化(障害に備えて設備を二重化すること)

これらの用語を「サーバーの監視業務から始めて、徐々に運用や保守の業務も覚えていきたいです」のように文脈で使えると、面接官に学習意欲が伝わります。

IT業界の面接では専門知識よりも基本的な理解力と学習意欲が重視される傾向があります。完璧な知識よりも、謙虚な姿勢で学び続ける意欲を示すことが転職成功の鍵となります。

本記事では、IT未経験の皆さんに向けて「オンプレミスとは何か」を分かりやすく解説してきました。オンプレミス環境は決して時代遅れの技術ではなく、金融機関や製造業を中心に根強い需要があり、インフラエンジニアとしてのキャリア形成に重要な基盤となります。

転職活動では、オンプレミスとクラウドの違いを住宅の例え話で説明できれば面接官に好印象を与えることができるでしょう。また、多くの企業が基幹システムでオンプレミス環境を維持しており、専門スキルを持つエンジニアの需要は今後も継続すると予測されています。今回学んだ知識を面接対策に活かし、ぜひIT業界での新しいキャリアに挑戦してください。皆さんの転職成功を心から応援しています。

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。