2025.03.18

2025.03.18

未経験からITエンジニアを目指すあなたにとって、「どのIT資格を取ればいいのか」は最大の悩みではないでしょうか。経済産業省の調査によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、今まさに転職の絶好のチャンスです。しかし、数百種類もあるIT資格から最適なものを選ぶには、正確な難易度と市場価値の理解が欠かせません。本記事では、2025年最新版の難易度マップと診断ツールを使って、あなたに最適な資格選びをサポートします。

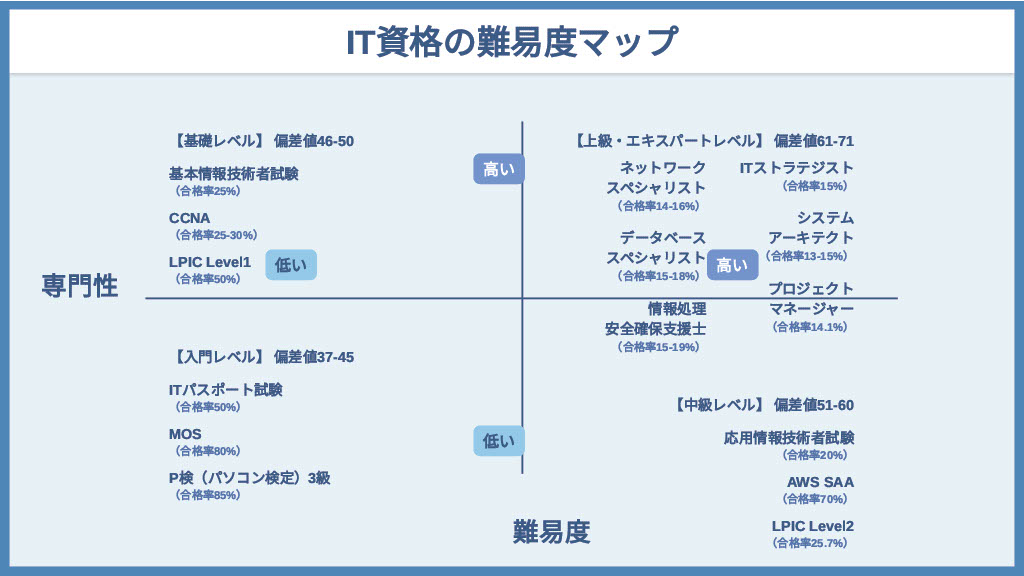

IT資格は大きく入門レベル、基礎レベル、中級レベル、上級レベル、エキスパートレベルの5段階に分類されます。

多くの受験者が陥りがちな失敗パターンを避けるため、以下の3つの鉄則を押さえましょう。

鉄則1:市場価値の高い資格を優先する

ITエンジニアの平均年収は462万円ですが、難易度の高い資格保有者は年収600万円以上を獲得しているケースが多いことが分かっています。特にクラウド系資格(AWS、Azure)とネットワーク系資格(CCNA、CCNP)は求人数が多く、年収アップに直結しやすい傾向があります。

鉄則2:実務との関連性を重視する

資格取得は手段であり、目的ではありません。現在の業務や転職希望先で実際に使用される技術に関連する資格を選びましょう。例えば、Webシステム開発を目指すならJava認定やAWS認定、インフラ運用を目指すならLPICやCCNAが効果的です。

鉄則3:段階的なスキルアップを心がける

いきなり高難易度の資格に挑戦するのではなく、基礎から応用へと段階的に進むことが重要です。基本情報技術者試験に合格してから応用情報技術者試験に挑戦する、LPIC Level1を取得してからLevel2を目指すといった具合に、着実にステップアップしていきましょう。

IT資格の取得は、未経験からITエンジニアへの転職を成功させる強力な武器となります。しかし、闇雲に資格を取得するのではなく、戦略的に選択することが成功の鍵です。

ITエンジニアへの転職を成功させるためには、経験年数に応じた戦略的な資格取得が不可欠です。現在のスキルレベルに合わせた段階的なアプローチが成功の鍵となります。ここでは、経験年数別に最適な資格取得ロードマップをご紹介しましょう。

ITエンジニアとしてのキャリアをスタートする際、最も重要なのは「基礎力の証明」です。採用担当者は、未経験者に対して「最低限のITリテラシーがあるか」を資格で判断する傾向があります。

基本情報技術者試験

IT業界での「運転免許証」とも呼ばれる国家資格です。幅広いIT知識を体系的に学べる点が最大の魅力です。プロジェクトのチームメンバーとして独力で作業を遂行できる知識を証明します。学習時間は未経験者で200時間程度が目安で、プログラミング、ネットワーク、データベース、セキュリティなど、ITエンジニアに必要な知識を網羅的に学習できます。

LPIC Level1

Linuxシステムの基礎知識を証明する資格です。現在のクラウド時代において、LinuxはAWS、Google Cloud、Microsoft Azureなど主要なクラウドプラットフォームで広く使用されており、LPIC Level1の知識は必須となっています。学習時間は100-150時間程度で、コマンドライン操作からシステム管理まで実践的なスキルを身につけられます。

CCNA

シスコシステムズ社が提供する、ネットワークエンジニアを目指す方にとって最重要資格の一つです。基本情報技術者試験と同程度の難易度ですが、より実務に直結した内容が学べます。CCNAの特徴は、ネットワーク機器の設定やトラブルシューティングなど、現場で即戦力となるスキルを身につけられることです。学習時間は150-200時間程度で、ネットワークの基礎からルーティング、スイッチング技術まで体系的に習得できます。

AWS Cloud Practitioner

Amazon Web Services(AWS)の基礎知識を証明し、クラウドの概念を理解するのに最適な資格となっています。現在多くの企業がクラウド移行を進めており、AWS認定資格保有者の需要は急激に高まっています。学習時間は40-60時間程度で、クラウドサービスの基本概念から請求体系まで幅広く学習できます。

経験を積んだエンジニアには、より専門性の高い資格が求められます。この段階では、年収アップに直結する中級資格の取得が効果的です。

応用情報技術者試験

基本情報技術者試験の上位資格として位置づけられ、より高度なITスキルと業務遂行能力を証明します。

CCNP

CCNA取得後のステップアップとして、中級ネットワークエンジニアの証明となります。CCNPには、高度な専門知識が要求され、取得すると、ネットワーク設計や運用において責任ある立場を任され、年収600-800万円のポジションへの転職が可能になります。

LPIC Level2

Linux技術者として中級レベルの知識を証明する資格です。ネットワーク設定、セキュリティ、システム管理など、現場で必要となる高度なスキルを身につけられます。

AWS SAA/Azure AZ-104

クラウドインフラの設計・運用スキルを証明する資格です。クラウドエンジニアとして年収700-900万円を目指す場合、これらの資格は必須といえるでしょう。

経験豊富なエンジニアには、業界トップレベルの専門性を証明する高難易度資格が適しています。

ネットワークスペシャリスト

情報処理技術者試験の最高峰の資格です。ネットワーク技術の専門家として、設計から運用まで幅広い知識が要求されます。この資格を取得すると、技術コンサルタントやアーキテクトとして年収800-1200万円のポジションが期待できます。

CCIE

ネットワーク業界で最も権威のある資格の一つです。実技試験も含む総合的な評価が行われます。CCIE取得者の平均年収は約900万円と報告されており、エキスパートエンジニアとしての地位を確立できます。

LPIC Level3

Linux技術者として最高レベルの知識を証明する資格です。3つの専門分野(Mixed Environment、Security、Virtualization & High Availability)から選択して受験します。

AWS Professional/Azure Expert

クラウドアーキテクトとして最高峰の資格です。大規模システムの設計・運用に関する高度な知識が要求されます。これらの資格を取得すると、クラウドアーキテクトとして年収1000万円以上のポジションへの道が開かれます。

資格取得は、単なる知識の証明ではなく、継続的な学習姿勢とプロフェッショナルとしての成長意欲を示す重要な指標です。自分の経験年数と目標に合わせて、戦略的に資格取得を進めていきましょう。

IT市場の急速な発展により、特定分野に特化した資格の市場価値がますます高まっています。2025年現在、最も注目すべきIT資格を分野別に詳しく見ていきましょう。転職市場での実際の年収データも交えながら、あなたのキャリア戦略に役立つ情報をお届けします。

インフラ系資格は、企業のIT基盤を支える専門性の高さから、特に年収アップ効果が期待できる分野です。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、インフラエンジニアの平均年収は555万円と、全職種平均を大きく上回っています。

転職市場や政府統計データをもとにした、インフラ系IT資格の年収ランキングは以下の通りです。

【第6位】CCNP Enterprise(Cisco Certified Network Professional)

平均年収:650万円~900万円

【第7位】Red Hat認定エンジニア(RHCE)

平均年収:600万円~850万円

【第8位】情報処理安全確保支援士

平均年収:600万円~800万円

【第9位】LPIC Level3

平均年収:580万円~800万円

【第10位】VMware vSphere認定(VCP-DCV)

平均年収:550万円~750万円

特に注目すべきは、クラウド関連資格保有者の年収の高さです。AWSエンジニアの平均年収は約586万円で、経験を積むにつれて800万円以上の求人も珍しくありません。

開発系資格は、プログラミングスキルと業務知識の両方を証明する重要な資格群です。特に、データベース管理やセキュリティ分野での専門性は高く評価されます。

転職市場や政府統計データをもとにした、開発系IT資格の年収ランキングは以下の通りです。年収は企業規模や経験、役職によって幅がありますが、ITSSレベルや各種調査を基準にまとめています。

【第6位】Oracle認定 Gold DBA

平均年収:600万~800万円

【第7位】情報処理安全確保支援士

平均年収:550万~700万円

【第8位】Oracle認定 Java Gold

平均年収:500万~700万円

【第9位】Python3エンジニア認定データ分析試験

平均年収:550万~750万円

【第10位】応用情報技術者

平均年収:500万~650万円

資格選択の際は、単に難易度や知名度だけでなく、実際の転職市場での需要と年収水準を総合的に判断することが重要です。特に、クラウド技術とセキュリティ分野は今後さらなる成長が見込まれるため、戦略的な資格取得を心がけましょう。

IT資格取得を検討している皆さんにとって、「本当に役立つのか」「投資した時間と費用に見合う価値があるのか」という疑問は当然です。ここでは、実際の転職市場データをもとに、IT資格の真の価値を検証していきましょう。

IT企業の採用担当者とやりとりする中で、IT資格に対する率直な評価が見えてきます。人事担当者の多くは「資格は基礎知識の証明にはなるが、それだけで採用を決めることはない」と話しています。

人事担当者のIT資格に対する評価

未経験者の場合

⇒最低限のITリテラシーを持っている証拠

経験者の場合

⇒実務経験と技術スキルの方が重要視される

特定の専門分野の場合(セキュリティ、クラウド、データベース)

⇒資格が実務能力の指標として高く評価される

興味深いのは、人事担当者が最も評価するのは「資格取得への継続的な学習姿勢」だという点です。技術の変化が激しいIT業界において、自己研鑽を続ける意識の高さが重要視されているのです。

厚生労働省の「資格・検定等の人員配置、昇格及び賃金への反映状況」調査によると、IT企業の約60%が何らかの形で資格取得を評価制度に組み込んでいることが分かりました。

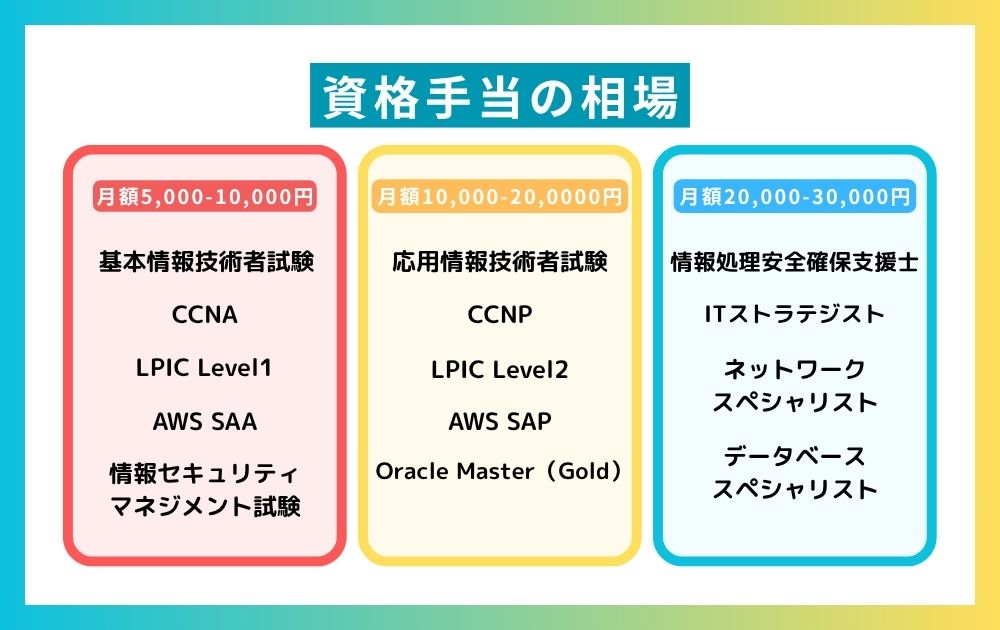

資格手当の相場は以下の通りです。

資格保有者の方が平均15-20%高い年収オファーを受ける傾向があります。特に、クラウド系資格(AWS、Azure)とセキュリティ系資格の価値が急上昇しており、これらの資格保有者は年収100万円以上のアップも珍しくありません。

経験年数3年以下のエンジニアの多くが「資格取得が転職に有利だった」と回答している一方、経験年数5年以上のベテランエンジニアでは「実務経験の方が重要」という意見が80%を占めています。

しかし、注目すべきは「資格取得の過程で得た知識が実務に活かされている」と答えたエンジニアが85%に上ることです。多くのエンジニアが「資格は取得すること自体ではなく、学習プロセスに価値がある」と感じているのです。

また、「資格より実務経験」派のエンジニアでも、「チーム内での説明能力が向上した」「新しい技術への理解が早くなった」など、間接的な効果を実感している人が多いことも分かりました。

現役エンジニアの体験談をもとに、リアルなランキングを作成しました。

取って良かった資格ランキング

注目すべきは、「取って良かった」と評価される資格の多くが、実務で直接活用できる知識を提供していることです。

取って後悔した資格ランキング

一方で「後悔した」資格は、技術の変化についていけなかったり、実際の業務との関連性が薄かったりするものが多い傾向があります。

IT資格は確実に価値のある投資ですが、その効果を最大化するためには、市場動向と自分のキャリアプランを慎重に照らし合わせた選択が重要です。資格取得を検討する際は、短期的な合格ではなく、長期的なキャリア形成の視点で判断することをお勧めします。

仕事と両立しながらIT資格取得を目指す皆さんにとって、最も気になるのは「どの学習方法が最も効率的で確実に合格できるのか」ということでしょう。限られた時間とエネルギーを最大限に活用するため、科学的データに基づいた合格戦略をご紹介します。

独学 vs スクール vs 通信講座:コスパ最強の学習法は?

学習方法の選択は、合格率と費用対効果の両面から慎重に検討する必要があります。各手法の特徴を詳しく比較してみましょう。

独学の場合

費用は最も安く、基本情報技術者試験であれば参考書と問題集で5,000-10,000円程度で済みます。自分のペースで学習でき、時間の融通も利きやすいのが最大のメリットです。しかし、分からない部分での挫折率が高く、学習方向性を見失いがちという課題があります。合格率は約15-20%と他の方法より低い傾向にあります。

通信講座の場合

ITパスポート講座で7,000-17,000円、基本情報技術者試験で15,000-50,000円が相場です。体系的なカリキュラムと質問サポートがあり、独学より挫折率が低くなります。合格率は約30-40%と独学より高い実績があります。スタディングやフォーサイトなど、コストパフォーマンスに優れた講座も多数存在します。

スクール通学の場合

最も費用が高く、基本情報技術者試験で10-30万円程度かかります。講師による直接指導と同期との学習環境が得られ、合格率は50-70%と最も高いのが特徴です。ただし、通学時間と固定スケジュールが社会人には負担となる場合があります。

結論:コスパ最強は通信講座

費用対効果を総合的に判断すると、通信講座が最もバランスの取れた選択肢です。特に、スマートフォンやタブレットで学習できるオンライン講座は、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を有効活用できるため、忙しい社会人に最適です。

\ 学習で挫折しそうな方へ /

独学では不安な方のために、学習サポートサービスをご用意しています。

▼学習について知る▼

働きながら限られた時間で確実に合格するには、戦略的なスケジュール管理が必要です。

おすすめの学習法:「5日間サイクル」学習法

1週間を5日として計画する方法です。平日5日間で目標を設定し、週末2日間は予備日として活用します。例えば「平日5日でテキスト10ページ、過去問20問」といった具合に設定することで、仕事の繁忙期やプライベートの予定があっても柔軟に対応できます。

おすすめの学習法:時間帯別学習内容の最適化

脳科学の研究によると、朝の3時間は「脳のゴールデンタイム」として最も効率的に学習できます。この時間帯には新しい概念の理解や暗記に集中しましょう。通勤時間は復習や過去問演習、夜は軽い読み物程度に留めることで、疲労による学習効率の低下を防げます。

おすすめの学習法:マイクロラーニングの活用

1回15分程度の短時間学習を積み重ねる「マイクロラーニング」は、社会人に特に有効です。スマートフォンアプリを活用すれば、電車待ちの5分、昼食後の10分、寝る前の15分など、細切れ時間を有効活用できます。

おすすめの学習法:進捗の可視化

学習記録アプリや手帳を使って学習の進捗を可視化することで、モチベーション維持と計画修正が容易になります。特に「連続学習日数」を記録することで、習慣化を促進できます。

多くの受験者が陥りがちな失敗パターンを分析し、効果的な対策法をご紹介します。

失敗パターン1:過去問演習不足

ITパスポートや基本情報技術者試験では、過去問から類似問題が多数出題されます。しかし、テキスト中心の学習に偏り、過去問演習が不足する受験者が多く見られます。学習開始から1ヶ月後には過去問演習を開始し、最低でも過去5年分は3回以上繰り返し解きましょう。間違えた問題は必ずテキストに戻って理解を深めることが重要です。

失敗パターン2:苦手分野の放置

特にITパスポートのストラテジ系分野や基本情報技術者のアルゴリズム問題など、苦手分野を避けて学習する傾向があります。しかし、これらの分野は配点が高く、避けて通れません。苦手分野こそ時間をかけて基礎から理解することが重要です。理解できない場合は、動画講座や図解教材を活用して視覚的に学習しましょう。

失敗パターン3:学習計画の現実性不足

「毎日3時間勉強する」といった非現実的な計画を立てる受験者が多く見られます。計画が破綻すると、挫折につながりやすくなります。最初は「毎日30分」から始め、慣れてきたら徐々に時間を延ばしましょう。「最低限これだけはやる」という小さな目標を設定することで、継続しやすくなります。

失敗パターン4:アウトプット不足

知識をインプットすることに満足し、実際に問題を解く練習が不足する受験者が多いのも特徴です。特にCCNAのシミュレーション問題では、実機操作の練習が不可欠です。学習の初期段階から、学んだ内容をすぐに問題形式で確認する習慣をつけましょう。また、実機シミュレータやオンライン演習環境を積極的に活用することが重要です。

再受験時の成功法則

不合格になった場合、多くの受験者が同じ学習方法を繰り返しがちです。しかし、成功する再受験者は学習方法を根本的に見直します。前回の学習記録を振り返り、弱点を特定してから、それに特化した対策を立てることが合格への近道です。

IT資格取得は一朝一夕にはいきませんが、適切な学習方法と継続的な努力により、確実に合格を掴むことができます。自分の生活スタイルと目標に合った戦略を立て、着実に歩みを進めていきましょう。

急速に発展するIT業界において、2025年は特にAI・セキュリティ・クラウド分野で重要な資格の新設・改定が相次いでいます。これらの変化は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速と、高度化するサイバー脅威への対応という市場ニーズを反映しています。最新の資格動向を把握し、戦略的に取得することで、競争優位性を確保しましょう。

2025年は「AI元年」とも呼ばれ、AI関連資格の整備が急ピッチで進んでいます。最も注目すべきは、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureといった主要クラウドベンダーが相次いでAI特化型の認定資格を新設していることです。

AWS Certified AI Practitioner(2024年10月開始)

AWSが新たに導入したこの資格は、AI・機械学習・生成AIの基礎概念を証明する入門レベルの認定です。従来の専門レベル資格「AWS Certified Machine Learning – Specialty」の下位資格として位置づけられ、AI初学者でも挑戦しやすい内容となっています。試験では、生成AIのユースケースや責任あるAI開発の概念が重要視されており、ChatGPTやClaude等の大規模言語モデル(LLM)の実用化を背景とした出題が特徴的です。

Google Cloud Professional Machine Learning Engineer改定

Google Cloudは既存のML Engineer認定を大幅に改定し、Vertex AIプラットフォームを中心とした最新のMLOps(機械学習運用)手法に重点を置いた内容に変更しました。特に、AutoMLツールの活用やモデルの本番環境への展開、継続的学習(Continuous Learning)の実装手法が新たに追加されています。

Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) 強化版

Microsoftは、Azure AI Fundamentalsの出題範囲を大幅に拡張し、Azure OpenAI ServiceやCognitive Servicesの実践的な活用方法を重視した内容に改定しました。特に、責任あるAI(Responsible AI)の原則と実装方法が詳細に問われるようになっています。

これらの資格は、AI関連職種への転職において強力な武器となります。特にAI Practitionerレベルの資格は、非技術職からAI分野へのキャリアチェンジを目指す方にとって理想的な入口となるでしょう。

サイバーセキュリティ分野では、ランサムウェアやゼロデイ攻撃の巧妙化を受けて、より実践的な対応能力を問う資格改定が行われています。

情報処理安全確保支援士の継続教育制度拡充

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、情報処理安全確保支援士の継続教育プログラムを大幅に強化しました。2025年から、従来の講習に加えて実践的な演習が義務化され、インシデント対応シミュレーションやペネトレーションテスト体験が含まれるようになっています。これにより、資格保有者の実践スキル向上を図っています。

CompTIA Security+の出題範囲拡大

国際的に評価の高いCompTIA Security+は、2025年版で出題範囲を大幅に拡張しました。従来のネットワークセキュリティに加えて、クラウドセキュリティ、DevSecOps、ゼロトラストアーキテクチャが新たに重要分野として追加されています。特に、コンテナセキュリティとKubernetesの保護に関する知識が詳細に問われるようになっています。

CISSP CBKの第9版対応

セキュリティ分野の最高峰資格であるCISSPは、Common Body of Knowledge(CBK)を第9版に更新しました。AI/MLシステムのセキュリティ、量子暗号技術、プライバシーエンジニアリングが新たなドメインとして追加され、次世代セキュリティ技術への対応能力が重視されています。

これらの改定により、セキュリティ資格の価値はさらに高まっています。特に、実践的なスキルを証明できる資格保有者への需要は急増しており、年収1000万円を超える求人も珍しくありません。

クラウド市場の成熟に伴い、各ベンダーは専門性と実用性を重視した資格体系の見直しを進めています。

AWS認定資格の体系再編

AWSは2024年に市場ニーズに応じた大幅な資格体系の見直しを実施しました。新たに3資格を新設し、AI・データ分野の専門性を強化。同時に3つのSpecialty資格を廃止してスリム化を図り、2025年には運用管理系資格の統合も予定されるなど、実務重視の体系へと進化しています。

👉 全12種類になったAWS認定資格について

Microsoft Azure認定の更新頻度変更

Microsoftは、Azure認定資格の更新システムを改革し、有効期限を従来の2年から1年に短縮しました。代わりに、オンライン更新テストの受験機会を年4回に拡大し、継続的な学習を促進する仕組みを導入しています。これにより、常に最新技術に対応したスキルを維持できるようになりました。

Google Cloud認定の実践性強化

Google Cloudは、全ての認定試験にハンズオンラボ形式の実技試験を導入しました。従来の選択問題に加えて、実際のGoogle Cloudコンソールを操作して課題を解決する能力が評価されるようになっています。特に、Professional Cloud Architectでは、実際のビジネス要件を満たすクラウドアーキテクチャを設計・実装する総合的な能力が問われます。

これらのアップデートは、実際の業務で即戦力として活躍できる人材の証明としての価値を大幅に向上させています。戦略的に資格を選択し、継続的にスキルアップすることで、AI・セキュリティ・クラウド分野でのキャリア形成を確実に進めることができるでしょう。

IT資格の取得は確実にあなたのキャリアにプラスになりますが、「どの資格をいつ取るべきか」「本当に転職に活かせるのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。一人で悩み続けるより、IT業界に精通した専門家のサポートを受けることで、確実にキャリアアップを実現できます。

資格取得には戦略的なタイミングがあります。特に未経験からITエンジニアを目指す場合、闇雲に資格を取得するのではなく、転職市場の動向と自身のキャリアプランを照らし合わせた計画的な取得が重要です。

最も効果的なのは、転職活動開始の3-6ヶ月前に勉強を開始することです。基本情報技術者試験やAWS Cloud Practitionerなどの基礎資格は、未経験者の書類選考通過率を15%から35%まで押し上げる効果があります。また、現在の仕事を続けながら学習時間を確保できるため、無理なく取得を目指せます。

一方で、転職活動中の資格取得は推奨されません。面接準備や企業研究に集中すべき時期に学習時間を割くことで、かえって転職成功率を下げる可能性があります。転職成功後、新しい職場での実務経験を積みながら、次のステップとなる上位資格の取得を計画することが理想的です。

実際の転職成功事例から、資格活用の効果的な方法を学んでみましょう。

事例①:CCNA取得により未経験でインフラエンジニアへ転職成功

N.Kさんは、製造業や営業職を経験した後、「手に職をつけて長く働けるスキルを身につけたい」という想いから、未経験でインフラエンジニアへの転職を決意されました。「ITとは何か」という初歩から学び始めたN.Kさんですが、CCNAの知識があることで技術的な会話ができ、採用担当者からの信頼を得ることができました。現在はCCNAの資格取得も無事に完了し、CCNPという上位資格とAzure Fundamentalsの取得を目指しています。

N.Kさんの成功のポイントは、譲れない軸が明確に定まっていたことでCCNAの勉強に集中し、参考書と動画学習を4~5周繰り返したことです。

事例②:AWS SAA取得により年収大幅アップと理想の働き方を実現

IT企業で10年間勤務していたS.Hさんの転職事例では、AWS認定ソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA)の再取得が転職成功の鍵となりました。前職では4年間AWSを活用したインフラシステムの開発・運用に従事していたS.Hさんですが、業務がルーティン化していたため新しい挑戦を求めて転職活動を開始。7ヶ月間の転職活動中、書類選考15~20社、面接10社を経て、基本給が月15万円アップを実現しました。さらに、希望していたフルリモートワークも叶え、新設部署での新たな挑戦という理想的な環境を手に入れています。

S.Hさんの成功ポイントは、長い期間の中でもご自身で定められた軸をぶらすことなくしっかりご自身のキャリアと向き合っていたことです。

これらの事例に共通するのは、単なる資格取得にとどまらず、明確なキャリアビジョンと継続的な学習姿勢です。N.Kさんは未経験からの挑戦、S.Hさんは経験者としてのさらなるスキルアップと、それぞれ異なる立場でありながら、どちらも資格を効果的に活用してキャリアアップを実現しています。

あなたのキャリアプランに最適な資格選択と転職戦略を立てるため、当社では包括的なキャリア支援サービスを提供しています。

LINEで相談完結の手軽さ !

忙しい社会人の皆さんでも気軽にご相談いただけるよう、LINEでのやり取りに完全対応しています。わざわざオフィスに足を運ぶ必要がなく、通勤時間や休憩時間を活用して相談できます。「まずは情報収集から始めたい」という方でも、気軽にメッセージをお送りください。

あなたのライフスタイルに合わせた柔軟な対応

平日は仕事で忙しい方のために、土日祝日や夜間の相談も可能です。あなたのライフスタイルに合わせて、最適なタイミングでキャリア相談を受けられます。「平日は残業が多くて時間が取れない」「週末にゆっくり相談したい」といったご要望にお応えします。

IT業界専門の”伴走型”キャリア支援

当社の最大の特徴は、IT業界に特化した専門性の高い伴走型サポートです。未経験歓迎の求人でも、実際に入社してみたら「携帯販売営業」や「テレアポ業務」に配属されるという事例が後を絶ちません。そのようなギャップを無くすため、IT業界の構造や各職種の特徴を詳しくお伝えしながら、あなたの目指すキャリアパスを一緒に整理します。スキルアップできる環境への転職を実現する、専門性の高いサポートをご提供しています。

\ こんなお悩みをお持ちの方 /

🗣️「自分に合った資格を知りたい」

🗣️「転職市場で評価されるスキルを身につけたい」