「SESって何?」「IT業界でよく聞くけど、実際どんな仕事なの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特にIT業界への転職を考えている方にとって、SESという言葉は避けて通れないキーワードとなっています。

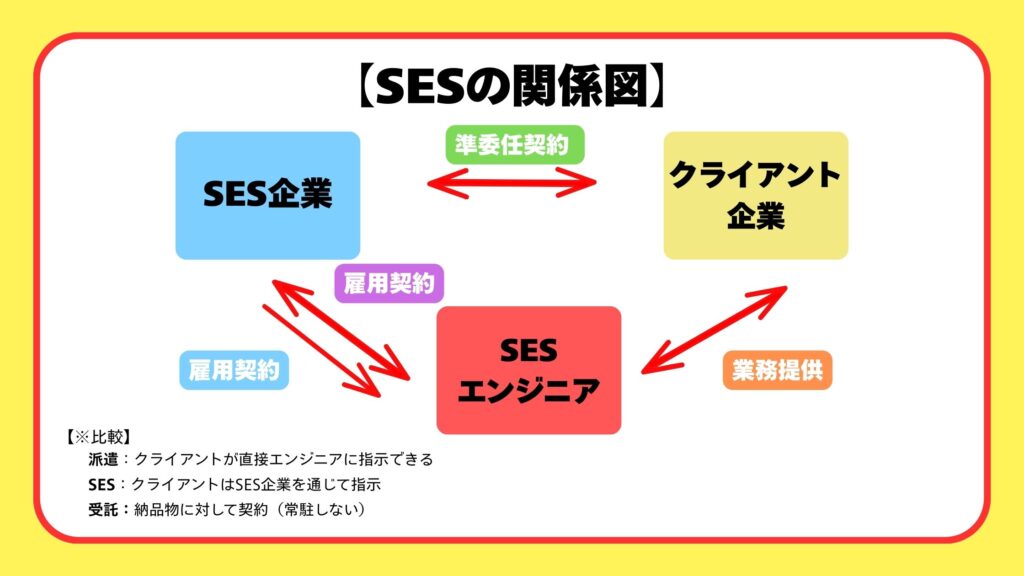

「SESって何?」と疑問に思ったことはありませんか?SESとは「システムエンジニアリングサービス」の略で、簡単に言うと、エンジニアをお客様の会社に派遣して、システム開発や運用のサポートをする仕組みです。

SES企業は自社で雇ったエンジニアをクライアント企業のオフィスへ送り、そこでプログラミングやシステム管理などの仕事をします。料理人に例えると、レストランの出張シェフのようなものです。

SESの特徴は「準委任契約」という形式にあります。普通の派遣と違い、「何時間働いたか」ではなく「どんな技術で問題を解決できるか」が重視されます。

ITに詳しくなくても心配無用です。SESは未経験からエンジニアを目指す方の、多くが選ぶ最初の一歩なのです。

SESが日本のIT業界で広く見られるようになったのは、1990年代後半から2000年代にかけてです。この時期、日本企業のIT投資が急速に拡大し、システム開発の需要が高まりました。特に2000年問題(Y2K問題)への対応やインターネットの普及に伴い、短期間で多くのITエンジニアが必要とされる状況が生まれました。

2004年には労働者派遣法が改正され、IT分野での人材派遣が自由化されたことも大きな転換点となりました。企業側は正社員として採用するリスクを軽減しながら技術者を確保でき、エンジニア側も様々なプロジェクトを経験できるSESという働き方が急速に広まっていきました。

現在の日本のIT業界の構造については、IT業界の構造と実態で詳しく解説しています。

SESを理解するための重要な用語をいくつか押さえておきましょう。まず、「客先常駐」とは、雇用主はSES企業なのに、実際の仕事場はクライアント企業のオフィスという働き方です。「アサイン」は、あなたにプロジェクトが割り当てられること。反対に「ベンチ」や「待機」は次の仕事が決まるまでの期間を指します。

また、「上流工程」と「下流工程」という言葉も頻繁に使われます。上流工程は要件定義や設計など、プロジェクト初期の企画段階を指し、下流工程はコーディングやテストなど、実装に近い部分を指します。一般的に、SESエンジニアはキャリアを積むにつれて、下流工程から上流工程へと担当範囲を広げていきます。

SESという働き方は、特に未経験者にとって、IT業界への入り口として機能することが多いです。これらの言葉を知っておくと、IT業界の第一歩を踏み出すときにスムーズです。

「SESって派遣と何が違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。この違いを知ることは、IT業界への第一歩を踏み出す際にとても大切です。

派遣は、派遣先の会社があなたに直接「これをやって」と指示できる仕組みです。一方、SESでは法律上、クライアント会社が直接指示することはできず、あなたの所属するSES会社の上司を通して指示が来るのが原則です。

受託(請負)は「このシステムを作ってください」と依頼され、完成品を納める働き方です。完成までの責任はすべて請け負った会社にあります。SESではそうではなく、あなたの技術力や労力を提供することが目的で、最終的な成果物の責任はクライアント側にあります。

SESの基になる「準委任契約」という形は、「完璧な結果を出す」というより「最善を尽くして取り組む」ことを約束する契約です。つまり、結果よりもプロセスが重視されます。

この違いは実際の働き方に大きく影響します。派遣だと残業指示も直接受けますが、SESでは原則としてSES会社を通すべきです。また受託では予算内で何としても完成させる必要がありますが、SESでは基本的に働いた時間分の料金が発生します。

SES契約の最大の特徴は、あなたの「労働時間」ではなく「技術力」を提供する点です。ただ実際の現場では、クライアント会社から直接指示を受けるような「偽装請負」状態になってしまうケースもあります。これは法律違反なので注意が必要です。

厚生労働省の調査では、IT業界はこうした問題が起きやすい業種とされています。SESエンジニアとして働く際は、指示系統がどうなっているか確認することが大切です。

「SESやめとけ」という声もある中で、実際には働きやすい環境を提供している「ホワイトSES企業」も多くあります。そのような企業を見分けるポイントをいくつかご紹介しましょう。

まず、研修制度が充実しているかどうかをチェックしましょう。未経験からエンジニアを目指す方にとって、入社後の教育体制が整っているかどうかは将来のキャリアを大きく左右します。優良なSES企業では、数ヶ月単位での集中研修プログラムを用意していることが多いです。

次に、待機中の給与保証があるかも確認しましょう。プロジェクト間の「待機期間」に給与が大幅に下がる企業もあれば、満額保証する企業もあります。経済的な安定のためには、この点は特に重要です。

さらに、キャリアパスが明確に示されているかどうかも見るべきポイントです。優良企業では、経験年数や習得スキルに応じたキャリアステップが明確に提示され、定期的な面談やスキル評価の機会が設けられています。自分の成長を実感できる環境かどうかを確認しましょう。

これらのポイントを押さえて選べば、未経験からでも安心してITエンジニアとしてのキャリアをスタートできるでしょう。また、IT業界の怪しい求人の選び方も参考にして、求人情報の裏側にある実態を見極めることも大切です。

「SESエンジニアは実際に何をするの?」という疑問は、未経験からITエンジニアを目指す方にとって最も気になる点ではないでしょうか。SESエンジニアの仕事内容は多岐にわたりますが、ここでは開発系とインフラ系の両面から具体的な業務内容を解説します。

「SESエンジニアは具体的に何をするの?」という疑問は、未経験からITエンジニアを目指す方にとって最も気になるポイントでしょう。SESエンジニアの業務は、クライアント企業のシステム開発・運用・保守に関わる技術的な支援が中心となります。

📊SESエンジニアの役割と成長ステップ

| キャリアステージ | アプリ系 | インフラ系 | 必要なスキル |

| 初級(0-2年目) | テスター、コーダー | サーバー監視、ヘルプデスク | 基本的なPC操作、論理的思考力 |

| 中級(2-4年目) | プログラマー、実装担当 | サーバー構築、NW設計補助 | プログラミング/OSの知識、トラブルシューティング |

| 上級(4年目以降) | SE、アーキテクト | インフラアーキテクト、NW設計 | 設計スキル、プロジェクト管理能力 |

開発系エンジニアの場合、未経験者は主に「テスター」としてシステムの動作確認や不具合の検出を担当します。経験を積むと「プログラマー」として実装を担当し、さらに「システムエンジニア」として設計にも関わるようになります。

インフラ系エンジニアの場合は、「サーバー監視」や「ヘルプデスク」からスタートすることが一般的です。24時間体制でのシステム監視やユーザーからの問い合わせ対応を通じて基礎を学び、その後「サーバー構築」や「ネットワーク設定」などの業務を経験していきます。着実にスキルを積み上げていくことで、インフラアーキテクトやクラウドエンジニア、セキュリティスペシャリストなど、専門性の高い領域へのキャリアパスが開けていきます。特にクラウド技術の普及により、AWS/Azure/GCPなどの資格を持つインフラエンジニアの需要は高まっています。

どちらの場合も、クライアント企業に常駐して業務を行う「客先常駐」が基本的な働き方となります。最近ではリモートワークも増えていますが、チームとの連携やセキュリティの観点から、現地での作業が求められることも多いでしょう。

SESエンジニアが参画するプロジェクトは、一般的に「要件定義」「基本設計」「詳細設計」「実装(コーディング)」「テスト」「運用・保守」という工程で進みます。この流れは「ウォーターフォール型」と呼ばれる古典的な開発手法ですが、多くの日本企業ではいまだにこのスタイルが主流です。

最近では「アジャイル開発」や「DevOps」といった新しい開発手法も増えており、短いサイクルで機能を開発・リリースする形式も増えています。特にWebサービスやアプリ開発では、こうした手法が採用されることが多く、SESエンジニアもこれらの知識が求められるようになっています。

プロジェクトの規模によっては、大規模チームの一員として働くこともあれば、少人数で幅広い業務を担当することもあります。特に中小企業の案件では一人で複数の役割を担うことも珍しくないため、柔軟性が求められます。

SESエンジニアとして活躍するためには、技術力だけでなく様々な資質が求められます。最も重要なのは「コミュニケーション能力」です。クライアント先の社員や他社のエンジニアとチームを組んで働くため、円滑なコミュニケーションが不可欠です。わからないことを適切に質問できる能力や、自分の考えを明確に伝える力が重視されます。

また「適応力・柔軟性」も重要な要素です。プロジェクトが変わるたびに新しい環境や文化に適応する必要があるため、変化に強いマインドセットが求められます。さらに「自己学習能力」も欠かせません。IT技術は常に進化しているため、継続的に新しい知識や技術を学ぶ姿勢が必要です。

経済産業省の「IT人材白書2023」によれば、コミュニケーション能力と技術力を兼ね備えた人材が特に市場価値が高いとされています。

「未経験だけど、どんなスキルを身につければいいの?」という質問も多く寄せられます。SESエンジニアとして活躍するために必要な技術は案件によって異なりますが、職種別の基本的なスキルセットをご紹介します。

開発系エンジニアには「プログラミング言語」(Java、C#、PHPなど)の基礎知識、「データベース」のSQL操作、「Git」などのバージョン管理ツールの使い方が必須です。インフラ系エンジニアには「OS(Linux/Windows)」の基本操作、「ネットワーク」の基礎知識、「セキュリティ」の基本的な考え方が求められます。また近年は「クラウド環境(AWS/Azure/GCP)」の知識も重要性を増しています。

未経験からスタートする場合は、すべてのスキルを一度に身につける必要はありません。入社後の研修や実務を通じて段階的に習得していくことが一般的です。多くのホワイトSES企業では、未経験者向けの充実した研修プログラムを用意しており、基礎からしっかりと学べる環境が整っています。

技術スキルと並んで「論理的思考力」「問題解決能力」「チームワーク」などのヒューマンスキルも重要です。これらはエンジニアとしてのキャリアを長く続けていくための土台となります。

「IT業界に転職するならSESはやめとけ」という声をネットで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。未経験からITエンジニアを目指す方にとって、こうした情報は不安を煽るものかもしれません。しかし、単純に「やめとけ」と言われる背景には様々な要因があり、その真偽を正しく理解することが大切です。ここでは、SESが批判される主な理由を客観的に分析し、実態に迫ってみましょう。

SESに対する批判の大きな要因の一つに「多重下請け構造」があります。日本のIT業界では、元請けの大手SIerから複数の下請け企業を経由して仕事が流れてくることが一般的です。この構造の中で、末端のSESエンジニアが関わるのは比較的単純な作業に限られることがあり、技術的なやりがいを感じにくいといった声が聞かれます。

また、この多重下請け構造は「中間マージン」の問題も引き起こします。多重下請け構造では最終的なエンジニアの取り分が元の契約金額の50~60%程度まで減少するケースもあるとされています。つまり、エンジニアの技術力に見合った報酬が支払われないという課題があるのです。

さらに、SES企業の中には教育体制が不十分な会社も少なくありません。未経験者を採用したものの、十分な研修期間を設けず、すぐに現場に送り出してしまうケースもあります。こうした状況では、専門的なスキルを身につける機会が限られ、キャリアの成長が妨げられる恐れがあります。

SESエンジニアにとって最も大きなリスクの一つは「案件切れ」です。プロジェクトが終了した後、次の案件が見つからない「待機期間」が発生することがあります。この期間中、多くのSES企業では基本給のみの支給となり、収入が大幅に減少することも珍しくありません。経済的な不安定さは、特に未経験からキャリアを始めたばかりの方にとって大きな負担となります。

また、「偽装請負」のリスクも無視できません。準委任契約であるSESでは、本来クライアント企業からの直接指示は認められていませんが、実態としてはそうでないケースも見られます。このような法律に抵触する状況に巻き込まれると、エンジニア自身も不利益を被る可能性があります。

「SESではキャリアが築けない」という批判もよく聞かれます。特に下流工程(コーディングやテストなど)のみに携わり続けると、上流工程(要件定義や設計など)の経験が積めず、キャリアの幅が広がりにくいという側面があります。マイナビが実施した2024年のエンジニア実態調査によると、SESエンジニアの約40%が「キャリア形成に不安を感じている」と回答しています。

また、顧客先に常駐するSESの性質上、同じプロジェクトに長期間携わることが難しく、一つの技術に深く精通するスペシャリストになりにくいという課題もあります。様々な案件を経験することでジェネラリストとしての知識は広がりますが、特定分野の専門性を高めるためには、自己研鑽の時間を確保する必要があるでしょう。

SESエンジニアの労働環境については、企業によって大きな差があります。一般的に、大手SIerの直下にある一次請けのSES企業は待遇が比較的良く、多重下請け構造の末端に位置する企業ほど条件が厳しくなる傾向があります。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、IT業界の平均年収は約550万円ですが、SESエンジニアの平均は約450万円と、業界平均を下回っています。

また、「客先常駐」という働き方は、職場環境がプロジェクトごとに大きく変わるため、適応力が求められます。リモートワークの導入が進んでいる現在でも、SESエンジニアは顧客先の出社ルールに従う必要があるため、柔軟な働き方が制限されるケースも少なくありません。

「SESは底辺職」といったネガティブな評価がSNSなどで見られることがあります。しかし、こうした評価は一部の事例や個人的な経験に基づく偏ったものも多く、業界全体の実態を正確に反映しているとは言えません。実際には、優良なSES企業も多く存在し、そこでキャリアを積み上げ、活躍しているエンジニアも少なくありません。

IT業界では「SES→自社開発企業やSIer」というキャリアパスも一般的で、SESでの経験を足がかりにステップアップするエンジニアも多いのです。マイナビエージェントの調査によれば、SES経験者の約35%が「様々な現場を経験できたことがその後のキャリア形成に役立った」と回答しています。

SESに対するネガティブな評価は、一部に実態を反映している面もありますが、企業選びの重要性を示唆しているとも言えるでしょう。優良なSES企業を見極め、自分に合った環境を選ぶことができれば、SESはIT業界への入口として有効な選択肢となり得ます。未経験からエンジニアを目指す方にとって、SESの「やめとけ」という声に惑わされるのではなく、メリットとデメリットを正しく理解した上で判断することが大切です。

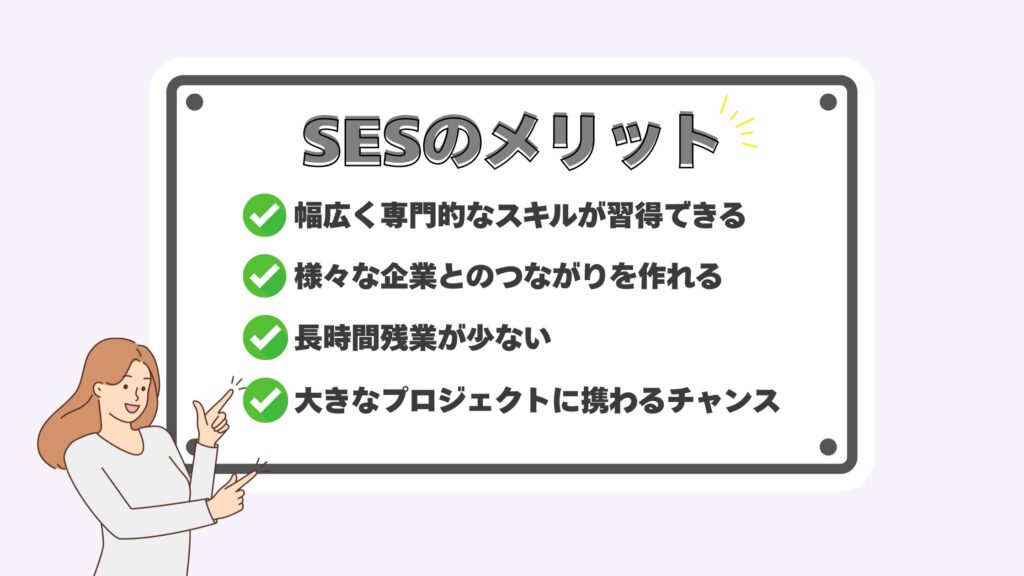

「SESはやめとけ」という声もありますが、実はSESエンジニアとして働くことには多くのメリットがあります。特に未経験からIT業界に飛び込む方にとって、SESは貴重なキャリアスタートの場となり得ます。ここでは、SESエンジニアとして働く具体的なメリットを4つご紹介します。

SESエンジニアの最大のメリットは、様々な企業やプロジェクトで多様な技術に触れられる点です。開発系エンジニアの場合、ある案件ではJavaによるシステム開発を経験し、次はPythonを使ったAI開発に携わるなど、複数の言語や開発手法を学べます。インフラ系エンジニアであれば、オンプレミスのサーバー構築から最新のクラウド環境(AWS/Azure)の設計まで、幅広い環境を経験できる可能性があります。

経済産業省の「IT人材白書2023」によれば、IT技術者のキャリア形成において「技術の多様性」が市場価値を高める重要な要素とされています。SESはまさにこの多様性を実現しやすい環境なのです。

また、金融、製造、医療など様々な業界のシステム開発に携わることで、業界特有の業務知識も自然と身につきます。この業務知識は、単なる技術者から、ビジネスを理解したエンジニアへと成長するための重要な資産となるでしょう。

SESの二つ目のメリットは、多くの企業や人とのネットワークを構築できることです。常駐先で信頼関係を築くと、その企業から直接スカウトされるケースも少なくありません。マイナビエージェントの調査では、SESエンジニアの約15%が常駐先からの誘いで転職しているというデータがあります。

また、様々なプロジェクトを経験することで、開発系・インフラ系を問わず、多くのエンジニアとの人脈が形成されます。IT業界は人材の流動性が高く、今一緒に働いている人が将来別の企業で重要な立場についていることもあり、そうした繋がりが転職やキャリアアップの際に大きな力となるでしょう。

さらに、複数の企業文化や仕事の進め方を経験することで、「自分に合う環境」を見極める目も養われます。未経験者にとっては、最初から自分に合う職場を見つけるのは難しいものですが、SESを通じて様々な企業を内側から見ることで、将来的なキャリア選択の幅が広がるのです。

SESエンジニアの三つ目のメリットは、他のIT職種と比較して残業が少ない傾向にあることです。SES契約では稼働時間が明確に定められており、基本的には契約時間内での業務遂行が原則となります。エン・ジャパンの調査によると、SESエンジニアの平均月間残業時間は約25時間で、自社開発企業(約40時間)やSIer(約45時間)と比較して少ないという結果が出ています。

また、「準委任契約」の性質上、クライアント企業側も過度な残業を求めにくい立場にあります。このため、ワークライフバランスを重視したい方や、仕事以外の時間で自己研鑽に励みたい方にとって、SESは適した働き方と言えるでしょう。プロジェクトの繁忙期に残業が増えることもありますが、全体的に見れば労働時間の管理がしやすい傾向にあります。

SESの四つ目のメリットは、個人では関われない大規模プロジェクトに参画できる可能性があることです。大手企業の基幹システム開発や国家レベルのプロジェクト、社会インフラに関わるシステム構築など、規模の大きな案件を経験できるチャンスがあります。

例えば、開発系エンジニアであれば銀行の基幹系システムや大手ECサイトの開発、インフラ系エンジニアであれば全国規模のデータセンター構築やクラウド移行プロジェクトなど、社会的影響力の大きな仕事に携われる可能性があります。こうした大規模プロジェクトでの経験は、技術力向上だけでなく、将来のキャリアアップにも大きく貢献するでしょう。

さらに、大企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進プロジェクトなど、最新技術を活用した先進的な開発に関わる機会も増えています。経済産業省の調査では、日本企業のDX投資は2025年までに約1.5倍に増加すると予測されており、SESエンジニアの需要も高まることが期待されています。

未経験からSESエンジニアを目指す方にとって、「この先どんなキャリアが待っているのか」は大きな関心事でしょう。「SESは将来性がない」という声も聞かれますが、実際には多様なキャリアパスが開かれています。ここでは、開発系とインフラ系の両方を視野に入れながら、SESエンジニアの具体的な成長ステップと将来の可能性をご紹介します。

SESエンジニアのキャリアは経験年数とスキルレベルに応じていくつかのステージに分かれます。まず未経験者は「研修期間」からスタートし、開発系であればプログラミング言語を、インフラ系であればOSやネットワークの基礎を2~3ヶ月かけて学びます。

研修後は「ジュニアエンジニア」として実案件に参画します。開発系ではテストやコーディングの下流工程、インフラ系ではサーバー監視やヘルプデスク業務が中心となります。この段階は入社から1~3年程度で、基礎スキルを固める期間です。

2~3年経験を積むと「ミドルエンジニア」へステップアップします。開発系では機能設計から実装まで、インフラ系ではサーバー構築やネットワーク設定などより複雑な業務を担当するようになります。チーム内での中核的役割も増え、後輩の指導も行います。

5年以上のキャリアを持つ「シニアエンジニア」になると、上流工程に関われるようになります。開発系では要件定義やアーキテクチャ設計、インフラ系ではインフラ全体設計やセキュリティ設計を担当し、プロジェクトリーダーとしてチームを率いる機会も増えます。経産省の調査では、5年以上の経験を持つエンジニアの約65%が上流工程を担当していると報告されています。

SESエンジニアとして成長するためには、計画的なスキルアップが不可欠です。案件任せのスキル習得では偏りが生じるため、自己研鑽が重要になります。

開発系エンジニアの場合、まず特定の言語(Java、Python、PHPなど)の基礎を固め、その後フレームワークの習得に進むのが効果的です。インフラ系では、OS操作やネットワーク基礎から始め、クラウド技術や仮想化技術へとステップアップしていきます。

効果的なスキルアップ手段として「資格取得」も重要です。基本情報技術者試験は知識の体系化に役立ち、経験を積んだ段階では、開発系なら「Oracle認定Javaプログラマー」、インフラ系なら「AWS認定ソリューションアーキテクト」などの専門資格が市場価値の向上に貢献します。マイナビエージェントの調査では、IT資格を持つエンジニアの年収は平均で約12%高いという結果も出ています。

是非、エンジニアにおすすめの資格33選! を参考に自身のキャリアに合う資格を見つけてみてください!

SESでの経験は、他のIT分野へのキャリアチェンジにも活かせます。リクルートキャリアの調査によれば、SESエンジニアの約60%が3~5年の経験を経て他の形態のIT企業に転職しています。

開発系エンジニアの場合、自社開発企業やWeb系スタートアップへの転職が人気です。SESで培った実装力や多様なプロジェクト経験が評価されます。インフラ系エンジニアは、クラウドベンダーやデータセンター運営企業、セキュリティ専門会社など、専門性を活かせる企業への転職が一般的です。

また、開発系・インフラ系どちらも、上流工程の経験を積むとSIerへのキャリアチェンジも可能です。レバテックキャリアの調査では、SES経験者の約30%が自社開発企業に、25%がSIerに転職しています。

キャリア形成では「スペシャリスト」か「ゼネラリスト」かの選択も重要です。スペシャリストとしては、開発系ならフロントエンド開発やAI分野、インフラ系ならクラウドアーキテクトやセキュリティスペシャリストなど、特定領域を極める道があります。専門性が高いほど市場価値も上がりやすい傾向にあります。

一方、ゼネラリストは技術と業務知識の両方を身につけ、プロジェクト全体を俯瞰できる人材を目指します。プロジェクトマネージャーやITアーキテクトへのキャリアパスが開かれます。

10年後、20年後を見据えたビジョンも大切です。フリーランスエンジニアとしての独立、ITコンサルタントへの転身、起業など様々な選択肢があります。厚労省の調査では、IT業界は他業種より多様なキャリアパスがあり、年齢を重ねても専門性を活かして活躍できる点が特徴とされています。

技術トレンドの変化にも注目が必要です。AI、IoT、ブロックチェーンなどの次世代技術に対応するため、継続的な学習姿勢がキャリア長期化の鍵となるでしょう。

SESエンジニアとしてのスタートは、IT業界での長いキャリアの第一歩に過ぎません。開発系・インフラ系どちらの道に進むにせよ、様々な可能性を視野に入れながら、自分らしいキャリアを設計していくことが重要です。未経験からITエンジニアを目指す方にとって、SESは多くの学びと成長の機会を提供してくれる環境だと言えるでしょう。

SESは未経験からITエンジニアを目指す方にとって、重要な入口となり得る働き方です。「SESやめとけ」という声もありますが、実際には多くのエンジニアがSESをキャリアの第一歩として成功しています。

確かに多重下請け構造や待遇面での課題はありますが、教育体制が整った優良SES企業を選ぶことで、これらのリスクを最小化できます。幅広い技術経験を積み、様々な企業とのつながりを作り、残業も比較的少ない環境で成長できるというメリットは、特に未経験者にとって魅力的です。

重要なのは、SESを単なる就職先ではなく、キャリア形成のための「踏み台」として活用する視点です。計画的なスキルアップとキャリアビジョンを持ち、自己成長を意識して働くことで、SESでの経験を将来の飛躍につなげることができるでしょう。SESの特徴をしっかり理解し、自分に合った企業を選ぶことで、IT業界での充実したキャリアをスタートさせましょう。