2025.05.13

2025.05.13

IT業界への転職を考えているあなたは、業界の全体像を正確に把握していますか?

「プログラミングの仕事」という漠然としたイメージだけでは、自分に最適な企業選びで失敗するリスクがあります。実際のIT業界は5つの分野に分かれ、独特なピラミッド型構造を持っています。

本記事では、未経験者が知っておくべきIT業界の構造から多重下請けの実態、2025年最新トレンドまで徹底解説。理想のキャリアパスを描くための業界知識をお伝えします。

皆さんは「IT業界に転職したい」と考えたとき、どのような企業や仕事を思い浮かべますか?「プログラミングをする仕事」「システム開発を行う仕事」など、漠然としたイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。実際のIT業界は非常に広範で多様な構造を持っています。これから未経験からITエンジニアを目指す方にとって、業界構造を理解することは、自分に合った職種や企業を選ぶ上で非常に重要です。

このコラムでは、IT業界の全体像から分類、特徴的な構造まで徹底解説します。業界の構造を理解することで、自分のキャリアプランを明確に描くことができるようになるでしょう。

まず、IT業界の市場規模を確認してみましょう。2023年度の国内民間IT市場(ハードウェア・ソフトウェア・サービスを含む)は前年度比6.3%増の15兆500億円と推計されています。さらに2025年には26兆円を超えると予測されており、今後も安定した成長が見込まれています。

この背景には、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進や、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)といった先端技術の普及があります。また、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及したことも、デジタル化の加速に拍車をかけました。

企業規模を問わずIT投資が活発に行われる中、IT人材の需要は高まる一方です。経済産業省の試算によれば、2030年には最大約79万人のIT人材が不足すると言われており、未経験からIT業界へのキャリアチェンジを考える方にとって、チャンスは多いといえるでしょう。

IT業界は大きく分けて5つの分野に分類されます。それぞれの分野は密接に関連しながらも、ビジネスモデルや必要とされるスキル、キャリアパスが異なります。まずはこの5分類を理解し、自分がどの分野に興味があるのかを考えてみましょう。

Microsoft OfficeやAdobe Creative Cloudなど、私たちが日常的に使うプログラムを開発・販売する業界です。一度開発したソフトウェアを多数のユーザーに販売するビジネスモデルで、開発コストは大きいですが、販売後は少ないコストで提供できるため利益率が高くなります。

プログラミングスキルはもちろん、ユーザーに使いやすいUIデザインやマーケティング知識も求められます。継続的なアップデートが重要なため、長期的視点でのプロダクト開発が必須です。

AppleやDellといったPC・スマートフォンメーカー、IntelやAMDなどの半導体企業がこの分野です。物理的な製品を扱うため、製造ライン確保や部品調達など大規模な設備投資が必要です。

電子工学や機械工学の知識が求められますが、最近はソフトウェアとの融合が進み、両方の知識が必要になっています。製品サイクルが長く、市場動向を先読みする力が重要です。

顧客の要望に応じたシステム構築を行う業界で、NTTデータや富士通などの大手SIerが代表的です。顧客ごとに異なる要望に対応し、オーダーメイドでシステムを開発します。

技術力だけでなくコミュニケーション能力も重視され、プログラマー→SE→プロジェクトマネージャーという明確なキャリアパスがあります。業界知識が蓄積されるため、経験が資産になりやすいのが特徴です。

Google、Amazon、FacebookなどのGAFAや、国内ではメルカリ、LINEなどのWeb企業が属します。少ない初期投資でサービスを立ち上げられ、ユーザー数拡大で急成長する可能性がある反面、競争も激しい業界です。

フロントエンド/バックエンド開発などWeb特化の技術や、ユーザー体験を重視したデザイン思考が求められます。技術の変化が速く、常に最新トレンドのキャッチアップが必要です。

NTT、KDDI、ソフトバンクなどの通信キャリアや、AWS、Azureなどのクラウドプロバイダーがここに含まれます。インフラ整備に大きな投資が必要ですが、一度構築すれば長期的に安定収益が見込めます。

ネットワーク技術やサーバー運用、セキュリティの専門知識が必要です。社会インフラを支える責任の大きさから、高い信頼性と安定性が求められます。

IT業界の分類方法としては、もう一つ「SI系」と「プロダクト系」という切り口があります。これは働き方や企業文化、キャリアパスに大きな違いがあり、転職を考える際に重要な視点となります。

SI系企業は、先述の情報処理サービス業界に該当する企業が多く、クライアントの要望に応じてシステムを開発するビジネスモデルを持っています。一方、プロダクト系企業は、ソフトウェア業界やインターネット・Web業界に多く、自社で企画・開発した製品やサービスを提供するビジネスモデルを採用しています。

SI系とプロダクト系では、以下のような違いがあります。

| 比較項目 | SI系 | プロダクト系 |

|---|---|---|

| ビジネスモデル | 受託開発、客先常駐型SES | 自社製品・サービス開発・販売 |

| 技術トレンド | 安定性重視で新技術導入は慎重 | 最新技術を積極採用する傾向 |

| 求められるスキル | コミュニケーション能力、業務知識、PM能力 | 専門技術力、ユーザー視点、アジャイル開発力 |

| キャリアパス | プログラマー→SE→PL→PMと明確 | 専門性重視のスペシャリストとマネジメント職に分岐 |

| 働き方 | 客先の時間に合わせた勤務、常駐も多い | フレックス制度など柔軟な働き方が多い |

未経験からIT業界へ転職する場合、どちらを選ぶべきでしょうか?

「基礎を固めたい」「様々な業界のシステムに触れたい」方はSI系が向いています。大手企業ほど研修制度が充実していることも多く、IT業界の基本を学べます。一方で「特定の技術を極めたい」「自分のアイデアを形にしたい」方はプロダクト系が魅力的でしょう。

多くのエンジニアは「SI系で基礎を学んでからプロダクト系へ移る」というキャリアパスを歩みます。IT業界構造を理解した上で、自分の価値観や働き方の希望に合った選択をすることが、長く活躍できるキャリア構築の鍵となります。

また入社後も、IT業界の構造変化や技術トレンドをキャッチアップし続けることが、エンジニアとして成長するために欠かせません。自分に合った企業文化や開発スタイルを見極め、理想のキャリアを築いていきましょう。

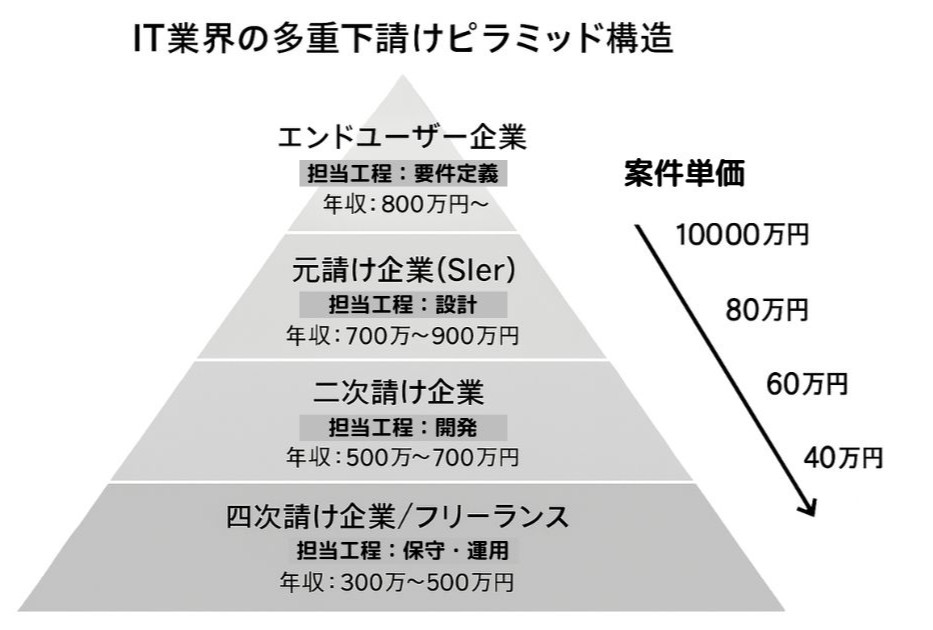

IT業界、特にSI業界で見られる「多重下請け構造」は、エンドユーザー企業から直接仕事を受注する「元請け」企業が、その業務を二次請け、三次請け企業へと順次委託していくピラミッド型の階層構造です。

多重下請け構造の特徴

多重下請け構造の問題点

近年では、この構造の問題点を認識し、「内製化」を進める企業が増加しています。内製化により開発スピードの向上、品質の精密性向上、自社へのナレッジ蓄積といったメリットを得られます。

未経験からIT業界へ転職する際は、この業界構造を理解した上で、自分の目標に合わせた企業選びが重要です。基礎から学びたい方は研修制度が充実した企業、最新技術に触れたい方は自社開発を行うベンチャー企業など、理想的なキャリアパスを描くことができるでしょう。

未経験からITエンジニアを目指したいけれど、業界の仕組みがわからない…

IT業界に入ったはいいけれど、なぜか自分の給料が思ったより低い…

こんな疑問や不満を抱えていませんか?実はこれらの問題の多くは、IT業界特有の「多重下請け構造」と深い関係があります。この構造を知らずにキャリアを進めると、思わぬ落とし穴にはまることも。今回は、IT業界の裏側にある多重下請け構造について解説し、未経験者が失敗しないための企業選びのポイントをご紹介します。

IT業界、特にSI(システムインテグレーション)業界では「多重下請け構造」と呼ばれるピラミッド型の階層構造が形成されています。この構造の頂点には大手SIer(システムインテグレーター)が位置し、その下に幾重にも下請け企業が連なっています。

この構造は、エンドユーザー企業(クライアント)からシステム開発を直接受注する「元請け」(一次請け)企業が、受注した業務の一部を「二次請け」企業に委託し、その二次請け企業がさらに「三次請け」企業に委託するという形で成り立っています。大規模なプロジェクトになると、四次請け、五次請けと、さらに階層が深くなることもあります。

この多重下請け構造が生まれた背景には、IT業界の急成長期である1990年代、多くのSIerが登場した際の人材リソース配分の課題がありました。大規模なプロジェクトを一社で担うには人材が足りず、かといって多くの正社員を雇用すると、プロジェクト終了後に余剰人員が発生してしまいます。そこで、必要な時だけ必要な人員を確保するという効率化を図るために、この構造が定着していったのです。

多重下請け構造の各階層では、担当する業務内容や労働環境、報酬に大きな差があります。その実態を見ていきましょう。

【元請け(一次請け)企業】

元請け企業は、クライアントから直接案件を受注し、全体の設計や進行管理を担当します。大手SIerや金融系・通信系などの業界大手IT子会社が多く、プロジェクトマネジメントや要件定義、基本設計などの上流工程を主に担当します。年収も比較的高く、安定した環境で働ける傾向にあります。

【二次請け企業】

元請けから業務の一部を請け負う中堅IT企業が位置します。詳細設計やプログラミングなどの中流工程を担うことが多く、元請けほどではありませんが、比較的安定した案件を継続的に受注できることがメリットです。ただし、元請けから受け取る報酬の一部が差し引かれるため、技術者に支払われる単価も下がる傾向があります。

【三次請け以降の企業】

多くの中小IT企業やSES(システムエンジニアリングサービス)企業が該当します。主にプログラミングやテストなどの下流工程を担当することが多く、上流工程に関わる機会は限られています。上の階層の企業ごとに利益分が差し引かれるため、技術者に還元される報酬は低くなりがちです。また、納期のプレッシャーから長時間労働になることも少なくありません。

経済産業省の調査によると、元請け企業と末端の下請け企業では生産性に約1.7倍の差があるとされています。これは上流から下流に行くほど単価が下がる構造に起因しており、同じスキルレベルでも立場によって収入に大きな差が生じる原因となっています。

多重下請け構造には、企業側とエンジニア側それぞれにメリットとデメリットがあります。

| 視点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 企業側 | ・必要な時だけ人材を確保できる(人件費の変動費化) ・専門分野ごとに最適な企業に委託可能 ・繁閑に応じた柔軟な体制構築 | ・コミュニケーションコストが増大 ・品質管理が難しい ・技術力 ・ノウハウが末端まで蓄積しにくい |

| エンジニア側 | ・多様な企業のプロジェクトに関われる ・業種 ・業界の知識が得られる可能性 ・小規模チームで裁量を持てることも | ・上流工程に関われないことが多い(三次請け以降) ・スキルに見合った報酬を得にくい ・長時間労働の傾向 ・キャリアの方向性が見えにくい |

特にキャリアへの影響として重要なのは、下位層の企業では上流工程に携わる機会が少なく、技術的な視野が狭まりがちな点です。プログラミングのみを担当し続けると、システム全体を設計する力や業務知識が身につかず、キャリアの天井にぶつかる可能性があります。

未経験からIT業界に参入する際、多重下請け構造を理解した上で企業選びをすることが重要です。以下のポイントに注目して、自分のキャリア形成に最適な企業を見極めましょう。

1. 研修制度の充実度をチェック

未経験者にとって最も重要なのは、しっかりとした教育体制があるかどうかです。大手SIerや一部の成長中のIT企業では、数ヶ月にわたる体系的な研修プログラムを用意していることがあります。面接時に研修の詳細について積極的に質問しましょう。

2. 携わるプロジェクトの内容を確認

入社後どのようなプロジェクトに配属されるのか、上流工程に携わる機会はあるのか、複数の案件を経験できるのかなどを確認しましょう。特定の技術だけでなく、幅広い経験ができる環境が理想的です。

3. キャリアパスの明確さを評価

入社後のキャリアパスが明確に示されているかどうかも重要です。「入社後○年でこのようなスキルが身につき、このようなポジションを目指せる」といった道筋が見えると、目標を持って働けます。

4. 契約形態で判断しない

「SESは避けるべき」という意見もありますが、実際には契約形態よりも、その企業がエンジニアの成長をどれだけ重視しているかが重要です。SES企業でも社員教育に力を入れ、キャリアアップを支援している企業は存在します。

IT業界の多重下請け構造は一朝一夕には変わりませんが、この構造を理解した上で賢く企業を選べば、キャリアの落とし穴を避けることができます。未経験者の方は、まずは教育体制の整った環境でITの基礎を学び、その後自分の目標に合わせて、より上流工程に関われる企業や自社サービスを持つ企業へのキャリアアップを検討するのが一般的な成功パターンです。IT業界の複雑な構造を味方につけて、理想のエンジニアキャリアを実現しましょう。

未経験からITエンジニアになりたいけど、これからも需要はあるのかな?

何から勉強すればいいんだろう?

そんな疑問を持っていませんか?IT業界は常に変化していますが、だからこそチャンスも広がっています。今回は2025年に向けたIT業界のトレンドと、未経験の方が身につけるべき技術をわかりやすくご紹介します。

AIツールは単純な作業を自動化してくれる頼もしい「相棒」であり、むしろエンジニアがより創造的な仕事に集中できるようサポートしてくれています。

たとえば、GitHub Copilotのようなコード生成AIは、エンジニアの「アシスタント」として働き、単調な作業から解放してくれます。経済産業省の調査でも、2025年までにAI関連スキルを持つ人材への需要は1.5倍に拡大すると予測されています。

これからのエンジニアに大切なのは、「AIツールを上手に使いこなす力」。プログラミングの基本を学びながら、AIツールの活用方法も身につけておくと、未来に通用するエンジニアになれますよ。

コロナをきっかけに加速した「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、あらゆる企業のIT投資を増やしています。中でも特に注目なのが「セキュリティ」分野です。

企業のデジタル化が進むほどサイバー攻撃のリスクも高まるため、セキュリティの専門家が強く求められています。情報処理推進機構(IPA)によると、日本では約20万人ものセキュリティ人材が不足しているんです。

セキュリティの基礎知識は、どんなIT職種に就くにしても大きな武器になります。情報セキュリティマネジメント試験などの基礎資格から始めれば、未経験者でも徐々にスキルアップできます。特にこれからは「クラウドのセキュリティ」が重要視されており、ここに強い人材は重宝されること間違いなしです。

企業のシステムは、「自社でサーバーを持つ」スタイルから「AWSやAzureなどのクラウドサービスを利用する」スタイルへと急速に移行しています。IDC Japanの調査では、2025年には企業のIT投資の60%以上がクラウド関連になると予測されているほどです。

クラウド時代のエンジニアには新しい働き方が求められています。例えば「DevOps」という開発と運用を一体化させた考え方が主流になっており、チーム全体でスムーズに協力してシステム開発を進める文化が広がっています。

未経験者の方にとってもチャンスなのは、AWSやAzureなどの基本的な資格が比較的取得しやすいこと。これらの資格を取ることで、クラウド時代のIT業界に第一歩を踏み出せます。

IT業界への第一歩として、以下の4つのスキルがおすすめです。これらは将来性があり、かつ未経験者でも比較的学びやすいものばかりです。

1. Pythonプログラミング AI開発からWebアプリまで幅広く使われる言語で、文法がシンプルで初心者に優しいのが特徴です。データ分析やAI関連の仕事をしたい方には特におすすめです。

2. セキュリティの基礎知識 これからのIT業界では必須のスキルです。基本的なセキュリティの考え方や対策方法を学んでおくだけでも、就職活動で大きなアピールポイントになります。

3. クラウドサービスの基本操作 AWSやAzureなどの基本操作と仕組みを理解しておくと、多くの企業で即戦力として評価されます。初級レベルの認定資格は比較的取りやすく、履歴書に書ける資格としても効果的です。

4. データ分析の入門知識 「データを活用した意思決定」はどんな業界でも重視されています。SQLの基本やExcelの応用操作など、データを扱う基礎スキルを身につけておくと、幅広い場面で活躍できるでしょう。

これらのスキルはオンライン学習サービスやプログラミングスクールで効率よく学べます。未経験からでもコツコツと勉強を続ければ、2025年以降も通用するIT人材になれますよ。変化の激しいIT業界だからこそ、基本をしっかり押さえながら、最新トレンドにも目を向けていくことが大切です。

焦らず一歩ずつ、自分に合ったペースでスキルアップしていきましょう。IT業界はこれからも成長し続ける分野なので、今からスタートしても決して遅くありません!

IT業界に興味があるけど、どんな職種があるの?

未経験の私に向いている仕事は?

IT業界は、一言でいっても実に多様な職種があり、それぞれに異なる役割や必要なスキルがあります。この記事では、IT業界の基本的な構造と主要な職種を分かりやすく解説し、未経験からでも目指しやすい職種をご紹介します。自分に合った進路を見つける参考にしてください。

IT業界の職種は、大きく分けて「開発系」「インフラ系」「マネジメント系」の3つに分類できます。これはIT業界の構造を理解する上での基本となる区分です。

開発系は、システムやアプリ、Webサイトなどを作る「モノづくり」の職種です。プログラミングを使って、お客様の要望に応じたシステムを形にしていきます。システムエンジニア(SE)やWebエンジニア、アプリケーションエンジニアなどがこのカテゴリーに含まれます。「自分が作ったものが動く喜び」を感じたい方や、コツコツと作業を進めるのが好きな方に向いています。

インフラ系は、開発されたシステムが安定して動くための「基盤づくり」を担当します。サーバーやネットワーク、セキュリティなど、IT環境を支える土台となる部分を担当するのがインフラエンジニアです。「縁の下の力持ち」的な役割ですが、システム全体の安定稼働を支える重要なポジションです。トラブル対応力や安定性を重視する方に向いています。

マネジメント系は、プロジェクト全体を管理する「まとめ役」です。プロジェクトマネージャー(PM)やITコンサルタントがここに含まれます。開発やインフラの知識をベースに、予算管理やスケジュール調整、チームマネジメントを行います。人とのコミュニケーションが得意で、リーダーシップを発揮したい方に向いている職種です。

この3つの区分を理解しておくと、IT業界の職種の全体像がつかみやすくなります。複雑に見えるIT業界の構造も、この3区分を基本に考えると整理しやすいでしょう。

開発系エンジニアには、いくつかの代表的な職種があります。それぞれの特徴と年収相場を見てみましょう。

システムエンジニア(SE)は、クライアントの要望を聞き、設計から開発までを担当する職種です。プログラミングだけでなく、上流工程(要件定義や設計)にも関わるため、コミュニケーション能力が重視されます。年収相場は経験によって大きく変わりますが、400〜700万円程度です。IT業界の構造の中で中核を担う職種であり、キャリアアップの選択肢も多いのが特徴です。

アプリケーションエンジニアは、業務システムや各種アプリケーションの開発を専門とします。特定の業界(金融、医療など)に特化したスキルを持つと重宝されます。年収相場は400〜650万円程度で、業界知識と技術力を両立できる人材は高い評価を受けます。

Webエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの開発を担当し、フロントエンド(見た目部分)とバックエンド(サーバー側の処理)の専門家に分かれることもあります。比較的新しい技術に触れる機会が多く、年収相場は400〜600万円程度です。特にECサイトやWebサービスを展開する企業での需要が高まっています。

開発系職種は、IT業界の構造において「作る」というコア部分を担っています。未経験からでも、プログラミングスクールやオンライン学習で基礎スキルを身につけることができ、比較的参入しやすい分野と言えるでしょう。

ITエンジニアの年収についてこちらで詳しく解説しています。

ITエンジニアの年収を完全解説!年収アップの5つの戦略も紹介

インフラ系エンジニアは、IT業界の構造において「支える」という重要な役割を果たしています。主な職種とその特徴を見てみましょう。

インフラエンジニアは、ITシステムの基盤となるサーバーやネットワーク機器の設計・構築・運用を担当します。安定したシステム運用を支える縁の下の力持ちで、年収相場は400〜650万円程度です。近年ではクラウド化が進み、従来型のインフラ管理からクラウド環境の管理へとスキルのシフトが求められています。

セキュリティエンジニアは、サイバー攻撃などからシステムを守る専門家です。情報処理推進機構(IPA)の調査によると、日本では約20万人のセキュリティ人材が不足しており、需要が高まっています。年収相場は500〜800万円と比較的高く、専門性を高めることで市場価値を上げやすい職種です。

データエンジニアは、大量のデータを収集・管理・分析するためのシステムを構築する職種です。ビッグデータの活用が進む現在、データエンジニアの需要は急増しており、年収相場は450〜700万円程度です。分析スキルも併せ持つと、データサイエンティストとしてのキャリアも目指せます。

インフラ系の職種は、IT業界の構造の中でも「縁の下の力持ち」的な存在ですが、システム全体の安定性を支える重要な役割を担っています。特にクラウド化やセキュリティ強化の流れを受けて、これらの分野に精通した人材の需要は今後も高まると予測されています。

IT業界の複雑な構造の中で、未経験者が最初に目指すべき職種はどれでしょうか?実際の採用状況と将来性を考慮して、本当に未経験から挑戦しやすい職種をご紹介します。

1位:ITサポート・ヘルプデスク

ITサポートは、社内システムのトラブル対応や操作方法の案内などを行う職種で、未経験者の入り口として最も現実的です。必要なスキルはPCの基本操作と問題解決能力、コミュニケーション能力で、専門的なプログラミング知識は必須ではありません。ここでの経験を通じて、様々なシステムやソフトウェアに触れることができ、将来的にインフラエンジニアやSEへのキャリアアップが可能です。

2位:インフラエンジニア(初級)

サーバーやネットワークの管理・運用を行うインフラエンジニアも、未経験から挑戦しやすい職種です。特に大手SIerやIT企業では、新卒や未経験者向けに研修制度が充実していることが多く、基礎から学べる環境が整っています。最初はサーバーの監視やバックアップ作業といった基本的な業務からスタートし、徐々に構築や設計などの上流工程に携わるケースが一般的です。IT業界の構造上、インフラは全てのシステムの土台となるため、ここでの経験はどの分野に進むにしても貴重なものとなります。

3位:テスター・QA(品質保証)エンジニア

開発されたシステムやアプリの動作確認やバグチェックを行うテスターも、未経験から始めやすい職種です。論理的思考力と細部への注意力が求められますが、最初からプログラミングの高いスキルは必要ありません。テスト工程を通じて開発の流れを学べるため、将来的に開発エンジニアにステップアップすることも可能です。

4位:プログラマー(コーダー)

Webサイトのコーディング業務は、未経験者でも挑戦しやすいポジションです。プログラミングスクールでの学習経験や独学での制作物があれば、採用されるチャンスがあります。デザインは専門のデザイナーが担当し、その指示に従ってコードを書く業務から始めることで、徐々に技術を磨いていけます。

未経験からIT業界に入る際には、まず「確実に足場を固める」ことが大切です。華やかに見える職種にいきなり挑戦するより、着実にキャリアを積み上げていく方が長期的には成功しやすいでしょう。IT業界の構造を理解し、まずは入口として適した職種から始めて、実務経験を積みながら徐々にスキルアップしていくのが現実的なアプローチです。

どの職種を目指すにしても、基本的なPC操作スキルとIT用語の理解は必須です。また、基礎的なネットワークの知識やLinuxの基本操作、セキュリティの基礎知識があると有利になります。何より大切なのは、新しいことを学び続ける意欲と柔軟性です。IT業界は技術の進化が速いため、常にアップデートする姿勢が求められます。

IT業界の構造を理解し、自分に合った職種を見極めることで、未経験からでも着実にスキルとキャリアを積み上げていくことができます。まずは自分の強みを活かせる入口を見つけて、一歩ずつ前進していきましょう。

「IT業界に興味はあるけど、具体的に何から始めればいいの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。これまで解説してきたIT業界の複雑な構造を理解した上で、未経験からでも成功できるキャリア形成のポイントをまとめてみましょう。

IT業界の構造を知ることで、自分のキャリアプランがより具体的に描けるようになります。まずは5つの分類(ソフトウェア、ハードウェア、SI、Web、通信インフラ)のうち、どの分野に興味があるかを考えてみましょう。システム開発に携わりたいならSI業界、自社サービスを作りたいならWeb業界など、目指す方向に合わせて進路を選べます。

また、IT業界特有の多重下請け構造を理解しておくと、入社後のキャリアパスが見えやすくなります。未経験から始める場合、最初は二次・三次請けからスタートすることも多いですが、経験を積んで上流工程を担当できるようになったら、元請け企業や自社開発型企業へのキャリアアップを目指すといった戦略が立てられます。

IT業界への第一歩を踏み出すには、まず以下の3つのアクションがおすすめです。

1つ目:「基礎知識の習得」

プログラミングスクールやオンライン学習サービスを活用して、JavaやPythonなどの基礎を学びましょう。また、IT業界の用語や仕組みを理解するための入門書を読むのも効果的です。いきなり高度な技術を学ぶより、まずは基礎をしっかり固めることが大切です。

2つ目:「相談できる人脈作り」

IT業界に詳しい人がいれば直接話を聞くのが一番ですが、知り合いがいなくても大丈夫。IT転職に強いエージェントやキャリアアドバイザーに相談すれば、あなたの強みを活かせる業界や企業を紹介してもらえます。また、エンジニアコミュニティやIT勉強会に参加して人脈を広げるのも有効な方法です。

3つ目:「小さな実績作り」

資格取得や、自分のポートフォリオサイトを作ってみたり、簡単なアプリを開発してGitHubに公開したりと、小さくても自分の成果物を残しておくと就職活動で強みになります。未経験でも「自分で何かを作った経験」があるかどうかは大きな差になります。

IT業界は複雑な構造を持ちますが、その分多様なキャリアパスがあります。自分に合った入口を見つけて一歩踏み出せば、あなたらしいエンジニア人生が始まりますよ。