2025.04.30

2025.04.30

まだ1年目の転職は早すぎるかな?

2年目だけど、今の年収って適正なの?

エンジニアとして働き始めて1〜3年目のあなたは、転職のタイミングや自分の市場価値について悩んでいませんか?本記事では、転職エージェントとして現場で見てきた経験年数別の年収相場や求人傾向、そして技術領域ごとの市場価値を詳しく解説します。あなたの転職タイミングを見極める判断材料として、ぜひ参考にしてください。

今の職場にいても成長できている気がしない…

同期はもう転職しているけど、自分はまだ早いのかな?

結局エンジニア転職って何年目がベストなの?

そんな悩みを抱えているあなたに、エンジニア転職の最適なタイミングを見極める3つの重要な指標をお伝えします。これらを客観的に評価することで、転職すべきかどうかの判断が明確になるはずです。

多くの方が最初に気になる「何年目での転職がベスト?」という疑問ですが、実はエンジニア業界では年数そのものよりも「その期間で何を身につけたか」が重要視されます。

1年未満〜1年目

「成長できない環境からの脱出」が主な判断軸となります。エンジニアとしての実務経験が積めない状況や単調な業務の繰り返しで技術的成長が見込めない場合、早期転職を検討する価値があります。ただし、短期離職のリスクを考慮し、転職理由を明確に説明できることが重要です。

2〜3年目

この時期は転職の黄金期と言われており、第二新卒として最も市場価値が高い時期です。基礎的な開発・運用スキルを身につけつつ、自分の得意分野や技術的な方向性が見えてくる重要なタイミングでもあります。この時期は企業からの需要も高く、転職成功率が最も高くなる傾向があります。

年数以上に重要なのが、現在のあなたのスキルレベルです。転職エージェントとして日々多くのエンジニアの方とお話しする中で感じるのは、「半年以上同じレベルの業務しか任されていない」状況は危険信号だということです。

技術スキルの棚卸しでは、開発系ならプログラミング言語を「基本的な機能実装ができる」レベルから「チーム開発で問題なく作業できる」レベルまで、インフラ系なら「基本的なサーバー操作ができる」から「監視設定や簡単な自動化ができる」レベルまで客観的に評価しましょう。データベースの基本操作、クラウドサービスの基礎知識、Git での基本的なバージョン管理など、現場で求められる基本スキルの習得度が転職成功の鍵となります。

現職でこれらのスキルアップが図れない場合は、自己学習や個人での検証・練習を通じて経験を積むことが、面接時の大きなアピールポイントになります。

エンジニア転職のタイミングを判断する上で見落とされがちなのが、あなたのスキルセットに対する市場需要の動向です。

現在特に市場価値の高い技術領域として、クラウドインフラ(AWS、Azure、GCP)、Web開発(React、Vue.js、Node.js)、AI・機械学習関連技術などが挙げられます。これらの領域で1〜2年の実務経験を持つエンジニアは、転職市場で「即戦力」として高く評価される傾向があります。

一方、古い技術スタックを使用している現職にいる場合は、市場需要を考慮した転職タイミングの見極めが重要です。Web系では2〜3年目でフロントエンドまたはバックエンドのどちらかで一定の経験を積んだ時期が、インフラ系ではクラウドサービスの基本操作や監視ツールの運用経験を積んだタイミングが転職の好機となります。

これら3つの指標を総合的に判断し、「3年は我慢すべき」といった固定観念にとらわれず、あなた自身のキャリアゴールに照らして最適なタイミングを見極めることが重要です。

今の自分の市場価値ってどのくらいなんだろう?

これは多くのエンジニアが抱える疑問です。転職を成功させるためには、経験年数に応じた適正な年収水準と求人市場の動向を正しく把握することが欠かせません。ここでは、1年目から3年目までの各段階での市場価値と、それぞれに最適な転職戦略をご紹介します。

エンジニアの年収相場は経験年数によって大きく変わります。まず全体像を把握しておきましょう。

1年目の市場価値は年収330〜350万円が相場となっています。未経験からエンジニアになった方の場合、前職と比較して30〜50万円程度の年収アップが期待できる水準です。この時期の求人傾向として、企業側は「基礎的な研修を経て、チーム開発に参加できるレベル」を求めており、完全な即戦力よりも成長ポテンシャルが重視されます。

2年目では年収350〜400万円、3年目で450〜500万円が一般的な相場です。この2〜3年目は「第二新卒」として最も市場価値が高く、転職による年収アップ幅も50〜150万円と大きくなります。企業の採用担当者とのやり取りの中でも、「基礎スキルを身につけつつ、さらなる成長が期待できる人材」として高く評価される時期であることを実感しています。

同じ経験年数でも、技術領域によって市場価値は大きく異なります。経済産業省の調査によると、2030年までに最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、特に需要の高い技術領域では年収相場も高くなる傾向があります。

Web開発領域

フロントエンド(React、Vue.js)とバックエンド(Node.js、Python、Go)の両方を経験した「フルスタックエンジニア」の需要が高く、2年目でも年収400万円以上を提示する企業が増えています。

インフラ・クラウド領域

現在最も市場価値の高い分野の一つです。AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスを使った設計・構築経験があるエンジニアは、1年程度の経験でも年収450万円以上の求人にチャレンジできるケースが多く見られます。DevOps(開発と運用の融合)やCI/CD(継続的インテグレーション・デプロイメント)の経験も高く評価されます。

一方で、レガシーシステム保守や古いバージョンの言語のみの経験では、同じ年数でも市場価値が相対的に低くなる傾向があります。

それぞれの経験年数に応じて、最適な転職戦略は異なります。

1年目は、「成長できる環境への移行」を最優先に考えましょう。現在の職場でエンジニアとしての実務経験が積めない場合や、単調な作業の繰り返しで技術的成長が望めない状況であれば、早期転職も有効な選択肢です。面接では「なぜこの時期に転職を決意したのか」を論理的に説明し、自己学習や個人開発での成果をアピールすることが重要です。

2〜3年目の転職黄金期では、専門分野を明確にした戦略的な転職を目指しましょう。この時期は企業からの需要が最も高く、年収アップだけでなく、より技術的に挑戦的な環境への転職が成功しやすいタイミングです。特定の技術領域での深い経験や、チーム内でのリーダーシップ経験などを武器に、キャリアアップを図ることができます。

その後は、マネジメント志向か技術専門志向かでキャリアパスが分かれてきます。

転職エージェントとしての経験から言えるのは、「年数だけでなく、その間にどのような価値を提供できるようになったか」が最も重要だということです。

転職で年収を大幅にアップさせた人って、自分と何が違うんだろう?

転職に失敗した人の共通点は何だろう?

実際の転職事例から学ぶことで、あなた自身の転職判断軸が明確になります。転職エージェントとして多くのエンジニアの転職をサポートしてきた経験から、成功と失敗を分ける要因をお伝えします。

実際の転職で年収120万円アップの実例として、Iさんのケースをご紹介しましょう。

Iさんは地元の専門学校でJAVA、PHP、HTML、CSS、JavaScript、Linuxを学習後、上京してシステム開発会社に入社されました。約2年半Salesforceを使用したシステムの実装、単体・結合テスト、運用保守の案件で経験を積まれた後、本社の受託開発室でVBAマクロ、HTML、Blazorといった新しい技術習得に取り組まれました。

業務にやりがいを感じながらも、専門学校時代に学んだ幅広いスキルをより活かせる環境、そして専門性をさらに高められる環境を求めて転職活動を開始されました。

転職活動では、Salesforceでの実務経験とAzure連携の知識、そして専門学校で培った多言語対応能力が評価され、開発系・インフラ系ともに多様な案件を扱う企業への転職に成功。年収を約120万円アップさせることができました。

Iさんの事例が示すように、現職での限定的な経験であっても、学習意欲と基礎スキルを持っていれば、より幅広い技術に触れられる環境への転職は十分可能なのです。

一方で、転職でつまずいてしまうケースにも一定のパターンがあります。転職サポートの中でよく見る3つの失敗例をご紹介します。

失敗例①:年収だけを重視した転職

「年収が100万円高いから」という理由だけで転職を決めたものの、転職先は常に炎上プロジェクトを抱える環境で、残業時間は月80時間超。技術的成長の機会もなく、結果的に市場価値が下がってしまうケースです。

失敗例②:準備不足での転職活動

「なんとなく転職したい」という漠然とした理由で活動を始め、面接で転職理由を明確に説明できずに不採用が続き、最終的に妥協した転職となってしまうパターンです。

失敗例③:企業研究不足による期待値のずれ

面接での印象は良かったものの、入社後に企業の技術レベルや開発体制が想像と異なり、期待していた成長環境ではなかったと感じるケースです。

これらの失敗から学べるのは、年収以外の要素も総合判断すること、明確な転職理由と目標設定、深い企業研究の重要性です。

転職に成功したエンジニアからよく聞かれる「もっとこうしておけば、さらに良い転職ができたかも」という声を3つご紹介します。

①企業研究をもっと深くやるべきだった

「転職には成功したものの、もっと技術ブログや勉強会での発表内容を調べて、実際の技術力や開発文化を見極めればよかった。もう少し深く調べていれば、さらに自分に合う企業を見つけられたかもしれません」

②転職活動期間を長めに見積もるべきだった

「2ヶ月程度で転職できると思っていましたが、実際は4ヶ月かかりました。もう少し余裕を持ったスケジュールで進めていれば、より多くの選択肢を検討できたと思います」

③ポートフォリオの準備をもっと早めにやるべきだった

「転職活動開始と同時にポートフォリオ制作を始めましたが、もっと早い段階から継続的にアウトプットを作っておけば、より質の高いものを準備できて、さらに良い条件での転職が可能だったかもしれません」

これらの声から分かるのは、転職は準備期間が成功の質を左右するということです。転職を検討し始めた段階から、企業研究、スキルアップ、ポートフォリオ制作を並行して進めることが、より理想的な転職を実現する近道と言えるでしょう。

転職したい気持ちはあるけれど、何から始めればいいのかわからない…

そんなあなたに向けて、転職エージェントとして数多くのエンジニア転職をサポートしてきた経験をもとに、転職準備から内定獲得までの具体的なロードマップをお伝えします。効率的に進めることで、理想的な転職を実現しましょう。

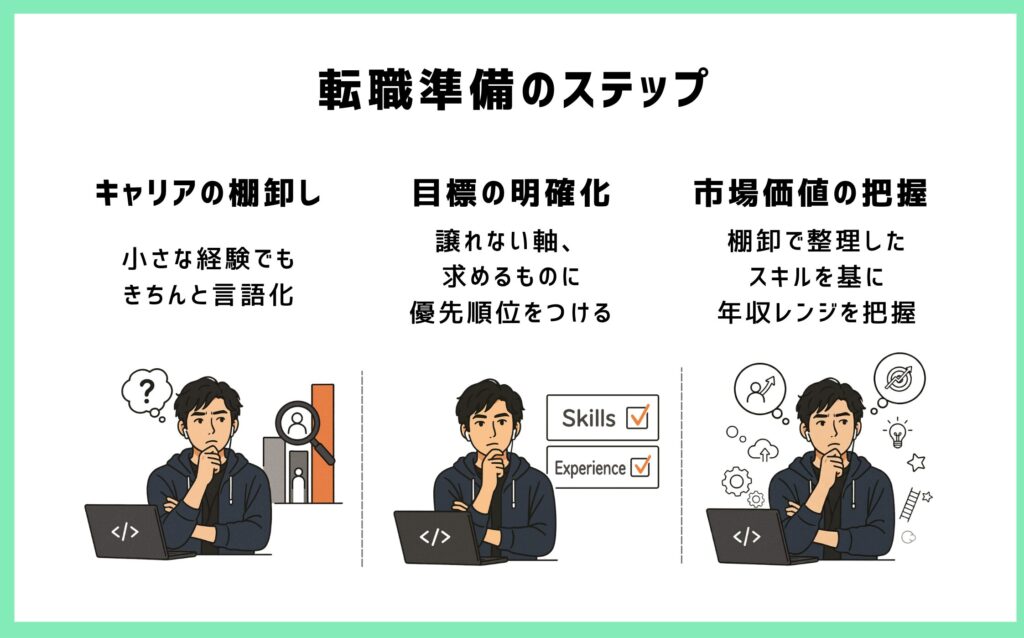

転職を成功させるためには、まず現状の整理と目標設定が欠かせません。

ステップ1:自己分析とキャリアの棚卸し

まずは0を客観的に整理しましょう。転職エージェントとしてお話しする中で感じるのは、多くのエンジニアが自分のスキルを過小評価しがちだということです。小さな経験でも、きちんと言語化することで強力なアピールポイントになります。

ステップ2:転職理由と目標の明確化

「なぜ転職したいのか」「転職によって何を実現したいのか」を明確にします。年収アップ、技術的成長、働き方の改善など、優先順位をつけて整理することで、企業選びの軸が定まります。

ステップ3:市場価値の把握

現在の自分のスキルレベルが転職市場でどの程度評価されるかを調べます。求人サイトでの年収診断ツールや、同じような経験を持つエンジニアの転職事例を参考にして、現実的な年収レンジを把握しておくことが重要です。

効果的な転職活動のためには、戦略的な企業研究と応募が必要です。闇雲に応募するのではなく、質の高い企業研究を心がけましょう。

企業研究の深掘りポイント

まずは企業の技術ブログやGitHubアカウントをチェックし、実際に使用している技術スタックや開発文化を把握します。勉強会での発表内容やエンジニアのSNS発信なども参考になります。

応募タイミングと量の戦略

一般的に、同時期に応募する企業数は5〜10社程度が適切とされています。あまり多すぎるとスケジュール調整が困難になったり、企業研究が浅くなり面接での志望動機や企業への理解度が薄れて軸がぶれてしまいます。逆に少なすぎると選択肢が限られ、比較検討の機会を失ってしまいます。また、希望度の高い企業の面接前に、他の企業での面接経験を積んでおくことで、本命企業での面接パフォーマンスを向上させることができます。

履歴書と職務経歴書は、あなたの第一印象を決める重要な書類です。エンジニア特有のポイントを押さえて作成しましょう。

職務経歴書の具体化テクニック

単に「システム開発を行いました」「サーバー運用を行いました」ではなく、開発系なら「PHPでWebサイト制作、ユーザビリティ改善に貢献」、インフラ系なら「監視ツール設定により障害対応時間を短縮」といった具合に、使用技術と具体的な成果を表現することが重要です。

技術スキルの効果的な記載方法

技術については、習熟度のレベル感を明確に示しましょう。「実務経験2年、個人開発含め3年」「AWS運用経験1年、個人検証環境含め2年」など、採用担当者が具体的にイメージできるよう工夫します。

ポートフォリオの重要性

開発系エンジニアは学習で制作したWebサイトや簡単なアプリケーション、インフラエンジニアは個人検証環境での構築実績や学習記録などで技術への取り組みを証明できます。実績がない場合は、転職活動と並行して簡単な個人プロジェクトに取り組むことをおすすめします。

面接は転職活動の最重要ステップです。技術面接と人物面接の両方で好印象を与えるための準備を行いましょう。

技術面接の対策ポイント

開発系では基本的なアルゴリズムやSQL操作、API設計の理解が必要です。インフラ系ではネットワーク基礎やLinuxコマンド、クラウドサービスの知識が問われます。過去のプロジェクトについて技術的な課題とその解決方法を具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

人物面接での差別化戦略

技術力だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力、学習意欲が評価されます。「困難なプロジェクトでどのように問題を解決したか」「チームメンバーとの意見の相違をどう乗り越えたか」など、具体的なエピソードを用意しておきましょう。

逆質問の効果的な活用

面接最後の逆質問は、関心の高さをアピールする絶好の機会です。「技術的な挑戦の機会」「チーム構成や開発体制」「キャリアパスの可能性」など、入社後の働き方に関する具体的な質問を準備することで、意欲的な姿勢を示すことができます。

転職エージェントとして多くのエンジニアの面接をサポートしてきた経験から言えるのは、準備の質が結果を大きく左右するということです。これらのステップを着実に実行することで、あなたの理想とする転職を実現できるはずです。

転職活動において最も重要なのは、内定を得ることではなく「入社後に後悔しない企業選び」です。特に経験年数の浅いエンジニアが転職で失敗する最大の要因は、企業選びの基準が曖昧なことにあります。転職エージェントとして多くの求職者を支援する中で見えてきた、絶対に確認すべきチェックポイントをご紹介しましょう。

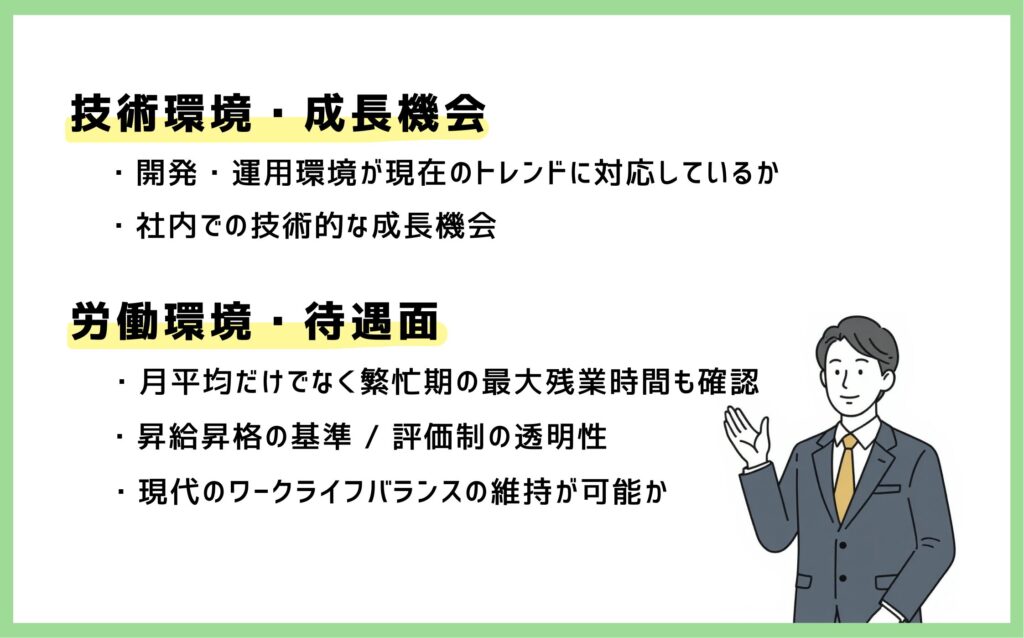

技術環境の確認は、エンジニアのキャリア形成において最重要項目です。まず開発・運用環境が現在のトレンドに対応しているかを見極めましょう。インフラエンジニアであれば、クラウド化の進行度やコンテナ技術(Docker、Kubernetes)の導入状況、監視・自動化ツールの活用レベルを確認します。アプリケーション開発系なら、使用しているフレームワークのバージョンやCI/CD環境の整備状況が重要です。

さらに重要なのが、社内での技術的な成長機会です。メンター制度や勉強会の実施状況、新技術導入時の学習支援体制、資格取得支援制度の有無を必ず確認してください。経験年数が浅い段階では、給与よりも「どれだけスキルを伸ばせるか」が将来の市場価値を左右します。

労働環境の実態は、求人票だけでは見えない部分が多いものです。残業時間については、月平均だけでなく繁忙期の最大残業時間も確認しましょう。特にシステム運用系の職種では、障害対応による突発的な残業や休日出勤の頻度も重要な判断材料となります。

リモートワークの実施状況や裁量労働制の適用範囲、有給取得率なども現代のワークライフバランスを考える上で欠かせません。また、昇給・昇格の基準が明確に設定されているか、評価制度が透明性を持っているかも長期的なキャリア形成において重要な要素です。

面接は企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を評価する貴重な機会です。技術面では「現在のシステム構成で課題に感じている点」「チーム内でのコードレビューや知識共有の方法」を質問してみましょう。

キャリア面では「入社後3年間で期待される成長」「先輩エンジニアのキャリアパス事例」「社内異動やジョブローテーションの可能性」を確認することで、自分の将来像と企業の方針がマッチするかを判断できます。これらの質問に対する回答の具体性や熱意から、企業の本気度も測れるでしょう。

エンジニア転職を検討する際に、多くの方が同じような不安や疑問を抱えています。転職エージェントとして日々相談を受ける中で、特によく聞かれる3つの質問にお答えします。

1年未満での転職は確かに慎重な判断が必要ですが、必ずしもマイナス評価とは限りません。重要なのは転職理由の明確さです。入社前の説明と実際の業務内容に大きなギャップがあった場合や、技術的な成長機会が見込めない環境であれば、企業側も理解を示すケースが多いです。転職理由を論理的に説明できれば、経験年数よりも意欲や将来性を評価してくれる企業は存在します。

IT業界では、他業界と比べて転職に対する理解が高い傾向にあります。特にインフラエンジニアの場合、異なる環境での経験は多様な技術スキルの習得につながるため、必ずしも不利とは言えません。ただし、短期間での転職を繰り返している場合は、各転職でどのようなスキルを身につけ、次の職場でどう活かしたいかを明確に伝えることで、転職回数のマイナス面を補うことができます。

資格の必要性は職種や企業によって大きく異なります。インフラエンジニアの場合、AWS認定資格やCCNA、LinuC等の資格は実務スキルの証明として高く評価されます。一方、アプリケーション開発系では、資格よりもポートフォリオや実際の開発経験が重視される傾向があります。

資格は転職の必須条件ではありませんが、スキルを客観的に証明する手段として活用することで、選考を有利に進められるでしょう。

エンジニア転職において「何年目が最適か」という問いに絶対的な答えはありません。重要なのは経験年数ではなく、あなたがどう行動するかです。

転職を成功させるエンジニアに共通するのは、市場価値を客観視し、戦略的に動いている点です。1年目でも明確なキャリアビジョンを持つ人は成功し、5年目でも準備不足の人は苦戦します。

特に1~2年目の方々はスキルの過小評価が目立ちます。「基本的な作業しかしていない」と思っていても、実は貴重な実務経験として評価される場合が多くあります。現在転職を考えているものの、自分のアピールポイントが分からない方は、まずは私たちが一緒にスキルの棚卸しをお手伝いいたします。

転職は人生の重要な選択です。しかし、行動しなければ何も変わりません。あなたのエンジニアキャリアが、より充実したものになることを心から願っています。