2025.09.22

2025.09.22

インフラエンジニアの仕事内容について具体的に知りたいと思っていませんか?「サーバーやネットワークを扱う仕事」という概念は理解していても、実際にどのような作業を行っているのか分からない方は多いでしょう。

本記事では、インフラエンジニアの業務を「設計・構築・運用保守」の3つのフェーズに分けて詳しく解説します。未経験からインフラエンジニアを目指す方が、転職活動や学習の方向性を決める際に役立つ具体的な情報をお届けします。

インフラエンジニアの仕事内容は、システムの土台となるITインフラを「設計→構築→運用・保守」の流れで管理することです。

インフラエンジニアの業務は大きく3つのフェーズに分かれます。設計フェーズでは要件に基づいてサーバー構成やネットワーク設計を行い、構築フェーズで実際にシステムを構築し、運用・保守フェーズで稼働後の監視や改善を担当します。

例えば、ECサイトの新規構築プロジェクトでは、設計で「1日1万件の注文に対応できるサーバー構成」を検討し、構築で実際にWebサーバーとDBサーバーを設定し、運用では24時間体制でシステムの健康状態を監視します。プロジェクトの規模や企業によって、1人が全フェーズを担当する場合もあれば、専門特化する場合もあります。

設計業務では、顧客の要件を技術仕様に落とし込みます。具体的には、必要なサーバー台数の算出、ネットワーク構成図の作成、セキュリティポリシーの策定を行います。AWSやAzureなどのクラウドサービスを利用する場合は、コスト最適化も重要な検討事項です。

実際の例として、「月間100万PVのWebサイト」という要件に対して、「Webサーバー3台、DBサーバー2台、ロードバランサー1台」といった具体的な構成を決定します。また、災害時のバックアップサイトの場所や、セキュリティ強化のためのファイアウォール設定なども詳細に計画します。設計ミスは後の工程に大きな影響を与えるため、技術的な深い知識と全体を俯瞰する視点が求められます。

構築業務は設計書に基づいて実際のシステムを構築する作業です。物理サーバーの設置・配線、OSのインストール・設定、ミドルウェアの導入、ネットワーク機器の設定などを行います。クラウド環境では、仮想サーバーの作成やロードバランサーの設定、データベースの構築などが中心となります。

例えば、LinuxサーバーにApacheWebサーバーをインストールし、MySQLデータベースと連携させる設定を行います。また、セキュリティ強化のため、SSHの設定変更やファイアウォールルールの適用も実施します。構築完了後は動作確認やパフォーマンステストを実施し、本番稼働に向けた最終調整を行います。

運用・保守業務は稼働中のシステムを安定的に維持する仕事です。サーバーの監視、障害対応、定期メンテナンス、バックアップ管理、セキュリティパッチの適用などを24時間365日体制で行います。

具体例として、深夜にサーバーのCPU使用率が90%を超えたアラートが発生した際は、原因を調査し、必要に応じてサーバー再起動や負荷分散の調整を行います。また、毎月第2日曜日にセキュリティパッチ適用のメンテナンス作業を計画・実行するといった定期作業も重要な業務です。近年はAIを活用した自動化ツールの導入も進んでいます。

インフラエンジニアの働き方は、扱う環境によって大きく異なります。従来の自社サーバー室での作業から、クラウド中心の在宅勤務まで、現代のインフラエンジニアは多様な働き方を求められるようになりました。ここでは、オンプレミス環境とクラウド環境での作業の違い、緊急時の対応、そしてリモートワーク時代の変化について詳しく解説します。

オンプレミス環境では、自社や顧客のデータセンター・サーバー室での物理的な作業が中心となります。ラックマウント型サーバーの設置では、重さ20-30kgのサーバーを持ち上げてラックに固定し、電源ケーブルやLANケーブルの配線作業を行います。サーバー室は24時間空調管理されており、作業時は防静電気対策として専用の服装や手袋を着用します。

障害対応では現地への駆けつけが必要で、例えば「データベースサーバーのハードディスクが故障」といった緊急事態では、深夜でも交換作業のため現地へ向かいます。物理的な制約があるため、事前の準備と正確な作業スキルが重要です。一方で、実際にハードウェアに触れることで、システムの仕組みを深く理解できるメリットがあります。

クラウド環境では、AWSやAzureなどの管理画面から仮想的にサーバーやネットワークを操作します。物理的な移動は不要で、自宅からでもブラウザ一つで世界中のサーバーを管理できます。例えば、Webサイトのアクセス増加に対応するため、EC2インスタンスを数クリックで追加したり、Auto Scalingを設定して自動でサーバー台数を調整することが可能です。

構築作業もコード化(Infrastructure as Code)されており、Terraformなどのツールを使って設計図をコードで記述し、一度に複数のサーバー環境を構築できます。障害対応も監視ツールからアラートを受け取り、リモートで対処することがほとんどです。ただし、クラウドサービス自体の障害など、自分では制御できない要因もあるため、複数のクラウドを組み合わせたマルチクラウド戦略の知識が求められます。

インフラエンジニアの緊急対応は24時間365日体制で行われます。例えば、深夜2時に「ECサイトにアクセスできない」という障害報告があった場合、まず監視ツールでサーバーの稼働状況を確認し、ネットワークの疎通確認、アプリケーションログの解析を順次実施します。原因特定後は、サーバー再起動や設定変更などの復旧作業を行い、サービス復旧まで平均30分-2時間程度で対応します。

オンコール当番制を採用している企業が多く、1週間交代で緊急連絡を受ける担当者を決めています。障害対応後は必ず報告書を作成し、原因分析と再発防止策を検討します。重大障害の場合は、経営陣への報告や顧客への説明も必要になるため、技術的なスキルだけでなく、冷静な判断力とコミュニケーション能力も重要です。

コロナ禍を機に、インフラエンジニアの働き方も大きく変化しました。クラウド環境の普及により、自宅からでもVPNやリモートデスクトップを通じてサーバー管理が可能になったためです。

在宅勤務では、自宅に専用の作業環境を整備し、複数のモニターを設置してシステム監視とドキュメント作成を並行して行います。チームとのコミュニケーションはSlackやMicrosoft Teamsを活用し、定期的なオンライン会議で進捗共有を行います。ただし、物理的な機器交換が必要な作業や、セキュリティの観点から出社が求められる業務もあるため、完全リモートではなくハイブリッド勤務を採用する企業が多くなっています。

インフラエンジニアと一口に言っても、実際は専門分野によって仕事内容が大きく異なります。サーバー、ネットワーク、クラウド、セキュリティの4つの専門領域それぞれで、必要な知識やスキル、日常の業務内容は変わってきます。転職を検討している方にとって、どの分野が自分に適しているかを理解することは重要です。ここでは各分野の具体的な仕事内容と求められるスキルを詳しく解説します。

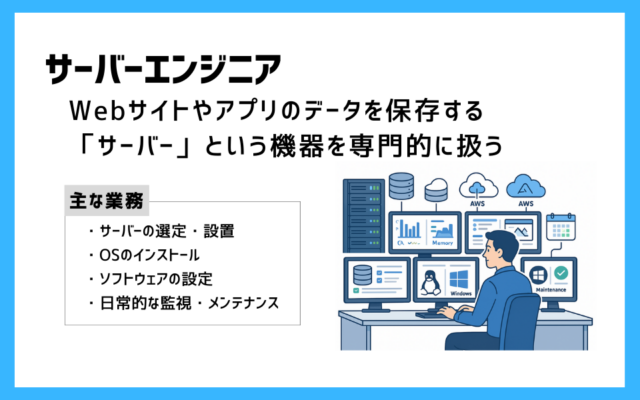

サーバーエンジニアは、Webサーバー、データベースサーバー、アプリケーションサーバーなど、システムの中核となるサーバーの設計・構築・運用を担当します。LinuxやWindows Serverの操作が中心となり、Apache、Nginx、MySQL、PostgreSQLなどのミドルウェアの設定・最適化を行います。

具体的な作業例として、ECサイトのWebサーバーにアクセス数の増加に対応するため、負荷分散設定やキャッシュサーバーの導入を実施します。障害対応では、サーバーのリソース不足によるレスポンス低下を監視ツールで検知し、プロセスの最適化やハードウェア増強の提案を行います。

求められるスキルは、Linux/Windows Serverの管理知識、シェルスクリプト作成能力、データベースの基本知識です。LPIC(Linux Professional Institute Certification)レベル1、LPIC2の取得が転職に有利とされています。

関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・転職方法を完全解説

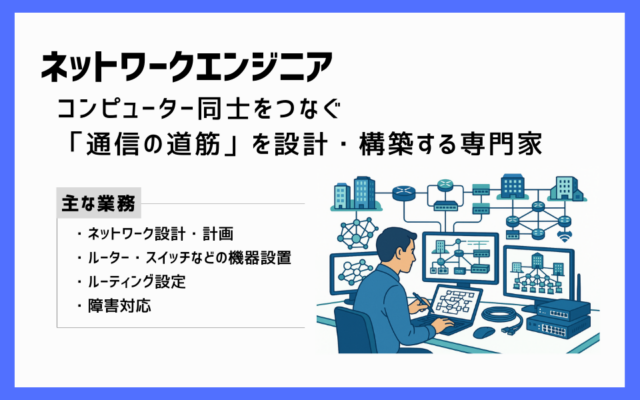

ネットワークエンジニアは、企業のネットワークインフラの設計・構築・運用を専門とします。ルーター、スイッチ、ファイアウォールなどのネットワーク機器の設定と管理が主な業務です。TCP/IP、VLAN、ルーティングプロトコル(OSPF、BGP)などの深い理解が必要となります。

実際の業務では、本社と支社を結ぶVPN接続の設計・構築や、社内ネットワークのセキュリティ強化のためのファイアウォールルール設定を行います。障害時には、ネットワークの疎通確認やパケット解析により原因を特定し、迅速な復旧作業を実施します。

Cisco社のCCNA(Cisco Certified Network Associate)資格は業界標準として高く評価され、転職活動でも重要な武器となります。ネットワークの論理的思考と細かな設定作業への集中力が求められる分野です。

関連記事:ネットワークエンジニア未経験転職の成功法則|実例付きロードマップ

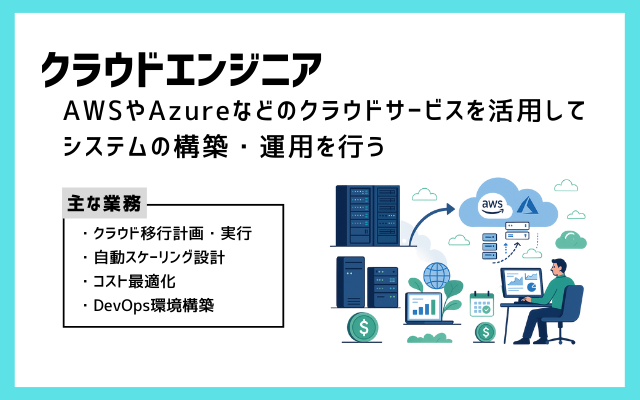

クラウドエンジニアは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどのクラウドサービスを活用したシステムの設計・構築を専門とします。従来のオンプレミス環境とは異なり、コードベースでのインフラ管理(Infrastructure as Code)や自動化技術の知識が重要です。

日常業務では、EC2インスタンスやRDS(Relational Database Service)を組み合わせたWebアプリケーション基盤の構築、Auto ScalingやLoad Balancerを活用した可用性の高いシステム設計を行います。DevOpsの考え方に基づき、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの構築も重要な業務です。

AWS認定ソリューションアーキテクト、Microsoft Azure認定などのクラウドベンダー資格の取得が推奨されます。経済産業省のDX推進施策により、クラウドエンジニアの需要は2024年現在も継続的に増加傾向にあります。

関連記事:クラウドエンジニアとは?DX時代に最も求められるIT職種の実態

セキュリティエンジニアは、企業のIT資産を脅威から守るセキュリティ対策の設計・運用を担当します。ファイアウォール、IDS/IPS(侵入検知・防御システム)、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティツールの導入・運用が主な業務です。

具体的には、外部からの不正アクセス検知時の対応、セキュリティホールのパッチ適用計画立案、社内セキュリティポリシーの策定・運用を行います。近年増加しているランサムウェア攻撃への対策として、定期的な脆弱性診断やインシデント対応手順の整備も重要な業務となっています。

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)やCISM(公認情報セキュリティマネージャー)などの資格取得が推奨されます。サイバーセキュリティ基本法に基づく政府のサイバーセキュリティ戦略により、この分野の専門家需要は今後さらに高まると予想されています。

関連記事:セキュリティエンジニアとは?仕事内容・年収・転職方法を徹底解説

未経験からインフラエンジニアを目指す方にとって、「実際にどのような成長プロセスを歩むのか」は最も気になるポイントでしょう。インフラエンジニアの仕事内容は段階的にレベルアップしていくため、各フェーズで求められるスキルや業務内容を理解することで、転職後の具体的なイメージが掴めます。ここでは、入社から4年目以降までの成長ロードマップと、実際の転職成功事例をご紹介します。

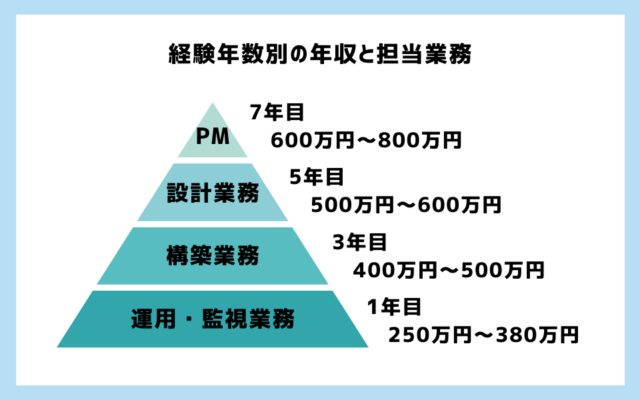

未経験からインフラエンジニアに転職した場合、最初に任されるのは運用・監視業務です。24時間365日体制でサーバーやネットワークの稼働状況を監視し、異常を検知した際の初動対応を行います。具体的には、監視ツールの画面でCPU使用率やメモリ使用量をチェックし、閾値を超えた際にアラート対応マニュアルに沿って作業を実施します。

この期間の年収目安は250万円〜330万円程度で、CCNAやLPICレベル1などの基本資格を取得していれば300万円〜380万円のスタートが期待できます。1年目で身につけるべきスキルは、Linux/Windowsの基本操作、ネットワークの基礎知識、監視ツールの操作方法です。夜勤を含むシフト勤務が多いため、生活リズムの調整も重要な課題となります。

2年目以降は段階的に構築業務に携わり始めます。先輩エンジニアのサポートの下、サーバーのセットアップやネットワーク機器の設定作業を担当します。例えば、新規Webサーバーの構築では、OSインストールからWebサーバー(Apache/Nginx)の設定、データベース(MySQL)の導入までの一連の作業を経験します。

この段階での年収は350万円〜450万円程度にアップし、構築経験を積むことで市場価値が大幅に向上します。求められるスキルは、仮想化技術(VMware、Hyper-V)の理解、クラウドサービス(AWS、Azure)の基本操作、シェルスクリプトの作成能力です。3年目になると、小規模なプロジェクトでは主担当として構築作業をリードできるレベルまで成長します。

4年目以降は設計業務に本格的に参画し、顧客要件を技術仕様に落とし込む上流工程を担当します。システムアーキテクチャの検討、容量設計、可用性設計などの高度な技術判断が求められるようになります。例えば、「月間1000万PVのWebサイト」という要件に対して、必要なサーバー構成、ネットワーク設計、バックアップ戦略を包括的に設計します。

年収は500万円〜700万円程度となり、専門性によってはさらに高い収入も期待できます。この段階では、プロジェクトマネジメントスキル、顧客との折衝能力、最新技術のキャッチアップ能力が重要になります。AWS認定ソリューションアーキテクト-プロフェッショナルやCisco CCNP等の上位資格取得も収入アップに直結します。

高校卒業後、鉄道業界で列車乗務員として3年半勤務していたK.Kさん(25歳)の転職成功事例をご紹介します。コロナ禍での収入不安と自動化進展を目の当たりにし、将来性のあるIT業界への転職を決意しました。

1社目の中小SES企業では年収250万円でWindowsサーバー構築・テスト業務からスタート。既存の構築手順書に基づいた単体テスト実施が中心で、2年間で基礎スキルを着実に身につけました。その後、大手IT企業へ転職し年収380万円を実現(約130万円アップ)。

現在は3名チームでAWSを活用したサーバー設計・構築業務を担当し、Linux/Windowsサーバー19台規模のプロジェクトをリードしています。基本設計から運用まで一連の工程を手掛けています。

K.Kさんの成功要因は、前職で培った「ミスが許されない環境」での正確性と継続的な学習姿勢です。未経験から5年半で設計業務まで担当できるレベルに成長した実例として参考になります。

インフラエンジニアを目指すなら、年収や働き方の実情を正確に把握することが重要です。転職エージェントとして多くの企業と候補者をマッチングしてきた経験から、現場のリアルな情報をお伝えします。

厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、インフラエンジニア全体の平均年収は660万円で、全職種の平均年収496万円と比較して約1.3倍の水準となっています。

未経験者でも、CCNAやLPICレベル1等の基本資格を取得することで、初年度から300万円台後半のスタートが可能です。また、クラウド技術(AWS、Azure)を習得すれば、年収700万円〜1000万円の上級職も目指せます。

ただし、インフラエンジニアは個人のスキルや経験が重視される専門職のため、これまでの経験やスキルレベルによって年収は大きく変わります。転職での年収アップを実現するには、継続的なスキルアップが不可欠です。

クラウド技術の普及により、インフラエンジニアの働き方は大きく変化しています。AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスを活用した設計・構築・監視業務では、在宅からの仮想環境管理が可能となり、多くの企業でリモートワークやハイブリッド勤務が導入されています。

ただし、完全リモートが可能なのは仮想環境での作業が中心で、物理機器の交換やケーブル配線などの物理的な作業では出社が必要です。そのため、週2-3日出社、週2-3日在宅のハイブリッド勤務を採用する企業が多く、業務内容に応じて柔軟な働き方を実現しています。

緊急時のオンコール対応も、初動対応は在宅からリモートで実施し、物理的な対応が必要な場合のみ出社する体制が一般的です。クラウド化の進展により、従来の物理サーバー室中心の働き方から、場所にとらわれない柔軟な勤務スタイルへと変化しています。

現役インフラエンジニアからよく聞くやりがいとして「システム全体を支える重要性」「障害対応での達成感」「最新技術への継続的な学習機会」が多く挙げられました。特に、大規模システムの安定稼働を実現した際の充実感や、クラウド移行プロジェクトでの技術的成長を実感する声が目立ちます。

一方で、大変さとしては「24時間365日の責任感」「夜勤・休日対応の負担」「技術変化の速さへの対応」が課題として挙げられています。障害発生時には深夜・休日問わず対応が求められ、特に金融機関やECサイトなど停止が許されないシステムでは、精神的なプレッシャーも相当なものがあります。ただし、オンコール体制の改善や自動化ツールの導入により、従来よりも負担軽減が図られている企業も増加しています。

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」では、2030年までにIT人材不足が最大79万人に達すると予測されており、インフラエンジニアの需要は今後も継続的に拡大する見込みです。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、あらゆる業界でITインフラの重要性が高まっているためです。

キャリアパスとしては、技術スペシャリスト方向とマネジメント方向の2つの選択肢があります。技術スペシャリストでは、クラウドアーキテクト、セキュリティエンジニア、DevOpsエンジニアなどへの専門特化が可能です。マネジメント方向では、プロジェクトマネージャー、ITコンサルタント、CTO(最高技術責任者)などの経営層を目指すキャリアも存在します。また、インフラエンジニアの豊富な技術基盤を活かして、企業のIT戦略立案、システム企画、技術コンサルティングなどの上流工程に携わる機会も増加しています。どの分野でも年収700万円〜1000万円超の上級職への道筋が明確に描けるのが、インフラエンジニアの大きな魅力です。

未経験からインフラエンジニアへの転職を成功させるには、戦略的なアプローチが必要です。転職エージェントとして数百名の未経験者転職をサポートしてきた経験から、実際に内定を獲得している候補者に共通するポイントをお伝えします。必要なスキルの優先順位から具体的な学習方法、面接での評価ポイント、そして転職エージェントの選び方まで、転職成功への具体的なアクションプランをご紹介します。

未経験者がまず身につけるべき必須スキルは、基本的なサーバー・ネットワーク知識とLinux操作スキルです。採用企業が重視するのは、LinuxCUIでの基本的なファイル操作(ls、cd、vi)、ネットワークの基礎理解(TCP/IP、サブネット)、仮想化技術の概念理解です。

最も評価されるのは資格取得による知識の体系化で、CCNAとLPICレベル1の両方を取得した候補者の内定率は非常に高い水準を示しています。これらの資格は実務の基礎となるため、面接でも技術的な会話が成立しやすくなります。加えて、クラウドサービスの基礎知識として、AWSクラウドプラクティショナーやMicrosoft Azure Fundamentalsも取得しておくと、クラウド案件への転職可能性が大幅に向上します。実際の転職活動では、これらの資格を3-6ヶ月で取得する学習計画を立てることが重要です。

未経験からの学習では、理論と実践のバランスが成功の鍵となります。最も効果的なのは、資格学習と並行して実際のサーバー環境を構築する「ハンズオン学習」です。VirtualBoxやVMware Workstationを使って自宅PC上にLinux環境を構築し、Webサーバー(Apache)やデータベース(MySQL)のインストール・設定を実際に体験することで、面接での技術説明に説得力が生まれます。

学習順序としては、まずLinuxの基本操作を1ヶ月、ネットワークの基礎理論を1ヶ月、その後CCNAとLPICの資格学習を並行して3-4ヶ月進めることを推奨します。無料学習リソースとしては、オンライン学習サイトのPing-tがオススメです。また、AWSの無料利用枠を活用してEC2インスタンスを立ち上げ、クラウド環境での作業を体験することで、現在の採用トレンドにも対応できます。

インフラエンジニアの面接では、技術的な基礎知識と学習意欲の両方が評価されます。頻出質問として「サーバーが重い時の原因と対処方法」「ネットワークがつながらない時の確認手順」があり、これらに対して論理的に回答できることが重要です。

転職理由については「なぜインフラエンジニアなのか」を明確に説明する必要があります。「安定したシステム基盤でビジネスを支えたい」「技術的な成長を通じて企業のIT戦略に貢献したい」など、具体的な志望動機を準備しましょう。また、学習継続への意欲を示すため「現在取得中の資格」「今後のスキルアップ計画」についても具体的に話せるよう準備することが重要です。

インフラエンジニア転職では、IT専門の転職エージェントを選ぶことが成功の近道です。選定基準として、未経験者サポート実績、技術的なアドバイス能力を重視しましょう。

優秀なエージェントの見分け方は、初回面談で「具体的な学習アドバイス」「市場動向に基づく求人提案」「面接対策の技術的サポート」を提供してくれるかです。転職活動では、エージェントとの信頼関係が内定獲得の重要な要素となるため、技術的な相談にも対応してくれる担当者との出会いを大切にしましょう。

私たちキャリアカンパニーは、ITエンジニア転職に特化した専門エージェントとして、未経験者から経験者まで一人ひとりのキャリア目標に合わせたサポートを提供しています。日々企業の採用担当者とやりとりしているからこそ得られる業界の最新動向・ニーズを徹底的に分析し、専任のキャリアアドバイザーが、技術的な学習計画から面接対策、入社後のキャリアプランまで包括的にサポートします。

あなたの理想の転職実現に向けて、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。