AWS資格を取得したいけれど、どの順番で学習すればいいか分からない…

自分にはどの資格が向いているの?

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの方は多いのではないでしょうか。

2024年のアップデートにより、現在AWS資格は全12種類存在します。これらを闇雲に取得するのではなく、自分の経験レベルや目指すキャリアに応じた戦略的な学習順序を理解することが重要です。

本記事では、最適なAWS資格学習ロードマップを詳しくご紹介します。転職市場での評価が高い資格の選び方から、挫折しない学習方法まで、実践的な情報をお伝えします。

AWS資格がたくさんあって、どれから始めればいいか分からない…

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの方は多いのではないでしょうか。

2024年の大幅なアップデートにより、現在取得可能なAWS資格は全12種類となりました。新資格の追加と廃止により、これまでの学習ロードマップも見直しが必要です。

AWS資格は「ファンデーション」「アソシエイト」「プロフェッショナル」「スペシャリティ」の4つのレベルに分類されており、それぞれ異なる学習時間と前提知識が必要です。転職市場での評価を考慮すると、駆け出しエンジニアの皆さんには段階的な学習順序が重要になります。

2024年はAWS資格の大幅な見直しが行われ、駆け出しエンジニアの皆さんにとって新たな学習機会が生まれました。特に注目すべきは、AI・データ分野の需要急増に対応した新資格の追加です。

追加された新資格は3つあります。まず「AWS認定AIプラクティショナー」は、生成AIブームを背景に2024年8月に正式リリースされました。次に「AWS認定データエンジニアアソシエイト」は、BigDataやETL処理の需要増加を受けて2024年3月に開始されています。そして「AWS認定マシンラーニングエンジニアアソシエイト」は、実践的なML運用スキルを証明する資格として2024年10月に登場しました。

一方で廃止された資格も重要です。「AWS認定データアナリティクススペシャリティ」「AWS認定データベーススペシャリティ」「AWS認定SAP on AWSスペシャリティ」の3つが2024年4月に廃止されました。これらの廃止により、より実践的で現在の市場ニーズに合った資格体系へと整理されています。

この変更により、現在取得可能なAWS認定資格は全12種類となり、駆け出しエンジニアの皆さんにとってより明確な学習パスが見えてきました。

AWS資格は難易度と対象者に応じて4つのレベルに分類されており、駆け出しエンジニアの皆さんが効率的に学習を進めるためには、この体系を理解することが重要です。

ファンデーション(基礎レベル)

「クラウドプラクティショナー」はAWSの基本概念を幅広く学べる入門資格で、IT未経験者でも挑戦できます。「AIプラクティショナー」は生成AIやML基礎を学べる新資格で、AI分野に興味がある方におすすめです。

アソシエイト(中級レベル)

実務経験1年程度を想定した5つの資格で構成されています。「ソリューションアーキテクトアソシエイト」はクラウド設計の基本を学べる最も人気の高い資格です。「SysOpsアドミニストレーターアソシエイト」はインフラ運用に特化し、「デベロッパーアソシエイト」は開発者向けの内容となっています。新資格の「データエンジニアアソシエイト」と「マシンラーニングエンジニアアソシエイト」は、それぞれデータ処理とML運用に特化した実践的な資格です。

プロフェッショナル(上級レベル)

実務経験2年以上を想定した2つの資格で、「ソリューションアーキテクトプロフェッショナル」と「DevOpsエンジニアプロフェッショナル」があります。スペシャリティ(専門分野特化)には「アドバンスドネットワーキング」「マシンラーニング」「セキュリティ」の3つの専門資格があります。

現在の転職市場では、特にソリューションアーキテクトアソシエイトの需要が高く、多くの企業がこの資格を優遇しています。駆け出しエンジニアの皆さんにとって、まずはこの資格を目標に設定することで、転職活動での差別化を図ることができるでしょう。

自分のエンジニア経験レベルだと、どのAWS資格から始めるべきか分からない…

効率的な学習順序を知りたい!

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの皆さんは多いのではないでしょうか。実際に転職支援をしている中で、経験レベルに合わない資格選択により学習に挫折してしまう方を多く見てきました。ここでは、皆さんの経験レベルに応じた最適な学習ロードマップをご紹介します。

エンジニア経験が半年未満の方は、基礎固めを最優先に考えましょう。この段階では、AWS特有の専門知識よりも、IT全般の基礎知識を並行して学ぶことが重要です。

まず取り組むべきは「AWS認定クラウドプラクティショナー(CCP)」です。この資格は、プログラミング経験がない方でも挑戦できる入門資格で、AWSの全体像を理解するのに最適です。

CCP取得後は、実際に業務でAWSサービスに触れる機会を作ることをおすすめします。転職エージェントとしての経験上、実務経験が浅い段階では、資格取得よりも実際の業務経験を積むことが転職活動において重要な評価ポイントとなります。

6ヶ月~1年程度の実務経験を積みながら、次のステップとして「AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)」の学習準備を始めましょう。この段階では、実務で得た知識と資格学習を組み合わせることで、より深い理解が得られます。

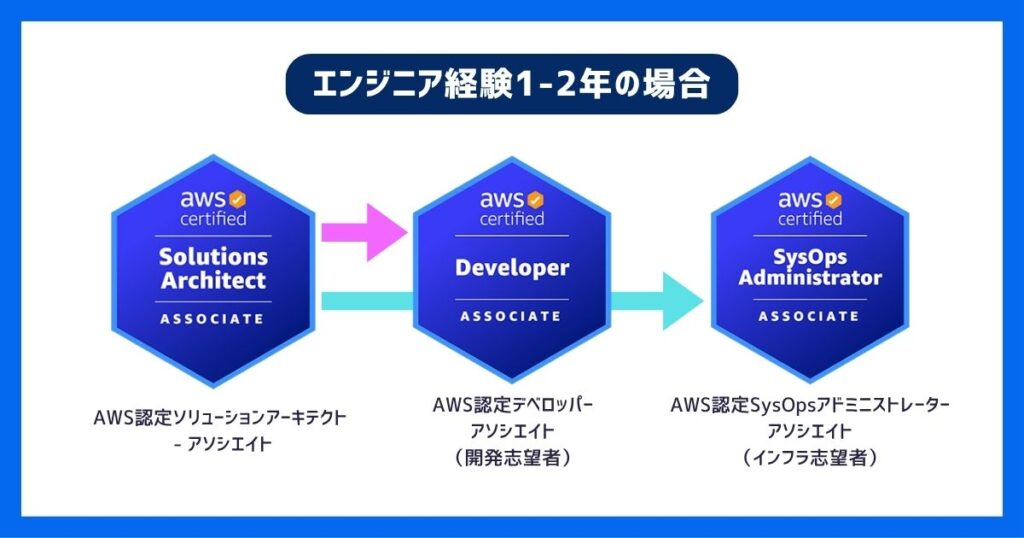

エンジニア経験が1~2年ある方は、CCPをスキップして直接SAA(ソリューションアーキテクトアソシエイト)から始めることをおすすめします。

SAAは、AWSの中核的なサービスを体系的に学べる資格で、転職市場でも最も評価の高い資格の一つです。実務経験があることで、座学だけでなく実際のサービス運用における課題や解決策を理解しやすくなります。

SAA取得後は、皆さんのキャリアの方向性に応じて専門資格を選択しましょう。インフラ運用に興味がある方は「SysOpsアドミニストレーターアソシエイト(SOA)」、開発寄りの業務に携わりたい方は「デベロッパーアソシエイト(DVA)」が適しています。

この段階で重要なのは、資格取得と並行して実務でのスキルアップを図ることです。資格で得た知識を実際のプロジェクトで活用することで、面接時に具体的な技術力をアピールできるようになります。

このように、皆さんの経験レベルと方向性に応じて最適な学習ロードマップは変わります。重要なのは、現在の自分の立ち位置を正確に把握し、無理のない学習計画を立てることです。

AWS認定資格について、クラウドエンジニアについてより詳しく解説しています。

自分の目標に合わせて、どのAWS資格を優先すべきか分からない…

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの方は多いのではないでしょうか。AWS資格は全12種類ありますが、皆さんの目的によって最適な学習順序は大きく異なります。ここでは、3つの目的別に、効率的な資格取得ロードマップをご紹介します。

転職活動での差別化を図りたい方には、企業からの評価が高い資格を戦略的に選ぶことが重要です。最も優先すべきは「AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)」です。この資格は、転職市場で最も需要が高く、多くの企業が求人票に「SAA取得者優遇」と記載しています。

学習順序としては、まずAWS認定クラウドプラクティショナー(CCP)で基礎を固め、その後SAAに挑戦することをおすすめします。

SAA取得後は、志望する職種に応じて次の資格を選択します。インフラエンジニアを目指す方は「SysOpsアドミニストレーターアソシエイト(SOA)」、開発エンジニアを目指す方は「デベロッパーアソシエイト(DVA)」が適しています。

転職活動では、資格取得の背景も重要です。「現在の業務でクラウド化が進んでおり、より深い知識を身につけるためにSAAを取得しました」といった具体的なストーリーを準備しておくことで、採用担当者に学習意欲をアピールできます。

業務でAWSを使用する機会がある方は、実務に直結する資格を優先的に取得しましょう。この場合、CCPを飛ばして直接SAAから始めることも可能です。なぜなら、実際にAWSサービスに触れる機会があるため、実践的な知識と資格学習を並行して進められるからです。

業務でEC2(仮想サーバー)やS3(ストレージサービス)を使用している方は、これらのサービスが重点的に出題されるAWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)が最適です。また、データベースの運用に携わっている方は、RDS(リレーショナルデータベースサービス)やDynamoDB(NoSQLデータベース)の知識が問われるAWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)やAWS認定デベロッパーアソシエイトが有効です。

学習時間は実務経験があることで短縮でき、SAA取得までに60~80時間程度で済む場合が多いです。重要なのは、資格学習で得た知識を実際の業務で活用し、さらに深い理解につなげることです。

業務でのクラウド活用が進んでいる企業では、AWS認定資格の取得を支援する制度を設けている場合があります。受験費用の補助や、合格時の報奨金制度などを確認してみましょう。

クラウドエンジニアとして本格的にキャリアを築きたい方は、長期的な視点でロードマップを設計することが重要です。まず基礎となるCCPを取得し、その後専門分野に特化した資格を段階的に取得していきましょう。

・インフラ系クラウドエンジニアを目指す場合

CCP → SAA → SOA → ANS(アドバンスドネットワーキング)

・開発系クラウドエンジニアを目指す場合

CCP → DVA → SAA → MLA(マシンラーニングエンジニアアソシエイト)→ MLS(マシンラーニングスペシャリティ)

サーバーレス・コンテナ・マイクロサービス領域での専門性を深め、モダンアプリケーション開発のスペシャリストとしてのキャリアを築けます。

・データ系クラウドエンジニアを目指す場合

CCP → SAA → DEA(データエンジニアアソシエイト)→ MLA(マシンラーニングエンジニアアソシエイト)

・セキュリティに特化したクラウドエンジニアを目指す場合

CCP → SAA → SCS(セキュリティスペシャリティ)

セキュリティ分野は専門性が高く、年収アップも期待できる領域です。

全体的な学習期間としては、プロフェッショナルレベルまで到達するには2~3年程度を見込んでおくことをおすすめします。継続的な学習により、クラウドエンジニアとしての専門性を確実に高めることができるでしょう。

AWS資格を取得したいけれど、本当に転職に有利になるのか?

実務経験が浅い状態で資格を取っても意味があるのか?

という疑問を持つ駆け出しエンジニアの皆さんは多いのではないでしょうか。実際に企業の採用担当者と日々やりとりする中で感じるのは、AWS資格への注目度の高さです。それでは、具体的にどのようなメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。

最も注目すべきは、AWS資格が転職市場での年収アップに直結している点です。AWS認定資格を取得することで平均年収が約610万円となり、一般的なITエンジニアと比較して大幅な収入向上が期待できます。

特にインフラエンジニア分野では、AWS資格保有者への需要が急激に高まっています。クラウドエンジニアの平均年収が約758万円に達しており、従来のインフラエンジニアと比較して約200万円の差が生まれています。

転職エージェントとして実際に企業の採用担当者と話をする中で、「AWS資格保有者限定」の求人案件が明らかに増加していることを実感します。特に、経験年数が浅い候補者であっても、AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)を持っていることで、書類選考の通過率が格段に向上する傾向があります。

駆け出しエンジニアの皆さんにとって最も大きな壁は、実務経験の不足です。しかし、資格取得によって、単なる知識の暗記ではなく、実際のクラウドサービスを理解し、活用できるスキルを客観的に証明することができます。

面接の現場では、「どのようなプロジェクトに参加しましたか?」という質問に対して、実務経験が浅い方は答えに窮することがあります。しかし、AWS資格を持っていれば、「実際のプロジェクトへの参加経験はありませんが、SAA取得の過程で、EC2インスタンスの設計やS3の適切な使い分け、セキュリティベストプラクティスを学びました」といった具体的な技術話ができるようになります。

また、継続的な学習姿勢を示すことも重要なポイントです。AWS資格は3年間の有効期限があり、技術の進歩に合わせて更新が必要です。この仕組みそのものが、「常に最新の技術を学び続ける意欲がある」という証明になります。

現在のIT業界は、オンプレミスからクラウドへの移行が急速に進んでいます。経済産業省によると、企業のクラウド利用率は年々上昇しており、特にAWSは国内クラウド市場で圧倒的なシェアを持っています。

この業界動向を背景に、多くの企業がクラウドに精通したエンジニアを求めています。AWS資格の取得は、このような業界の変化に対応するための先行投資と言えます。

さらに、AI・機械学習・データ分析といった最新技術領域でも、AWSのサービスが広く活用されています。2024年に新設されたAWS認定AIプラクティショナーのような資格を取得することで、これらの成長分野への参入機会も広がります。

駆け出しエンジニアの皆さんにとって、AWS資格は単なる知識の証明ではなく、将来のキャリア形成における重要な投資です。転職市場での競争力向上、実務経験不足の補完、そして業界動向への対応という3つの観点から、AWS資格の価値は今後さらに高まっていくと確信しています。

AWS資格の勉強を始めたいけれど、どの教材を選べばいいか分からない…

働きながらでも継続できる学習方法を知りたい!

過去に資格勉強で挫折した経験があって不安…

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの方は多いのではないでしょうか。転職支援の現場で、多くの方が学習継続に苦労されている姿を見てきました。しかし、適切な戦略を立てれば、働きながらでも確実にAWS資格を取得することができます。

AWS資格の学習リソースは豊富にありますが、すべてを使う必要はありません。重要なのは、皆さんの学習スタイルと予算に合わせて効率的に組み合わせることです。

無料リソースの活用法

まずAWS公式の「AWS Skill Builder」を基盤とすることをおすすめします。特に、実際のAWSコンソールを使った実習環境が提供されているため、座学だけでなく実践的な学習が可能です。

YouTubeも有効な無料リソースです。「AWS公式チャンネル」では、各サービスの概要を分かりやすく解説した動画が多数公開されています。通勤時間や休憩時間を活用して、スキマ時間学習に最適です。

有料リソースの戦略的活用

Udemyが最も人気の高い選択肢です。特に「これだけでOK!AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座」は、多くの合格者を輩出している実績があります。

書籍については、試験直前の総仕上げとして活用することをおすすめします。「AWS認定資格試験テキスト」シリーズは、体系的な知識整理に適しており、移動中でも学習できる利点があります。

多くの駆け出しエンジニアの皆さんが直面する最大の課題は、業務と学習の両立です。現実的で継続可能な学習計画を立てることが成功の鍵となります。

まず、平日は1日1時間、休日は1日2~3時間の学習時間を確保することを目標にしましょう。これにより、月間で約40~50時間の学習時間が確保できます。

学習戦略

平日の学習戦略

朝の通勤時間に動画学習、昼休みに問題集、帰宅後に実機操作という流れが効果的です。特に朝の時間帯は集中力が高く、概念理解に適しています。

休日の学習戦略

午前中に実機操作を中心とした実践学習、午後に問題演習と復習を行うことをおすすめします。実機操作には集中力が必要なため、体力のある午前中に行うことで効率が向上します。

学習習慣の定着法

「学習記録をつける」「SNSで進捗を共有する」「学習仲間を見つける」といった方法が有効です。特に、TwitterやLinkedInで学習状況を発信することで、自分へのプレッシャーとモチベーション維持につながります。

AWS資格学習で挫折する方には、共通するパターンがあります。これらを事前に理解し、対策を講じることで挫折を防げます。

専門用語の理解不足

「VPC」「EC2」「S3」といった基本的なサービス名から、「サブネット」「セキュリティグループ」「IAM」といった概念まで、数多くの専門用語が登場します。対策として、学習初期に「AWS用語集」を作成し、理解できない用語が出てきたら必ず調べて記録することをおすすめします。

実践経験の不足

座学だけでは、実際のサービスがどのように動作するか理解が困難です。AWS無料利用枠を活用して、実際にEC2インスタンスを起動したり、S3バケットを作成したりする実機操作を必ず行いましょう。料金が心配な方は、AWS料金計算ツールを使って事前に費用を確認することをおすすめします。

学習計画の破綻

これは、多くの方が経験する問題です。最初に高すぎる目標を設定し、継続できなくなるケースが多いです。対策として、「今日は動画を15分見る」「問題を5問解く」といった小さな目標から始めることが重要です。

モチベーション低下

定期的に転職市場での需要を確認することをおすすめします。AWS資格保有者の求人数や年収水準を調べることで、学習の意義を再確認できます。また、「学習コミュニティへの参加」も効果的です。AWS勉強会やオンラインコミュニティに参加することで、同じ目標を持つ仲間と情報交換ができ、モチベーション維持につながります。

これらの戦略を組み合わせることで、働きながらでも確実にAWS資格を取得できるはずです。重要なのは、完璧を目指さず、継続することです。

AWS資格を取得したけれど、転職活動でどのようにアピールすればいいか分からない…

面接で技術力を効果的に伝える方法を知りたい!

という悩みを抱えている駆け出しエンジニアの方は多いのではないでしょうか。せっかく取得したAWS資格も、活用方法を知らなければ転職活動で十分な効果を発揮できません。ここでは、AWS資格を転職成功の武器として最大限活用する方法をご紹介します。

職務経歴書では、単に資格名を羅列するだけでは採用担当者の印象に残りません。重要なのは、「なぜその資格を取得したのか」「どのような価値を提供できるのか」を具体的に示すことです。

資格取得の背景を明確に記載しましょう。例えば、「社内のクラウド移行プロジェクトに参加する機会があり、より深い知識を身につけるためにAWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)を取得しました」といった具体的な動機を示すことで、学習意欲と実務への関心をアピールできます。

学習プロセスの詳細も効果的です。「平日は通勤時間に動画学習、休日は実機操作を中心に約100時間の学習を継続し、3ヶ月で合格を達成」といった具体的な取り組み内容を記載することで、継続的な学習能力と目標達成力を証明できます。

実務との関連性を必ず盛り込んでください。「取得した知識を活かして、チーム内でのAWSサービス選定時に技術的な提案を行い、月間コストを20%削減する構成を提案しました」といった実際の成果を記載することで、資格が実務に活かされていることを示せます。

面接では、資格で得た知識を具体的な技術話に落とし込んでアピールすることが重要です。暗記した知識を羅列するのではなく、実際の業務シーンを想定した説明ができるよう準備しましょう。

具体的なサービス知識を展開して説明できることが大切です。「EC2インスタンスの選定では、CPU集約的なワークロードにはC5インスタンス、メモリ集約的なワークロードにはR5インスタンスを選択し、Auto Scalingと組み合わせることでコスト最適化を図ります」といった実践的な技術話ができるよう準備しておきましょう。

実機操作経験を強調することも効果的です。「資格学習の過程で、実際にVPCを構築し、パブリックサブネットとプライベートサブネットを分けた3層アーキテクチャを実装しました。セキュリティグループとNACLの適切な設定により、セキュアな環境を構築できました」といった具体的な実践経験を語ることで、座学だけでなく実際の構築経験もあることをアピールできます。

トラブルシューティング経験があれば必ず言及しましょう。「学習中にEC2インスタンスにSSH接続できない問題が発生しましたが、セキュリティグループのインバウンドルール設定とキーペアの確認により解決しました」といった問題解決経験は、実務で役立つスキルとして高く評価されます。

採用担当者からは「技術的な質問に対して、具体的な根拠を示しながら回答できる候補者は評価が高い」という声をよく聞きます。AWS資格で得た知識を、実際の業務シーンに当てはめて説明できる準備をしておくことが成功の鍵となります。

AWS資格を活用した転職成功事例をご紹介します。

25歳男性のAWS認定資格を活かした転職事例

未経験で入社したIT企業では、業務でオンプレミス環境の運用を担当していましたが、将来性を考えてクラウドスキルの習得を決意しました。結果、AWSCCP、SAA、SAPを取得し、転職活動では「従来のインフラ運用経験とクラウド知識を組み合わせて、オンプレミスからクラウドへの移行支援ができる」点をアピールしました。結果として、年収を80万円アップしてクラウドエンジニアとして転職に成功しています。

AWS資格は確実に転職活動での差別化要因となります。適切な活用方法を理解し、戦略的にアピールすることで、皆さんの転職成功確率を大幅に向上させることができるでしょう。

\ 資格取得後の転職活動に不安を感じている方へ /

あなたの強みを一緒に見つけて徹底的に伴走サポートします◎

※お申し込みは簡単5ステップで完了です。

ここまで、AWS資格のロードマップについて詳しく解説してきました。重要なのは、自分の経験レベルと目標に合わせた学習計画を立てることです。

駆け出しエンジニアの皆さんにとって、AWS資格は確実にキャリアアップの武器となります。転職市場では、AWS資格保有者の平均年収が約586万円と高い水準にあり、特にインフラエンジニア分野での需要が急速に高まっています。

まずは今回ご紹介したロードマップを参考に、自分に最適な学習順序を決定しましょう。クラウドプラクティショナーから始めるか、ソリューションアーキテクトアソシエイトに直接挑戦するかは、皆さんの現在のスキルレベルによって決まります。

継続的な学習と実践により、AWS資格を通じて理想のキャリアを実現できるはずです。一歩ずつ着実に前進し、クラウドエンジニアとしての専門性を高めていきましょう。

\ クラウド時代のキャリアを築きたい方 /

🗣️「一人で転職活動を進めるのが不安…」

🗣️「確実にキャリアを築いていきたい…」

まずは私たちにちょっとだけ話を聞かせてください!

※お申し込みは簡単5ステップで完了です。