2025.09.05

2025.09.05

仮想サーバーは現代のITインフラの基盤技術として、ほぼ全ての企業で活用されています。しかし、概念は知っていても実際の仕組みや実務での活用方法について深く理解している駆け出しエンジニアは意外と少ないのが現状です。本記事では、仮想サーバーの基本的な仕組みから実務での活用シーン、さらには転職市場での価値まで、現場で本当に役立つ知識を体系的に解説します。

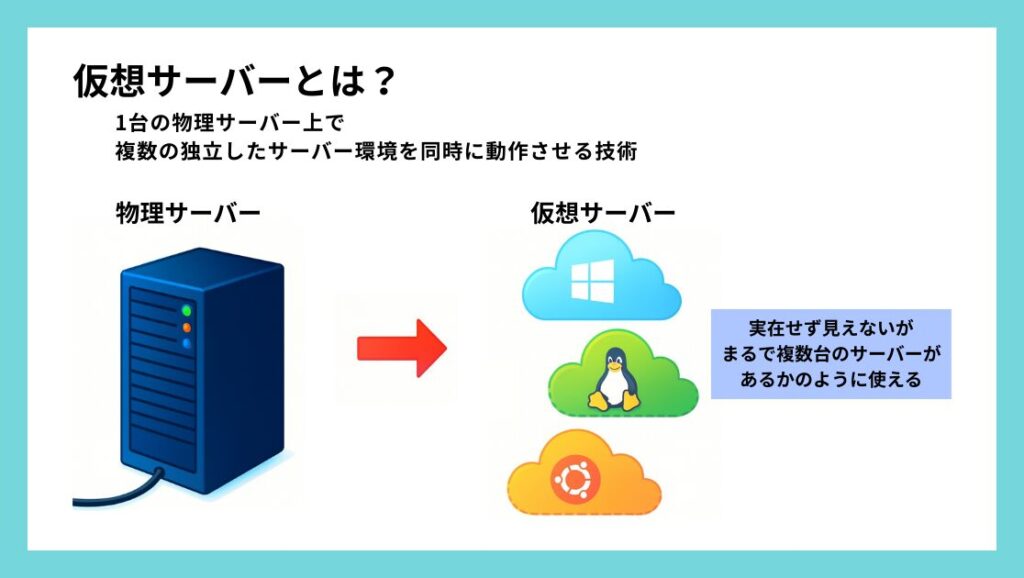

仮想サーバーとは、1台の物理サーバー上で複数の独立したサーバー環境を同時に動作させる技術のことです。 実際には存在しない「仮想的なサーバー」をソフトウェアによって作り出し、まるで複数台のサーバーがあるかのように使えます。

ここでは、仮想サーバーの仕組みから実務で知っておくべきポイントまでを、わかりやすく解説していきましょう。

仮想サーバーを理解するには、まず「ハイパーバイザー」という重要な概念を押さえておきましょう。ハイパーバイザーとは、1台の物理サーバー上で複数の独立したサーバー環境(仮想マシン)を作成・管理するためのソフトウェアです。

ハイパーバイザーには主に2つのタイプがあります。Type1(ベアメタル型)は物理サーバーに直接インストールされ、VMware ESXiやMicrosoft Hyper-Vがこれに該当します。Type2(ホストOS型)は既存のOSの上にインストールされ、VMware WorkstationやVirtualBoxが代表例です。

現在の企業システムでは、AWS EC2やMicrosoft Azureなどのクラウドサービスも仮想化技術を基盤としており、物理ハードウェアを意識することなく、必要な分だけサーバーリソースを利用できるようになっています。

物理サーバーとは、実際に触ることができる物理的なハードウェア(サーバー機器)のことで、通常は1台につき1つのOSしか動作させることができません。仮想サーバーとの違いを具体的に見ていきましょう。

リソース利用効率の圧倒的な差

物理サーバーの平均CPU使用率は5-15%程度と非常に低いのが実情です。ピーク時の負荷に備えて余裕を持たせた設計にする必要があるためです。一方、仮想サーバーでは複数のシステムが物理リソースを効率的に共有するため、全体の使用率を60-80%まで向上させることができます。

コスト面での具体的な違い

物理サーバー1台の導入には、ハードウェア費用(80-100万円)に加え、設置スペース、電力、冷却設備、保守費用などが必要です。

運用・保守の違い

物理サーバーでは、ハードウェア障害時にシステム全体が停止するリスクがあります。しかし仮想サーバーでは、ライブマイグレーション機能により稼働中のシステムを他の物理サーバーに移動させ、無停止でメンテナンスを行うことが可能です。

関連記事:【2025年版】オンプレミスとは?IT未経験者が知っておくべき基礎知識と転職活用法

仮想サーバーを導入する際、技術的な理解だけでなく、その利点と課題を正しく把握することが成功の鍵となります。ここでは、実際の導入現場で重要視される仮想サーバーのメリットとデメリットについて解説しましょう。

主要なメリット

・コスト削減効果

仮想化により、サーバー台数の削減(約3-5台を1台に統合)、電力コストの削減(約40-60%減)、設置スペースの削減(約70%減)が実現できます。

・運用効率の飛躍的向上

スナップショット機能により、システムの状態を瞬時に保存・復元できるため、テスト環境の構築やシステム更新時のリスク軽減が図れます。テンプレート機能を活用すれば、標準化されたサーバー環境を数分で展開可能になります。

・災害対策/事業継続性の強化

仮想マシンはファイルとして管理されるため、バックアップ・レプリケーションが容易です。

・性能面でのオーバーヘッド

ハイパーバイザーが介在することで、物理サーバーと比較して約5-15%の性能低下が発生する可能性があります。特に高いI/O性能を要求するデータベースサーバーでは影響が顕著に現れる場合があります。

・単一障害点のリスク

物理サーバー1台に多数の仮想マシンを集約している場合、その物理サーバーの障害により複数のシステムが同時に影響を受けるリスクがあります。これを軽減するためには、適切な負荷分散とHA(高可用性)構成の設計が重要です。

駆け出しエンジニアの皆さんは、まずVirtualBoxやVMware Workstation Proなどの無料・低コストツールで実際に仮想環境を構築し、これらの特性を体感することから始めましょう。

仮想化を学びたいけど、どの技術から始めればいいの?

転職を視野に入れる駆け出しエンジニアから最もよく聞かれる質問です。転職市場で評価される主要な仮想化ソフトウェア3つの特徴と、それぞれのキャリア価値について解説していきましょう。

VMware vSphereは、企業の仮想化環境で最も高いシェア(約36%)を誇るエンタープライズ向けプラットフォームです。vMotion(システム停止なしでの仮想マシン移動)やHA(高可用性)機能により、24時間365日の安定稼働を実現できます。

転職市場では、VMware経験者の年収は520万円〜800万円以上と高水準で、金融機関や大手製造業での需要が特に高くなっています。ただし、2023年のBroadcom買収によりライセンス費用が大幅に上昇し、多くの企業が代替技術への移行を検討している状況です。このため、既存環境の運用に加え、移行プロジェクトでの需要も急増しており、転職市場での価値は当面高い状態が続くでしょう。

⇒VMwareを使用した仮想化環境とAWSクラウドインフラの領域で活躍している方のインタビュー

Windows Server標準搭載のHyper-Vは、VMwareのライセンス費用高騰を受けて急速に注目を集めている仮想化技術です。追加ライセンス費用を抑えられるため、コスト効率を重視する企業での導入が拡大しています。

Hyper-V経験者の年収レンジは520万円〜650万円程度で、今後の成長性を考慮すると非常に魅力的な技術領域です。Azure Stack HCIとの連携により、オンプレミスからクラウドへのシームレスなハイブリッド環境構築も可能で、特に中小企業でのインフラ刷新プロジェクトでの需要が高まっています。Windows環境での業務経験がある方には、既存スキルを活かしながら習得できる最適な選択肢と言えるでしょう。

KVM(Kernel-based Virtual Machine)は、Linux環境のオープンソース仮想化技術として、クラウドプロバイダーを中心に広く採用されています。Amazon EC2やGoogle Compute Engineなど、主要クラウドプラットフォームの基盤技術として使用されており、完全にオープンソースのためライセンス費用が不要な点が最大の特徴です。

KVMスキルを持つエンジニアは、従来のインフラエンジニアに加え、クラウドエンジニアやDevOpsエンジニアとしてのキャリアパスも開けます。特にスタートアップ企業やクラウドファーストを志向する企業での需要が高く、Docker/Kubernetesなどのコンテナ技術との親和性も高いため、将来的にクラウドネイティブ分野へのキャリアチェンジを考えている方には特に価値の高いスキルです。まずはUbuntu Server上でKVMを構築し、基本操作を習得することから始めましょう。

仮想サーバーの理論は分かったけど、実際の現場ではどう使われているの?

こんな疑問を持つ駆け出しエンジニアの方は多いでしょう。転職エージェントとして企業の採用担当者と話す中で、実務での仮想化活用経験を重視する声をよく聞きます。ここでは、現場で遭遇する代表的な3つのシーンでの活用方法をご紹介しましょう。

現場でよく遭遇する「VM立ててテスト環境作って」という指示の背景には、仮想サーバーの持つ柔軟性と効率性があります。従来の物理サーバーでは新しいテスト環境構築に数日から数週間を要していましたが、仮想化技術により数分で環境を複製できるようになりました。

仮想サーバーのテンプレート機能を活用すれば、一度標準的なOS・ミドルウェア構成の仮想マシンを作成し、それを何度でも複製可能です。開発チームでは、機能ごとに独立したテスト環境を作成し、並行してテストを実施するのが一般的です。例えば、Webアプリケーション開発では、データベース検証用、UI動作確認用、パフォーマンステスト用など、目的別に複数の仮想環境を同時運用します。

この柔軟性により、従来は物理的制約で困難だった本番環境に近い検証環境の構築が現実的なコストで実現できます。

システム障害発生時、仮想サーバーのスナップショット機能(システム状態を特定時点で保存する機能)は迅速な復旧を可能にします。物理サーバーでは数時間かかる復旧作業も、仮想サーバーなら数分で障害発生前の状態に戻せるのです。

実際の現場では、システム更新前や重要な作業前にスナップショットを取得し、問題発生時の復旧ポイントとして活用します。ただし、スナップショットは差分のみを保存する仕組みのため、完全なバックアップ戦略の一部として位置づけることが重要です。

障害対応経験を持つエンジニアの評価は転職市場でも特に高く、仮想化技術による迅速な復旧スキルは大きなアドバンテージとなります。

現在、多くの企業でオンプレミス環境からクラウドへの移行が加速しており、仮想サーバーはこの移行を成功に導く重要な役割を果たしています。物理サーバーを直接クラウドに移行するのは困難ですが、仮想サーバーであれば比較的スムーズな移行が可能です。

実際にNEC Corporationでは、99.5%の仮想サーバーを問題なくVMware Cloud on AWSに移行することに成功しており、仮想化技術の実用性が証明されています。仮想サーバーのスキルは企業のDX推進に直結する実用的な能力であり、クラウド移行プロジェクトが多くの企業で進行中の今、仮想化技術に精通したエンジニアの需要は高まり続けています。

関連記事:「クラウド環境」とは何?IT未経験者にもわかる基本から転職活用まで

仮想化スキルを身につけても本当に転職で有利になるの?

年収アップにつながるのか分からない…

そんな不安を抱える駆け出しエンジニアの方も多いのではないでしょうか。実際の転職市場での仮想化スキルの価値を、最新の求人データと将来性の観点から詳しく解説します。

転職市場において仮想化スキルは非常に高い評価を受けています。

厚生労働省の職業情報提供サイトによると、仮想化エンジニアを含むクラウドエンジニアの平均年収は約660万円となっており、一般的なITエンジニアの平均年収を大きく上回っています。特に注目すべきは、VMware関連スキルを持つエンジニアへの需要で、企業規模や経験年数により400万円から900万円超まで幅広い年収レンジが設定されています。

転職エージェントとして日々企業の採用担当者とやり取りする中で実感するのは、オンプレミスからクラウドへの移行プロジェクトで仮想化の知識を持つエンジニアが引く手あまたの状況だということです。特に金融機関や製造業では、24時間365日の安定稼働が求められるため、仮想化技術に精通したエンジニアへの評価は非常に高く、転職時の年収交渉でも有利に働く傾向があります。

仮想化技術の将来性は極めて明るく、むしろ今後さらに需要が高まると予想されます。ガートナージャパンの調査では、「2026年末まで、日本企業の半数は、従来型の仮想化基盤の近代化に失敗する」と予想されており、この大規模な技術移行期において仮想化スキルを持つエンジニアの価値は急上昇しています。

特に、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境への移行が加速する中で、オンプレミスとクラウドの両方を理解できる仮想化エンジニアは貴重な存在となっています。AI・IoTの普及に伴うデータ処理基盤の需要拡大、セキュリティ強化のための仮想化活用、コスト最適化を求める企業の増加など、複数の要因が仮想化スキルの市場価値を押し上げており、長期的なキャリア形成において非常に有望な技術領域と言えるでしょう。

駆け出しエンジニアが仮想化技術を効率的に習得し、転職市場で評価される実践的なスキルを身につけるための具体的な学習パスをご紹介します。

仮想化学習の第一歩として、Oracle VirtualBoxを使った無料環境構築から始めましょう。

まずはVirtualBoxをダウンロードし、Windows・MacどちらでもGUIで簡単にインストールできます。仮想マシン作成では、メモリ4GB以上(物理メモリの50%以下)、仮想ハードディスク20GB以上を推奨し、Ubuntu Server 22.04 LTSやCentOS Stream 9を仮想OS として導入します。ネットワーク設定では、NAT(インターネット接続)とホストオンリーアダプター(ホストとの通信)の2つを設定し、仮想マシン間の通信テストまで実施できれば基礎環境は完成です。

書籍では『おうちで学べる仮想化のきほん』(翔泳社)が仮想化の動作原理を実機で確認しながら学べる入門書として最適です。

技術情報サイトでは、VMware公式ドキュメントやAWS学習リソース、Microsoft Learnが無料かつ最新情報を提供しています。

動画学習では、UdemyのVMware・AWS・Azure講座(各3,000〜15,000円)やYouTubeの技術解説チャンネルを活用し、Qiitaやエンジニア向けブログで現場の運用ノウハウを学習することで、座学と実践の両面からスキルを積み上げられます。

キャリア段階に応じた資格取得戦略が重要です。

入門レベル

AWS Certified Cloud Practitioner(学習時間20-40時間、受験料15,000円)から始め、クラウドの基礎概念の習得から始めましょう。

実務レベル

AWS Certified Solutions Architect – Associate(学習時間75~150時間、受験料20,000)が転職市場で最も評価される資格です。

専門レベル

VMware VCP-DCV(合格率非公開だが高難易度)やAWS SAP(プロフェッショナル)へ挑戦し、仮想化エンジニアの中でも上位案件を狙えるようになります。

資格取得により、転職時の年収交渉で50-100万円のアップも期待できるため、計画的な取得をおすすめします。

ここまで仮想サーバーの基本概念から実務活用、学習方法まで詳しくご紹介してきました。「理解はできたけど、実際に行動に移すのは不安」と感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

転職エージェントとして多くの駆け出しエンジニアをサポートする中で確信しているのは、仮想化スキルは確実にキャリアアップの武器になるということです。まずはVirtualBoxでの環境構築から始め、AWS SAAの取得を目指すことで、半年後には転職市場で評価されるスキルセットが身につきます。

DX推進が加速する現在、オンプレミスとクラウドの両方を理解できる人材の需要は今後さらに高まるでしょう。今日から学習を始めることで、1年後のあなたのキャリアは大きく変わっているはずです。新たな技術領域への挑戦を恐れず、仮想化スキルを武器に理想のキャリアを築いていきましょう。