OSI参照モデルの覚え方がわからない…

面接で聞かれそうだけど、7層もあって覚えられない…

そんな悩みを抱えていませんか?実は、OSI参照モデルは「アプセトネデブ」という語呂合わせを使えば、たった5分で完全に覚えることができます。

本記事では、未経験からITエンジニアを目指すあなたに向けて、面接や資格試験で必ず役立つOSI参照モデルの効果的な覚え方をご紹介します。

ITエンジニアを目指す皆さんが必ず通る道の一つが、OSI参照モデルの習得です。

なぜこんな理論的な知識が必要なの?

という声は学習を進める方々との面談の中でよく耳にします。。しかし、このモデルを理解することは、ネットワークエンジニアとしてのキャリアを築く上で欠かせない基盤となります。

転職エージェントとして数多くの採用面接に立ち会ってきた経験から断言できるのは、ネットワークエンジニアの面接では、OSI参照モデルに関する質問が必ずと言っていいほど出題されることです。

実際に企業の採用担当者から聞く話では、「OSI参照モデルの7層を言えますか?」という質問は、候補者の基礎知識レベルを測る定番の質問となっています。特に未経験者の場合、実務経験がない分、こうした基礎知識の習得度が評価の大きな要素となります。

OSI参照モデルを習得する最大のメリットは、実務でのトラブルシューティング能力の向上にあります。ネットワークに問題が発生した際、このモデルを基準に問題を切り分けることで、効率的な解決策を見つけることができるのです。

例えば、ユーザーがWebサイトにアクセスできない場合、OSI参照モデルを理解していれば、「物理層でケーブルの接続に問題があるのか」「ネットワーク層でルーティングに問題があるのか」「アプリケーション層でWebサーバーに問題があるのか」といった具合に、体系的に問題を切り分けることができます。

現場のインフラエンジニアからよく聞く話では、「OSI参照モデルを意識してトラブルシューティングを行うことで、問題解決の時間が大幅に短縮できた」という声が多く聞かれます。これは、問題が発生している層を特定することで、無駄な調査を避けることができるからです。

このように、OSI参照モデルの習得は、面接対策や資格取得だけでなく、実際の業務においても重要な役割を果たす知識なのです。

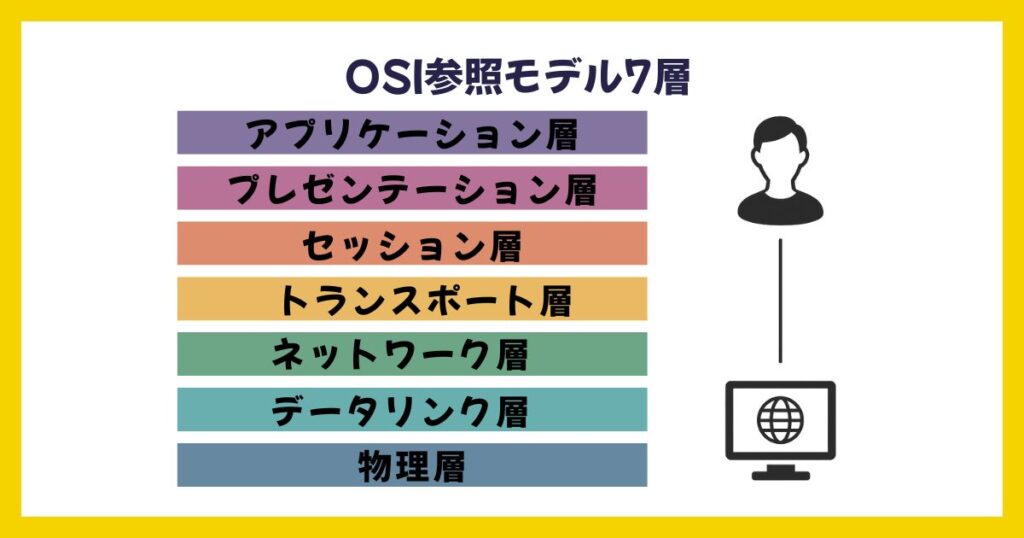

ネットワークの仕組みを学ぶ上で避けて通れないのが、OSI参照モデルの理解です。このモデルの基本構造を理解することで、ネットワーク全体の動作が驚くほど見えてくるようになります。

OSI参照モデルの7層構造を理解するために、身近な宅配便の仕組みに例えてみましょう。あなたがオンラインショップで商品を注文したとき、商品が手元に届くまでには様々な工程があります。

買い物の例

アプリケーション層(第7層):商品を注文するときに使うWebサイトやアプリ

プレゼンテーション層(第6層):注文データを暗号化して安全に送信する処理

セッション層(第5層):注文から配送完了までの一連の流れを管理

トランスポート層(第4層):荷物が確実に届くよう追跡番号を付けて配送の信頼性を担保

ネットワーク層(第3層):配送ルートの決定(東京から大阪へどの経路で運ぶかを決める)

データリンク層(第2層):配送センター内での荷物の仕分け

物理層(第1層):トラックや飛行機といった実際の運搬手段を使って荷物を運ぶ

このように、各層が明確な役割分担をすることで、複雑なネットワーク通信が効率よく実行されているのです。

OSI参照モデルの7層は、それぞれ独立した機能を持ちながら連携して動作します。

| 層(レイヤ) | 分類 | 役割の概要 |

|---|---|---|

| 第7層:アプリケーション層 | 上位層(ユーザーに近い) | ユーザーと直接やり取りするソフト(ブラウザ・メール等)のインターフェース |

| 第6層:プレゼンテーション層 | 上位層(ユーザーに近い) | データの暗号化・圧縮・文字コード変換 |

| 第5層:セッション層 | 上位層(ユーザーに近い) | 通信の開始・維持・終了を管理 |

| 第4層:トランスポート層 | 中間層(信頼性の確保) | データの分割・結合、信頼性のある転送(再送制御など) |

| 第3層:ネットワーク層 | 下位層(物理的通信基盤) | 異なるネットワーク間でのデータ配送(ルーティング) |

| 第2層:データリンク層 | 下位層(物理的通信基盤) | 同一ネットワーク内でのデータ転送、エラー検出・修正 |

| 第1層:物理層 | 下位層(物理的通信基盤) | 電気・光信号によるデータの物理的伝送 |

国際標準化機構(ISO)が策定したこのモデルは、ネットワーク機器の開発やプロトコル設計において、世界共通の指針として機能しています。

OSI参照モデルと並んで重要なのがTCP/IPモデルです。両者の最も大きな違いは、層の数と実用性にあります。OSI参照モデルが7層構造なのに対し、TCP/IPモデルは4層構造となっています。

TCP/IPモデルは、実際のインターネットで使われているプロトコルをベースに設計されているため、より実用的で現実的なモデルといえます。一方、OSI参照モデルは理論的な完全性を重視して設計されており、ネットワークの学習や設計において体系的な理解を促進する役割を果たします。

具体的な対応関係を見ると、TCP/IPモデルのアプリケーション層は、OSI参照モデルのアプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層を包含しています。また、TCP/IPモデルのネットワークインターフェース層は、OSI参照モデルのデータリンク層と物理層に相当します。

現場のネットワークエンジニアは、実際の設計・構築ではTCP/IPモデルを意識することが多いですが、問題の切り分けや説明においてはOSI参照モデルの7層構造を使うことが一般的です。両モデルの違いを理解することで、より深いネットワーク知識を身につけることができるでしょう。

OSI参照モデルの7層を覚えるのが大変で…

そんな悩みを抱えていませんか?効果的な語呂合わせを使えば、誰でも簡単に7層を記憶できるようになります。

OSI参照モデルの覚え方で最も有名なのが「アプセトネデブ」です。この語呂合わせは、第7層から第1層まで各層の頭文字を取って作られています。

アプセトネデブ

「ア」アプリケーション層

「プ」プレゼンテーション層

「セ」セッション層

「ト」トランスポート層

「ネ」ネットワーク層

「デ」データリンク層

「ブ」物理層

実際に転職面接の場面で、面接官から「OSI参照モデルの7層を教えてください」と聞かれたとき、心の中で「アプセトネデブ」と唱えながら答えることで、緊張していても確実に全層を思い出すことができます。IT企業の採用担当者からも、「この語呂合わせを知っている候補者は基礎がしっかりしている印象を受ける」という声をよく聞きます。

グローバルなIT現場で働くことを考えると、英語での語呂合わせも知っておくと便利です。海外で広く使われているのが「Please Do Not Throw Sausage Pizza Away」(ソーセージピザを捨てないで)という覚え方です。

この語呂合わせは、物理層から上位層に向けて覚える方式で、Physical、Data Link、Network、Transport、Session、Presentation、Applicationの頭文字を取っています。日本語の「アプセトネデブ」とは逆の順番になっているので、混乱しないよう注意が必要です。

CCNAなどの国際資格を目指す際には、この英語版も併せて覚えておくと、試験問題の英文にも対応しやすくなります。

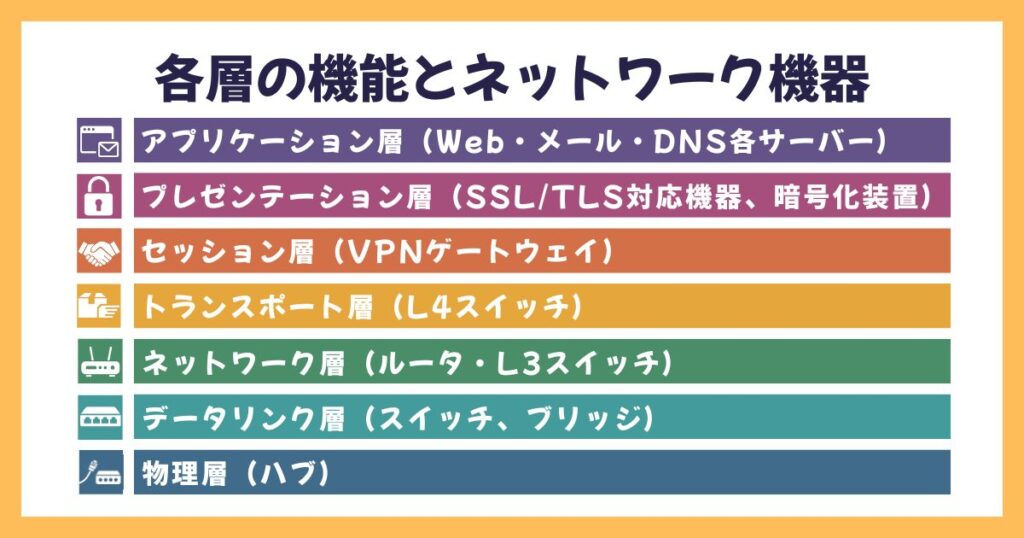

OSI参照モデルの7層を覚えただけでは、実際の面接や業務で活かすことは難しいものです。重要なのは、各層でどのようなネットワーク機器が動作し、どんな役割を果たしているかを理解することです。

ネットワークの基盤となる下位層から見ていきましょう。

物理層(第1層)

電気信号や光信号を使ってデータを物理的に伝送する層です。ここで活躍するのがケーブル、リピータ、ハブといった機器です。

データリンク層(第2層)

同一ネットワーク内でのデータ転送を担当します。この層で最も重要な機器がスイッチ(L2スイッチとも呼ばれます)です。スイッチはMACアドレスと呼ばれる機器固有の識別子を使って、データを正確な宛先に配送します。

現場でよく使われる覚え方として、「物理層はハブ、データリンク層はスイッチ」という組み合わせがあります。転職面接でも「L2スイッチとハブの違いを説明できますか?」という質問をよく聞きます。答えは「ハブは受信したデータを全ポートに転送するが、スイッチは宛先のポートにのみ転送する」です。

ネットワーク層(第3層)

異なるネットワーク間でのデータ配送を担当する重要な層です。この層で活躍するのがルータやL3スイッチです。ルータはIPアドレスを使って最適な経路を選択し、データパケットを目的地まで届けます。

トランスポート層(第4層)

データの信頼性を保証します。代表的なプロトコルがTCP(Transmission Control Protocol)とUDP(User Datagram Protocol)です。TCPは「確実にデータを届ける宅配便」、UDPは「速いが確実性は保証しない速達メール」と例えることができます。

実務では、「ルータは第3層、TCPは第4層」という関係性を理解していることが重要です。ネットワーク障害の際、「L3での問題なのか、L4での問題なのか」を切り分けることで、効率的なトラブルシューティングが可能になります。

上位層は、ユーザーが直接触れる部分に近づいていきます。

セッション層(第5層)

通信の開始から終了までの管理を行います。

プレゼンテーション層(第6層)

データの暗号化や圧縮を担当します。

アプリケーション層(第7層)

ユーザーが実際に操作するアプリケーションとの接点です。Webブラウザやメールソフトがこの層で動作します。HTTP、HTTPS、FTP、SMTPなどのプロトコルも、この層で機能します。

面接でよく聞かれる質問として、「HTTPは何層のプロトコルですか?」があります。答えは「第7層(アプリケーション層)」です。これらの知識を組み合わせることで、「Webサイトが見れない」という問題に対して、層別の体系的なアプローチができるようになります。

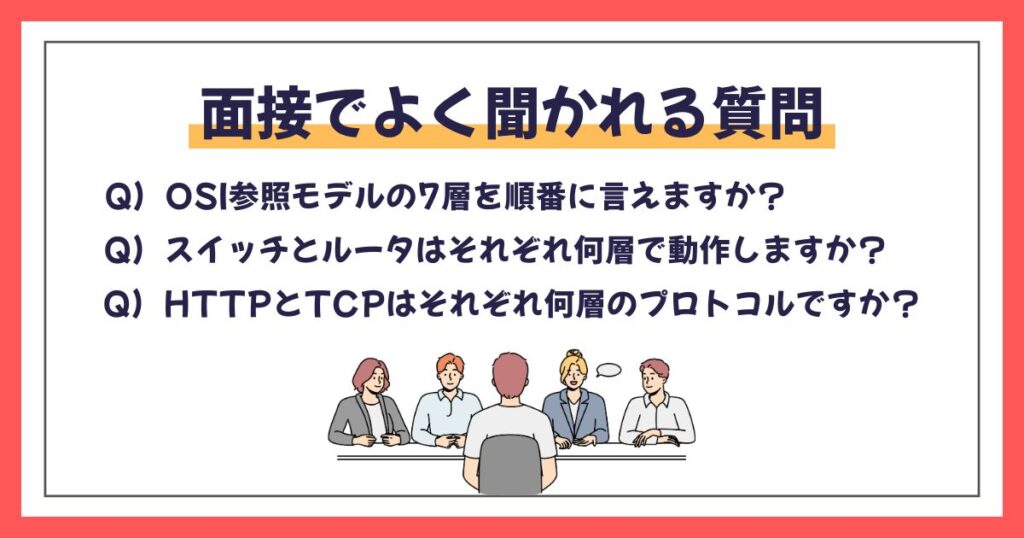

OSI参照モデルを覚えたものの、実際の面接や試験ではどう活用すればいいの?

と不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、実際の現場で頻出する質問パターンと、未経験者でも答えられる回答テンプレートをご紹介します。

転職エージェントとして数多くの面接のフィードバックを受けてきた経験から、特に頻出する質問パターンを3つご紹介します。

頻出:OSI参照モデルの7層を順番に言えますか?

ここで「アプセトネデブ」を使って「アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データリンク層、物理層」と答えられれば、面接官に良い印象を与えることができます。

スイッチとルータはそれぞれ何層で動作しますか?

「スイッチはデータリンク層(第2層)、ルータはネットワーク層(第3層)で動作します」と答えるだけでなく、「スイッチはMACアドレスを使って同一ネットワーク内での通信を制御し、ルータはIPアドレスを使って異なるネットワーク間での通信を制御します」と追加説明できれば、理解度の高さをアピールできます。

HTTPとTCPはそれぞれ何層のプロトコルですか?

「HTTPはアプリケーション層(第7層)、TCPはトランスポート層(第4層)のプロトコルです」と答えることで、プロトコルの階層理解を示すことができます。

未経験者が面接で自信を持って答えるためのテンプレートをご紹介します。

OSI参照モデルについて問われた際の回答例

「OSI参照モデルは、ネットワーク通信を7つの階層に分けて整理したモデルです。上位層から順に、アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データリンク層、物理層となっています。各層が独立した機能を持ちながら連携することで、複雑なネットワーク通信を実現しています」

さらに実用性をアピールするため、「このモデルを理解することで、ネットワーク障害が発生した際に、どの層で問題が起きているかを体系的に切り分けることができます」と付け加えることで、実務への応用力があることをアピールできます。

\ 面接で伝えられる自信が無い方へ /

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。

OSI参照モデルの基礎知識を身につけたら、次に重要なのは効果的な復習方法と将来につながる学習計画です。単発の暗記では意味がありません。継続的な学習を通じて、実際の業務で活用できるスキルに発展させることが大切です。

記憶の定着には、科学的に証明された復習スケジュールが効果的です。まず、学習した当日の夜に一度復習し、翌日、3日後、1週間後、1ヶ月後のタイミングで復習を行うことで、長期記憶として定着させることができます。

OSI参照モデルの復習では、単純な暗記だけでなく、実際の問題を解くことが重要です。基本情報技術者試験の過去問題集や無料のオンライン問題集を活用して、毎日10分程度の復習時間を確保しましょう。通勤時間や休憩時間を活用して、スマートフォンで問題を解く習慣をつけることで、自然と知識が定着します。

また、「アプセトネデブ」の語呂合わせを定期的に声に出して確認することも効果的です。声に出すことで、視覚だけでなく聴覚も使った記憶定着が可能になります。転職エージェントとして面接に立ち会う際、緊張状態でも確実に答えられる候補者は、このような日常的な復習を欠かさない方が多いです。

理論だけでなく、実際のネットワーク構成図を使った応用練習を行うことで、OSI参照モデルの理解を深めることができます。企業のWebサイトや技術資料から、実際のネットワーク構成図を入手し、各機器がどの層で動作するかを確認してみましょう。

例えば、社内LANの構成図を見て、「このスイッチはデータリンク層(L2)で動作し、ルータはネットワーク層(L3)で動作している」といった具合に、各機器の役割を層別に分析する練習を行います。これにより、面接で実際の構成図を見せられても、冷静に対応できるようになります。

また、無料のネットワークシミュレーションソフト「Packet Tracer」を使って、仮想的なネットワーク環境を構築し、実際にデータがどのように各層を通過するかを体験することも効果的です。これらの実践的な学習により、理論と実務の橋渡しができるようになります。

OSI参照モデルの覚え方は、「アプセトネデブ」という語呂合わせを使うことで、誰でも簡単に習得できます。この知識は、ネットワークエンジニア面接での基礎質問や基本情報技術者試験、CCNAなどの資格取得において必須の要素となります。

重要なのは、単純な暗記ではなく、各層の機能と対応するネットワーク機器の関係性を理解することです。物理層のケーブルから始まり、データリンク層のスイッチ、ネットワーク層のルータ、そしてアプリケーション層のWebブラウザまで、体系的に学習することで実務でも活用できる知識となります。

継続的な復習と実践的な応用練習を通じて、OSI参照モデルの知識を確実に定着させましょう。この基礎知識を起点として、TCP/IPプロトコルやクラウド技術など、より専門的な技術を学んでいくことで、未経験からでも着実にITエンジニアとしてのキャリアを築くことができます。

※お申し込みは簡単5ステップで完了です。

\ネットワークエンジニアに関する関連記事も併せてご覧ください/

※お申し込みは簡単5ステップで完了です。