2025.07.22

2025.07.22

ITエンジニアになりたいけど、Linuxって何だか難しそう…

そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、Linuxは私たちの身近にあふれているOSなのです。スマートフォンやコンビニのレジ、銀行のATMなど、日常生活で何気なく使っているシステムの多くがLinuxで動いています。本記事では、ITエンジニア転職を目指す未経験者の方に向けて、Linuxの基本概念から実際の活用場面、学習の必要性まで分かりやすく解説していきます。

\ Linux学習に興味がある方へ /

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。

Linuxとは、無料で使える「オープンソース」のオペレーティングシステム(OS)です。OSとは、コンピューターを動かすための基本的なソフトウェアのことで、WindowsやMacと同じ役割を果たします。

Linuxは1991年、フィンランドの大学生だったリーナス・トーバルズによって開発されました。当時21歳だった彼が「UNIXに似たOSを作っている」とインターネット上で発表したのが始まりです。最初は単なる「趣味」として始まったプロジェクトでしたが、世界中の開発者が協力することで、今や世界のサーバーの90%以上で使われる重要なOSに成長しました。

「オープンソース」とは、プログラムの中身(ソースコード)が誰でも見られて、使ったり直したり自由にできる仕組みのことです。みんなで改良できるので、便利な機能が増えたり、安全性が高まったりします。

ITエンジニアになりたいけど、Linuxって難しそう…

と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、Linuxは私たちが想像しているよりもはるかに身近な存在で、パソコン初心者でも理解しやすいシステムなのです。

Linuxの最大の特徴は「無料で使えるオープンソースOS」という点です。WindowsやMacが有償であることを考えると、これは大きなメリットといえるでしょう。

次に、Linuxは高い安定性を誇ります。世界中の開発者が継続的に改良を行っているため、長期間の稼働でも安定して動作し、システムの再起動が必要になることが少ないのです。また、セキュリティ面でも優れており、オープンソースであることで多くの開発者が脆弱性を発見・修正してくれます。

さらに、古いパソコンでも軽快に動作するという特徴があります。WindowsやMacでは動作が重くなった古いパソコンでも、Linuxなら快適に使えることが多いのです。

一方でデメリットも存在します。初心者にとって最大のハードルは、操作の多くがコマンド入力によって行われることです。マウスでアイコンをクリックするWindowsやMacとは異なり、テキストでの命令入力が必要になる場面が多くあります。また、Microsoft OfficeやAdobe製品など、一般的なソフトウェアが利用できない場合もあります。

三つのOSの根本的な違いを理解するために、操作方法と使用用途に着目してみましょう。

Windows・Mac

「GUI(Graphical User Interface)」と呼ばれる、グラフィカルな要素を使った操作が中心です。マウスでアイコンをクリックしたり、ファイルをドラッグ&ドロップしたりする、直感的な操作が可能です。

個人のパソコン向けに設計されており、文書作成やインターネット閲覧、動画鑑賞などの日常的な用途に最適化されています。

Linux

主に、「CUI(Character User Interface)」での操作が多用されます。これは文字による対話形式の操作で、「コマンド」と呼ばれる文字列を入力してシステムに命令を出します。例えば、ファイルを作成する場合、Windowsではマウスでクリックしますが、Linuxでは「touch filename.txt」のようなコマンドを入力します。

特にサーバー運用やシステム開発の分野で圧倒的な支持を得ており、企業のITインフラを支える重要な役割を果たしています。

「Linuxなんて使ったことがない」と思っている方も、実は毎日Linuxを使っているかもしれません。

スマートフォンのAndroid

Androidスマートフォンをお使いの方は、実はLinuxを毎日使っています。AndroidはLinuxカーネルをベースとして開発されており、世界中のスマートフォンの大部分でLinuxが動作しているのです。

コンビニやATMのシステム

コンビニのレジシステムや銀行のATMにも、多くの場合Linuxが使われています。これらのシステムは安定性と信頼性が最重要であり、Linuxがその要求を満たしているからです。

家電製品や車載システム

テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品、そして自動車のナビゲーションシステムやエンジン制御システムにも、組み込みLinuxが広く使われています。これらの「組み込みシステム」と呼ばれる分野では、Linuxが圧倒的なシェアを誇っています。

このように、Linuxは私たちの生活に深く浸透しており、ITエンジニアとして働く上で避けては通れない重要な技術なのです。

\ Linuxの学習内容を見てみる /

「プログラミングを学べばITエンジニアになれる」と思っていませんか?実は、ITエンジニアとして活躍するためには、Linuxの知識が欠かせないのです。特にインフラエンジニアを目指す方にとって、Linuxは必須スキルといっても過言ではありません。

現在のサーバー市場において、Linuxの存在感は圧倒的です。Fortune Business Insightsの2024年の調査によると、世界のサーバーOSにおけるLinuxのシェアは63.1%に達しています。さらに、W3Techsの2025年7月現在のデータによると、主要なWebサーバーソフトウェアであるNginx(33.8%)とApache(25.7%)が合計で約60%のシェアを占めており、これらは主にLinux環境で動作しています。

この数字が示すのは、サーバー運用の現場はLinuxスキルなしには仕事が成り立たないということです。企業の重要なシステムやWebサービスの多くがLinuxサーバー上で動作しているため、インフラエンジニアにとってLinuxの知識は「あれば有利」ではなく「必須」なのです。

近年のクラウドサービスの普及により、Linuxの重要性はさらに高まっています。Amazon Web Services(AWS)が約29%、Microsoft Azureが約22%のシェアを誇るクラウド市場において、これらのプラットフォームでもLinuxインスタンスが圧倒的に多く利用されています。

AWSでは、Amazon Linux 2、Ubuntu、AlmaLinux、Rocky Linuxなど、様々なLinuxの種類が用意されており、多くの企業がコストの安さと性能の良さを理由にLinuxを選んでいます。Azureでも2019年時点でLinuxがWindows Serverよりも多く使われるようになっており、クラウドエンジニアとして働くためには、Linuxの知識が必須です。

特に注目すべきは、CentOS 7が2024年6月30日でサポート終了し、現在多くの企業がAlmaLinuxやRocky Linuxといった新しいLinuxへの移行を進めていることです。Linux市場は年平均成長率20.4%で成長しており、特にクラウド関連でのLinuxエンジニアの求人需要は非常に高い状態が続いています。

転職エージェントとして企業の採用担当者とやり取りする中で、インフラエンジニアの求人で最も求められるスキルの一つはLinuxであることを実感しています。

現場でLinuxが重要視される理由は、その汎用性と安定性にあります。Webサーバー、データベースサーバー、ファイルサーバーなど、あらゆる種類のサーバーでLinuxが使われており、一つのスキルで幅広い業務に対応できるのです。

また、2024年の求人動向を見ると、Linux経験者の平均年収は768万円と高水準を維持しています。これは、Linuxスキルを持つエンジニアの需要が高く、企業が優秀な人材を確保するために競争していることを示しています。

未経験からITエンジニアを目指す皆さんにとって、Linuxの学習は確実にキャリアの選択肢を広げ、年収アップにもつながる重要な投資といえるでしょう。

Linuxを学んでも、実際にどんな仕事ができるの?

年収はどのくらいになるの?

そんな疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、転職エージェントとして日々の企業とやり取りで見えてきた、Linuxスキルを活かせる具体的な仕事内容と最新の年収動向をご紹介します。

インフラエンジニアにとって、Linuxは日常業務の中心となる技術です。具体的な仕事内容を見てみましょう。

主な業務内容

サーバーの構築・設定作業では、Rocky LinuxやUbuntuなどのLinuxディストリビューションをインストールし、Webサーバー(Apache、Nginx)やデータベースサーバー(MySQL、PostgreSQL)の設定を行います。また、システムの監視・運用では、ログの解析やパフォーマンス監視、障害発生時の原因調査と復旧作業を担当します。

近年のクラウド化の流れで、AWS EC2やAzure仮想マシンでのLinux環境構築も重要な業務となっています。Docker環境の構築・運用や、Kubernetesクラスターの管理など、コンテナ技術の知識も求められています。

実際に、仮想環境でのサーバー構築に携わり、キャリアアップを実現した方々の事例をご紹介します。

K.Kさん

鉄道業界から未経験でインフラエンジニアに転職し、現在はAWSを中心とした仮想環境での構築作業を任され、年収も250万円から380万円へアップしています。

R.Tさん

構成作家から転身し、VMware仮想化環境とAWSクラウドインフラ領域で活躍されています。

開発エンジニアにとってLinuxは、効率的な開発環境の構築に欠かせない技術です。

開発環境での活用

多くの開発現場では、本番環境がLinuxサーバーで稼働しているため、開発環境もLinuxベースで構築されています。Python、Ruby、PHP、Java などの言語を使った開発では、Linuxの知識があることで、より効率的な開発作業が可能になります。

特に注目すべきは、Docker技術の普及です。Dockerコンテナを使った開発環境の構築では、Linuxの知識が不可欠となっており、開発エンジニアでもLinuxコマンドの理解が求められています。

転職市場におけるLinuxスキルの需要は非常に高く、今後も成長が期待されています。

2025年のIT業界の求人情報を見ていても、インフラエンジニアの求人は引き続き好調で、特にLinuxスキルを持つエンジニアの需要が高まっています。

また、クラウドサービスの普及により、AWS、Azure、Google Cloud Platformなどのクラウド環境でのLinux環境構築スキルを持つエンジニアの需要が急増しています。また、AIやビッグデータ分野でも、Linuxベースのシステム構築が主流となっており、これらの分野でのキャリア発展も期待できます。

\ Linuxを扱うエンジニアになりたい方 /

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。

Linuxを学ぼうと思ったけど、種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない…

そんな悩みを抱えている方も多いでしょう。実は、Linuxには数百種類もの「ディストリビューション」と呼ばれるバリエーションが存在します。ディストリビューションとは、Linuxを使いやすくまとめた“セット商品”のことです。

初心者にとって、この多様性は混乱の原因になりがちですが、実は用途に応じて適切な選択ができるからこそ、Linuxが多くの企業で愛用されているのです。

Linuxの種類が多い理由は、「オープンソース」という特性にあります。WindowsやMacが特定の企業によって開発・管理されているのに対し、Linuxは世界中の開発者が自由に改良・カスタマイズできるのです。

具体的には、Linuxの核となる「カーネル」(システムの中核部分)は共通でありながら、その周辺のソフトウェアやツール、設定方法を変えることで、異なる目的に最適化されたLinuxを作ることができます。まるで同じエンジンを使って、スポーツカーやトラック、バスなど異なる車種を作るのと似ています。

この自由度の高さにより、開発者は「もっと軽快に動作するLinuxを作りたい」「セキュリティを重視したLinuxを作りたい」「初心者でも使いやすいLinuxを作りたい」など、様々なニーズに応えるLinuxディストリビューションを開発し続けています。

ITエンジニアとして知っておくべき代表的なLinuxディストリビューションをご紹介します。

Ubuntu(ウブントゥ)

初心者に最も親しみやすいLinuxディストリビューションです。見た目が使いやすく、WindowsやMacのような感覚で操作できます。個人利用だけでなく、世界No.1のエンタープライズLinuxディストリビューションとして多くの企業で採用されており、企業規模や地域を問わず最も使用されています。

CentOS(セントオーエス)

昔から会社のサーバーによく使われており重宝されてきたディストリビューションです。Red Hat Enterprise Linux(RHEL)の無償版として位置づけられ、高い安定性と信頼性を誇っていました。ただし、2024年6月30日にサポートが終了し、現在は後継ディストリビューションへの移行が進んでいます。

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

有償の企業向けLinuxディストリビューションで、エンタープライズ市場で高い評価を得ています。厳格なサポート体制と高い安定性により、特に金融機関では他のディストリビューションを上回るシェアを持ち、大手企業で広く採用されています。

AlmaLinux・Rocky Linux

CentOSの代わりとして人気が出てきているディストリビューションです。2024年のTuxCare調査(589社対象)では、AlmaLinuxを採用予定の企業が36%、Rocky Linuxが20%となっており、CentOSからの移行先として多くの企業が検討しています。特にAlmaLinuxは、より高速なリリースサイクルと多様なプラットフォーム対応で技術的優位性を示しています。

Linuxの記事を読んでも、専門用語が多すぎて理解できない…

そんな経験はありませんか?ITエンジニアを目指す上で、Linuxの基本用語を理解しておくことは非常に重要です。この用語集では、現場でよく使われる重要な用語を3つのカテゴリに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。

OS(オペレーティングシステム)

コンピューターを動かすための基本的なソフトウェアです。WindowsやMacと同じ役割を果たします。

カーネル

OSの核となる部分で、ハードウェアとソフトウェアの橋渡しをします。Linuxの場合、「Linuxカーネル」がシステムの中核を担っています。

ディストリビューション(Distro)

Linuxカーネルと各種ソフトウェアをパッケージ化したもので、すぐに使える状態で提供されます。Ubuntu、CentOS、Red Hatなどが代表的です。

コマンド

テキストでシステムに命令を出すための指示語です。「ls」(ファイル一覧表示)、「cd」(ディレクトリ移動)、「mkdir」(ディレクトリ作成)など、基本的なコマンドを覚えることがLinux操作の第一歩です。

シェル

ユーザーとシステムの間に立って、コマンドを解釈・実行するプログラムです。bash、zshなどの種類があります。

Apache

世界で最も広く使われているWebサーバーソフトウェアです。WebサイトをインターネットYN公開するために必要で、Linuxサーバーでは標準的に使用されます。

MySQL

オープンソースのデータベース管理システム(DBMS)で、Webサイトの会員情報や商品データなどを保存・管理します。無料で使えるため、多くの企業で採用されています。

SSH(Secure Shell)

リモートのLinuxサーバーに安全に接続するための通信プロトコルです。暗号化された通信により、離れた場所からでもサーバーを操作できます。

LAMP

Linux、Apache、MySQL、PHPの組み合わせを指す略称で、Webサーバー構築の基本的な構成として広く利用されています。

FTP(File Transfer Protocol)

ファイルの送受信を行うためのプロトコルです。Webサイトのファイルをサーバーにアップロードする際などに使用されます。

root(ルート)

Linuxシステムの最高権限を持つ管理者アカウントです。システムの全ての操作が可能な反面、誤操作によるリスクも高いため、慎重に扱う必要があります。

sudo

「superuser do」の略で、一般ユーザーが一時的にroot権限を借りてコマンドを実行するためのツールです。システム管理において安全性と利便性を両立させる重要な仕組みです。

パーミッション

ファイルやディレクトリに対するアクセス権限のことです。「読み取り(r)」「書き込み(w)」「実行(x)」の3つの権限があり、セキュリティ管理の基本となります。

ファイアウォール

不正なアクセスからシステムを保護するセキュリティ機能です。Linuxでは「iptables」や「firewalld」などのツールを使用してファイアウォールを設定します。

SSL/TLS

インターネット上での通信を暗号化するプロトコルです。Webサイトの「https://」表示は、SSL/TLSによる暗号化通信が行われていることを示します。

これらの用語を理解しておくことで、Linuxに関する技術文書や求人情報を読む際に、内容をより深く理解できるようになります。まずは基本用語から覚えて、実際にLinuxを触りながら徐々に知識を深めていくことをお勧めします。

ITエンジニアになるためにLinuxって本当に必要なの?

学習にかかる時間や費用を考えると、躊躇してしまう…

そんな疑問を持つ方も多いでしょう。この記事を読んできた皆さんなら、既にLinuxの重要性を理解されていると思いますが、実際に学習を始める前に、メリットとリスクを整理しておきましょう。

Linuxができるエンジニアは、他のIT職種と比べて高い年収を得やすい傾向にあります。未経験から始めても300~350万円でスタートでき、LPIC資格を取得した2年目頃には400~500万円、そして5年以上の経験を積むと600~800万円の年収が見込めます。特にLPICなどの認定資格を持っていると、面接の際に技術力をアピールしやすく、転職活動でも有利に働きます。

今の仕事に必要なスキルが身につく

特にクラウドは今どの会社でも使っているので、Linuxができないと仕事になりません。

Linuxを学ばないと損をする

このように、Linuxは現実的に収入向上とキャリアの幅を広げてくれる、身につけておきたいスキルの一つです。

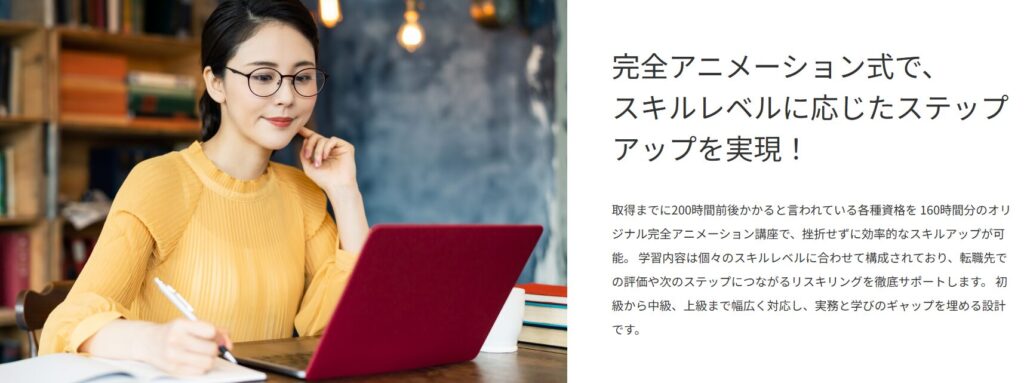

幸い、Linuxの学習は完全無料で始められます。最も初心者におすすめの方法は、VirtualBoxを使った仮想環境でのUbuntu体験です。

学習の第一歩

WindowsやMacのパソコンに「VirtualBox」という無料ソフトウェアをインストールし、その中に「Ubuntu」というLinuxディストリビューションを構築します。これにより、現在のパソコン環境を壊すことなく、安全にLinuxを学習できます。

学習時間の目安

Linux未経験者がLPIC-1(Linux技術者認定試験)に合格するためには、約150時間の学習時間が必要とされています。1日1時間の学習を続けると、約5ヶ月で基本的なLinuxスキルを習得できる計算です。

おすすめの学習リソース

InfraAcademyなどの無料学習サイトを活用し、実際にコマンドを打ちながら学習を進めることで、効率的にスキルを身につけられます。書籍と組み合わせることで、より体系的な知識の習得も可能です。

未経験からITエンジニアを目指す皆さんにとって、Linuxの学習は投資対効果の高い取り組みです。まずは気軽に触れてみることから始めてみましょう!

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。転職エージェントとして日々企業の採用担当者とやり取りする中で、「Linuxスキルがある人材を探している」という声を数多く聞きます。特に2024年の転職市場では、Linux経験者の需要は過去最高水準に達しており、未経験からでもLinuxスキルを身につけることで、大きなアドバンテージを得られる状況です。

最初は「コマンドライン操作は難しそう」「専門用語が多くて理解できない」と感じるかもしれません。しかし、VirtualBoxでUbuntuを動かすことから始めて、一歩ずつ学習を進めていけば、必ず習得できます。Linux学習は投資対効果が非常に高く、年収アップやキャリアの選択肢拡大に直結します。

今日からLinuxの世界に足を踏み入れて、ITエンジニアとしての新しいキャリアを築いていきましょう。皆さんの成功を心から応援しています。

\Linuxの求人について話を聞いてみる/

※お申し込みは簡単5ステップ(約1分)で完了です。