また案件ガチャで外れを引いた…

自分の単価っていくらなんだろう?

そんな従来型SESへの不満を抱えているなら、いま業界で話題の「新SES」について知っておくべきかもしれません。案件選択制度、単価公開制度、高還元率—これらは本当に実現可能なのでしょうか?

転職エージェントとして数百名のエンジニア転職をサポートしてきた経験から、新SESの実態と「転職で年収100万円アップした事例」まで、現場のリアルな声をお伝えします。

「新SES」という言葉を初めて耳にして、「いったい何が新しいの?」「従来のSESと何が違うの?」と疑問に思われているエンジニアの方も多いのではないでしょうか。転職支援の現場でも、この「新SES」について質問を受ける機会が急速に増えています。

「新SES」とは、従来型SESの構造的課題を解決するため「エンジニアファースト」の理念に基づいて運営されるSES企業のことです。 具体的には、案件選択制度、単価公開制度、高還元率(70-90%)、リモートワーク推進、技術力重視の評価制度などの特徴を持つSES事業形態を指します。

新SES企業のビジネスモデルは、従来のSESとは収益構造そのものが異なります。従来型SESが「エンジニアの稼働時間×低還元率」で利益を最大化していたのに対し、新SESは「高単価案件×高還元率×エンジニア満足度向上による定着率向上」で持続的成長を目指しています。

収益モデルの違い

この違いにより、新SES企業では営業チームがエンジニアの市場価値向上を重視し、スキルアップ支援や案件のマッチング精度向上に注力する構造になっています。

IPAの「DX白書2023」によると、国内企業の約7割がDX人材不足を課題としており、特にクラウドインフラやセキュリティ分野での需要が急拡大しています。この人材獲得競争の激化が、新SESの台頭を後押しする重要な要因となっています。

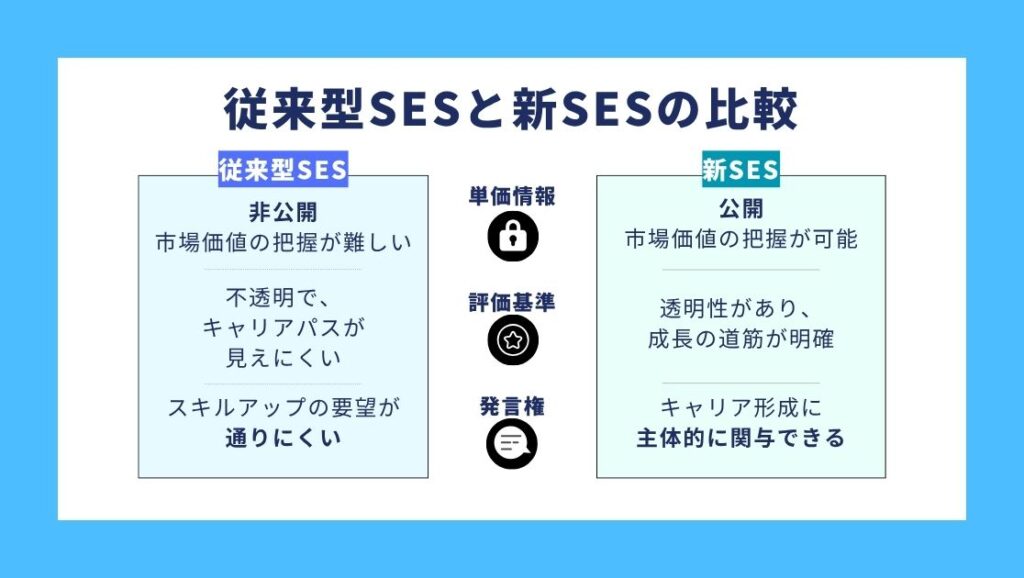

では、従来型SESと新SESの本質的な違いはどこにあるのでしょうか。最も大きな違いは、エンジニアの「立場」と「発言権」です。

従来型SES

エンジニアは「派遣される側」として受動的な立場に置かれがちでした。案件の選択権は営業部門にあり、単価情報は非公開、評価基準も不透明というケースが多く見られました。転職支援の現場で実際に聞く話として、「気がついたら単価の安い案件ばかり回されていた」「スキルアップできる案件に参画したいと言っても聞いてもらえない」といった声が頻繁に聞かれます。

新SES企業

エンジニアを「パートナー」として位置づけ、能動的に働ける環境を整備しています。具体的には、案件選択においてエンジニアの希望や成長目標を最優先に考慮し、単価公開制度によりエンジニア自身が市場価値を把握できるシステムを導入している企業が増えています。

新SESが提供する価値は、単なる待遇改善にとどまりません。エンジニアのキャリア形成を包括的に支援する仕組みが最大の特徴です。

第一の価値は「キャリア自律性の向上」です。案件選択の自由度が高いことで、エンジニア自身がキャリアプランに沿った経験を積むことが可能になります。例えば、インフラエンジニアがクラウド技術を習得したい場合、AWS案件を優先的に選択できる環境が整っています。

第二は「市場価値の可視化」です。単価公開により、自分のスキルが市場でどう評価されているかを客観的に把握できます。これにより、今後のスキルアップの方向性を戦略的に決めることができるのです。

第三に「ワークライフバランスの実現」があります。多くの新SES企業がリモートワークを積極的に推進し、有給休暇の取得も推奨しています。厚生労働省の「働き方改革実行計画」の方針とも合致した取り組みといえるでしょう。

新SESは、エンジニアが単なる「技術提供者」ではなく、「プロフェッショナルなパートナー」として尊重される新しい働き方を提供する革新的なビジネスモデルなのです。

また案件具体的には従来のSESと何が違うの?

本当にエンジニアにとってメリットがあるの?

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ここでは、従来型SESが抱えてきた構造的課題と、それを解決するために誕生した「新SES」の背景、そして現在注目されている理由について詳しく解説していきます。特に、日々の業務で感じている不満や将来への不安が、新SESによってどのように解決されるのかを具体的にご紹介しましょう。

「また今回も単価の安い案件に回された…」そんな悩みを抱えているエンジニアの方は多いのではないでしょうか。この問題こそが新SES誕生の背景にあるのです。

従来型SESが抱える最大の課題は、多重下請け構造による「エンジニア軽視」の風潮でした。経済産業省の調査では、情報サービス・ソフトウェア産業における多重下請構造の存在が指摘されており、この構造がエンジニアの待遇悪化を招いていました。

具体的には案件選択権の欠如、単価情報の非開示、不透明な評価制度などが挙げられます。転職支援の現場では「自分の市場価値がわからない」といった相談が後を絶ちません。

このような状況を打破するため、2020年頃から「エンジニアファースト」を掲げる新SES企業が台頭し始めました。

新SESが注目される背景には、IT人材市場の構造的変化があります。国内では約6割の企業がDX人材の量的確保に課題を抱えていることが明らかになっています。

この人材獲得競争の激化により、従来の「エンジニアを安く使う」というビジネスモデルが破綻し始めました。優秀なエンジニアを確保するためには、待遇改善と働きやすい環境の提供が不可欠となったのです。

また、働き方改革の推進やリモートワークの普及も新SESの追い風となっています。SNSでエンジニア系インフルエンサーが新SESについて発信することで、認知度も急速に向上しています。

新SESは、従来型SESでエンジニアが抱えていた3つの主要な悩みを解決します。

第一は「キャリア形成の不透明さ」です。

従来型SESでは案件選択権がなく、スキルアップの方向性が見えませんでした。新SES企業では、エンジニア自身がキャリアプランに基づいて案件を選択できます。

第二は「収入の不透明さ」です。

単価が非公開で自分の市場価値を把握できませんでした。新SES企業の単価公開制度により、適正な収入を得られるようになります。

第三は「働き方の制約」です。

有給取得の制限やリモートワークの困難さがありました。新SES企業では、ワークライフバランスを重視し、柔軟な働き方を積極的に支援しています。

これらの解決により、エンジニアは技術者としてのキャリアを主体的に築けるようになったのです。

新SESって具体的に何が違うの?

本当に働きやすくなるの?

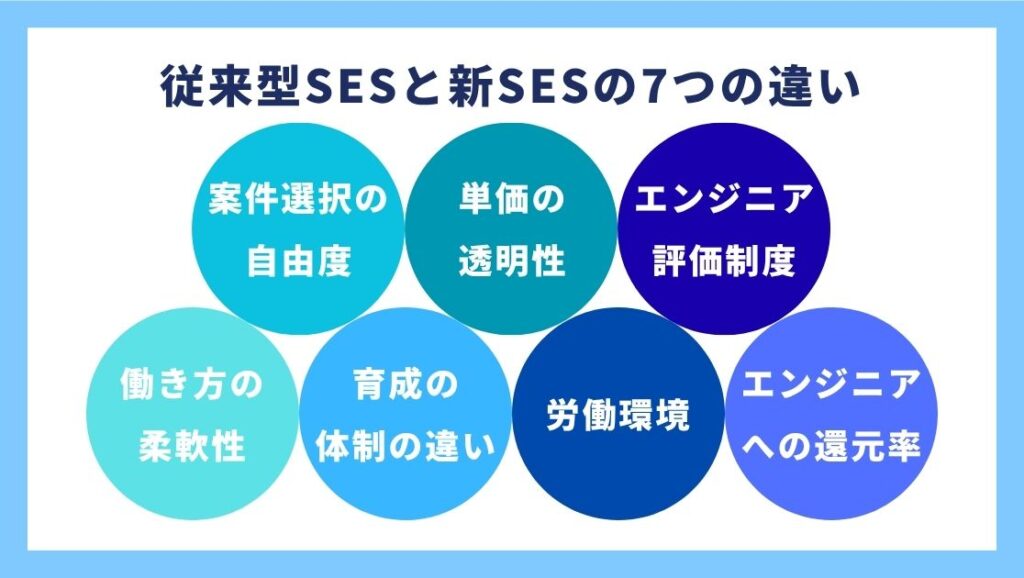

そんな疑問をお持ちの方に向けて、従来型SESと新SESの決定的な違いを7つのポイントで詳しくご紹介します。これらの違いを理解することで、あなたにとって最適な働き方を見つけることができるでしょう。

従来型SESの最大の問題点の一つが、案件選択権がエンジニアにないことでした。「今度はこの案件に行ってもらいます」という営業の一言で、自分のキャリアプランとは無関係な案件に配属されることが当たり前でした。転職支援の現場でよく聞く話として、「インフラエンジニアなのに、なぜかテスト業務ばかりやらされている」「AWSを学びたいのに、レガシーシステムの保守作業しかできない」といった声があります。

一方、新SES企業では「案件選択制度」を導入している企業が急速に増えています。エンジニア自身が複数の案件候補から、自分のスキルレベルや興味、キャリアプランに合った案件を選択できるのです。例えば、インフラエンジニアがクラウド技術を習得したい場合、AWS移行プロジェクトやマイクロサービス化案件を優先的に選ぶことができます。

ただし、経験の浅いエンジニアの場合は選択肢が限られることもあるため、企業側のフォロー体制も重要なポイントとなります。

従来型SESでは、クライアントから支払われる単価(月額料金)がエンジニアに開示されることはほとんどありません。「会社の機密情報」として扱われ、自分の市場価値を知ることができませんでした。これにより、適正な評価を受けているのか、昇給の根拠は何かが不明確な状態が続いていました。

新SES企業の多くが導入している「単価公開制度」では、エンジニアは自分がクライアントからいくらで評価されているかを明確に知ることができます。一般的な単価公開制度では、月単価から会社のマージン(手数料)を差し引いた金額がエンジニアの報酬となる仕組みです。

具体例として、月単価80万円の案件で会社のマージンが20%の場合、エンジニアの手取りは64万円(年収約770万円)となります。この透明性により、エンジニアは自分のスキル向上がどの程度収入アップにつながるかを具体的に把握でき、モチベーション向上にもつながっています。

従来型SESでは、エンジニアの評価が営業担当者の主観や、クライアント先の人事評価に依存するケースが多く見られました。技術的なスキルよりも「扱いやすさ」や「文句を言わない」といった要素が重視され、本来のエンジニアとしての能力が正当に評価されない問題がありました。

新SES企業では、技術スキルを客観的に評価する制度を整備しています。具体的には、保有資格(AWS認定、CCNA、LinuC等)、使用可能技術(プログラミング言語、インフラ技術、ツール類)、プロジェクト実績などを定量的に評価し、それを単価や昇進に直接反映させる仕組みです。

また、定期的な技術面談や360度評価(同僚、上司、部下からの多面的評価)を実施し、エンジニアの成長を多角的に支援する企業も増えています。これにより、エンジニアは技術向上に集中でき、正当な評価を受けられる環境が整っています。

従来型SESでは、クライアント先への出社が前提となっており、リモートワークは困難でした。また、フレックスタイム制度も少なく、固定的な働き方を強いられることが一般的でした。コロナ禍においても「客先の方針で出社必須」として、働き方改革から取り残されるケースが多く見られました。

新SES企業では、リモートワーク可能な案件を積極的に開拓し、エンジニアの働き方の多様性を重視しています。厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に準拠し、労務管理体制も整備されています。

これにより、通勤時間の削減や家族との時間確保など、ワークライフバランスの向上が実現されています。

従来型SESでは、エンジニアのキャリア開発は個人任せとなることが多く、会社としての体系的な支援体制が不十分でした。研修制度があっても形式的なものが多く、実際のスキルアップにつながらないケースが散見されました。

新SES企業では、エンジニア一人ひとりのキャリアプランに基づいた支援体制を整備しています。具体的には、資格取得支援(受験費用補助、合格時報奨金)、外部研修への参加支援、社内勉強会の開催、技術書購入補助などがあります。

また、定期的なキャリア面談を実施し、エンジニアの目標設定と進捗管理をサポートする企業も増えています。インフラエンジニアの場合、クラウド技術の習得からDevOpsエンジニアへのキャリアチェンジまで、多様な成長パスが用意されているのが特徴です。

従来型SESでは、クライアント先の都合を優先するあまり、有給休暇の取得が制限されるケースが多く見られました。「案件が忙しいから」「クライアントの印象が悪くなる」といった理由で、法定有給休暇すら取得できない環境が問題となっていました。

厚生労働省の「年次有給休暇の取得促進」政策に沿い、新SES企業では有給取得を積極的に推奨する企業が増えています。

IT業界全体では、有給取得率が60%超の企業が過半数を占める一方、従来型SESでは客先常駐特有の「休みにくい環境」により取得率が低い傾向にあります

従来型SESの大きな問題の一つが、多重下請け構造による「ピンハネ」でした。クライアントから支払われる金額の多くが中間業者に抜かれ、実際にエンジニアに支払われる金額は大幅に減額されるケースが一般的でした。

新SES企業では、エンジニアへの還元率を明確に定めており、多くの企業が80%以上の高還元率を実現しています。例えば、月単価100万円の案件であれば、エンジニアの手取りは80万円以上(年収960万円以上)となります。

この高還元率を実現するため、新SES企業は直請け案件の開拓に力を入れており、中間マージンを排除した効率的なビジネスモデルを構築しています。これにより、エンジニアは自分の技術力に見合った適正な報酬を得ることができるようになったのです。

これらの7つの違いにより、新SESはエンジニアにとってより魅力的な働き方を提供し、IT業界全体の働き方改革を牽引しているのです。

\最適なキャリアプランを一緒に見つけましょう!/

新SESって本当に良いの?

実際に転職した人の話を聞きたい!

そんな疑問をお持ちのエンジニアの方に向けて、転職支援の現場で実際に聞いた体験談をもとに、新SESのリアルな実態をご紹介します。良い面だけでなく、課題やリスクも含めて率直にお伝えしていきます。

新SES企業への転職で最も注目すべきは、年収の大幅な改善です。転職支援の実績から見ると、従来型SESから新SES企業への転職で年収が150万円〜300万円アップするケースが多く見られます。

具体的な事例をご紹介しましょう。インフラエンジニアのAさん(28歳、経験3年)は、従来型SES企業で年収420万円でしたが、新SES企業への転職により年収650万円にアップしました。これは単価公開制度により、月単価75万円(マージン率20%)が明確になったためです。

また、開発エンジニアのBさん(31歳、経験5年)の場合、年収480万円から750万円への大幅アップを実現しました。Java、SpringBootのスキルを持つBさんは、新SES企業で月単価85万円の案件に参画し、年収の大幅向上を達成しています。

単価公開制度は、エンジニアにとって大きなメリットをもたらしています。自分の市場価値を客観的に把握できることで、キャリア戦略を立てやすくなったという声が多く聞かれます。

実際に、AWS認定資格を取得したことで月単価が10万円アップしたエンジニアや、Kubernetes(コンテナオーケストレーションツール)のスキルを習得して月単価80万円台に到達したエンジニアの事例もあります。

この透明性により、エンジニアは自身のスキルアップの方向性を戦略的に決められるようになり、結果として市場価値の向上と収入アップを同時に実現しているのです。

新SES企業にも課題やリスクが存在します。転職を検討する際は、これらの点もしっかりと理解しておく必要があります。

第一の課題は「案件の競争激化」です。案件選択の自由度が高い反面、人気の高い案件には多くのエンジニアが応募するため、スキルや経験が不足していると希望する案件に参画できない可能性があります。特に経験の浅いエンジニアは、選択肢が限られることもあります。

第二は「収入の不安定性」です。単価公開制度により高収入を得られる一方で、案件が終了した際の次の案件への移行期間(待機期間)中は収入が減少するリスクがあります。従来型SESでは会社が待機期間の給与を保証することが多いですが、新SES企業では保証内容が企業によって異なります。

第三に「企業の成長性への懸念」があります。新SES企業の多くはベンチャー企業であり、事業の継続性や安定性において従来の大手SES企業と比較してリスクが存在します。

新新SES企業に興味はあるけれど、どこが本当に良い企業なのかわからない…

新SESを名乗っていても、実態は従来型SESと変わらない企業もあるのでは?

そんな不安を抱えているエンジニアの方も多いでしょう。転職支援の現場では、新SESを標榜しながらも実際は従来型の運営を続けている企業も存在するため、慎重な企業選びが必要です。

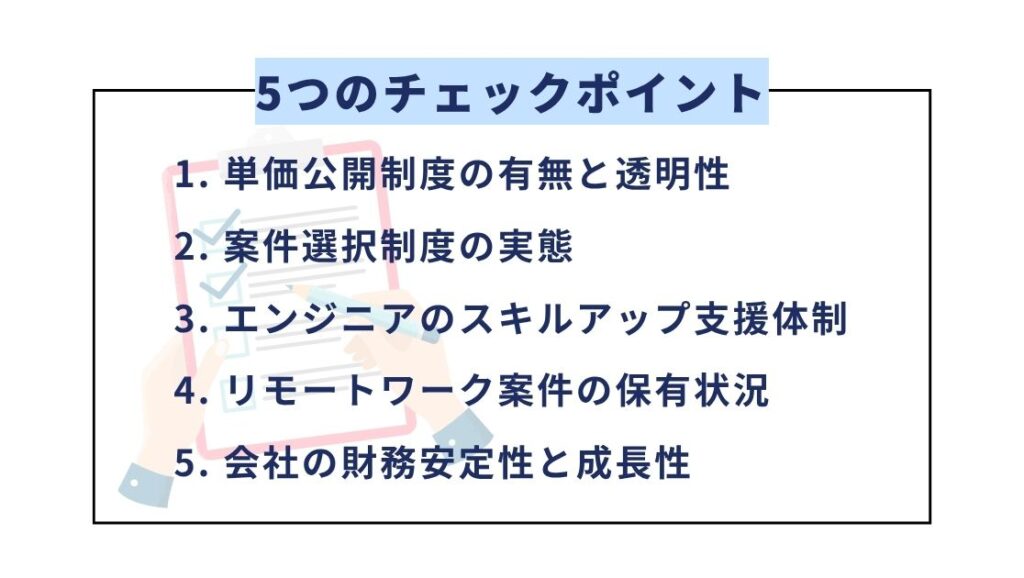

真の新SES企業を見極めるためには、以下の5つのポイントを確認することが重要です。これらの基準を満たしている企業であれば、エンジニアファーストの理念が実践されている可能性が高いといえるでしょう。

最も重要な判断基準は、単価公開制度が確実に導入されているかどうかです。転職支援の経験上、優良な新SES企業では「月単価○○万円、当社マージン率20%、あなたの手取りは○○万円」といった具体的な説明が行われます。

一方で、「単価は案件によって決まります」「詳細は入社後に説明します」といった曖昧な回答をする企業は、新SESを名乗っていても実態は従来型である可能性が高いため注意が必要です。面接時には必ず具体的な数値での説明を求めましょう。

新SES企業の特徴である案件選択制度について、その運用実態を詳しく確認することが重要です。

具体的には「現在参画可能な案件が3〜5件あり、それぞれの技術要件や単価、期間を比較して選択できる」「案件終了前に次の案件候補を複数提示してくれる」といった運用が行われているかを確認しましょう。単に「案件選択ができます」と謳うだけでなく、実際の選択肢の数や選択プロセスまで説明してくれる企業が信頼できます。

新SES企業では、エンジニアのキャリア形成を積極的に支援する体制が整っています。具体的な支援内容として、資格取得支援(受験費用補助、合格時報奨金)、技術書購入補助、外部研修への参加支援、社内勉強会の開催などがあります。

特に重要なのは、これらの制度が形式的なものではなく、実際に利用されているかどうかです。面接時には「昨年度の資格取得者数」「外部研修参加実績」「技術書購入補助の利用率」など、具体的な実績数値を質問してみましょう。

新SES企業の多くがリモートワーク案件の開拓に積極的に取り組んでいます。総務省の「テレワークの導入状況調査」によると、IT業界でのテレワーク実施率は約60%となっていますが、新SES企業ではそれを上回る案件保有が一般的です。

確認すべきポイントとして、全案件に占めるリモートワーク可能案件の割合、週何日程度のリモートワークが可能か、完全リモート案件の有無などがあります。また、リモートワーク案件の単価が出社前提の案件と同等かどうかも重要な確認事項です。一部の企業では、リモートワーク案件は単価が低く設定されている場合もあるため注意が必要です。

新SES企業の多くがベンチャー企業であるため、会社の安定性や成長性を確認することも重要です。確認すべきポイントとして、設立年数、従業員数の推移、売上高の成長率、主要取引先企業などがあります。

また、直請け案件(エンドクライアントから直接受注する案件)の割合も重要な指標です。一般社団法人情報サービス産業協会のデータによると、健全なSES企業では直請け案件が全体の50%以上を占めることが理想とされています。

これら5つのチェックポイントを満たしている企業であれば、真の新SES企業として信頼できる可能性が高いといえます。転職活動では、これらの基準を明確にして企業選びを進めることで、理想的な働き方を実現できる新SES企業との出会いが期待できるでしょう。

面接時には遠慮せずに具体的な質問を投げかけ、納得できる回答を得られる企業を選択することが、転職成功への鍵となります。

新新SES企業に興味があるけれど、どうやって転職活動を進めればいいの?

従来のSES企業とは求められるスキルが違うの?

そんな疑問をお持ちのエンジニアの方に向けて、新SES企業への転職を成功させるための具体的なガイドをご紹介します。

新SES企業へのレジュメでは、アピールポイントを重視する必要があります。転職支援の現場で見てきた合格率の高いレジュメには、共通した特徴があります。

最も重要なのは「主体性とスキル向上への意欲」をアピールすることです。新SES企業では案件選択の自由度が高いため、自分のキャリアプランを明確に持ち、積極的にスキルアップに取り組める人材を求めています。単に「○○の経験があります」ではなく、「○○の技術を習得し、次は△△のスキルも身につけて市場価値を高めたいと考えています」といった成長意欲を具体的に記載しましょう。

新SES企業への転職では、IT専門の転職エージェントの活用が特に有効です。

転職エージェントを選ぶ際は、新SES企業との取引実績が豊富で、業界の最新動向に精通しているエージェントを選択することが重要です。面談時には「新SES企業の求人をどの程度保有しているか」「単価公開制度を導入している企業の紹介が可能か」といった具体的な質問を投げかけてみましょう。

また、転職エージェントには自分のスキルレベルを正直に伝え、適切な企業をマッチングしてもらうことが大切です。背伸びをした転職は、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。現在のスキルレベルで参画可能な案件があるかを事前に確認し、必要に応じてスキルアップ計画も相談しておきましょう。

新SES企業では単価公開制度により交渉の透明性が高いため、適切な交渉術を身につけることで有利な条件での入社が可能になります。

最も重要な交渉ポイントは「単価設定の根拠」を明確にすることです。自分の保有スキル、資格、経験年数に基づいて、なぜその単価が妥当なのかを論理的に説明できるよう準備しておきましょう。

また、入社時期についても戦略的に交渉することが重要です。新SES企業では案件のタイミングに合わせた入社が求められることが多いため、現職の退職時期と新しい案件の開始時期を調整する必要があります。柔軟な対応ができることをアピールしつつ、無理のないスケジュールを提案しましょう。

これらのポイントを押さえて転職活動を進めることで、新SES企業での理想的なキャリアスタートを切ることができるでしょう。

これまで新SESについて詳しく解説してきましたが、結論として「新SESはエンジニアの救世主なのか」という疑問にお答えします。

新SESは確実にエンジニアの働き方を改善する革新的な仕組みです。単価公開制度による透明性、案件選択の自由度、高還元率、リモートワークの推進など、従来型SESの課題を解決する多くのメリットがあります。

ただし、万人にとって理想的な働き方というわけではありません。案件選択の自由度が高い反面、自分のキャリアを主体的に設計する能力が求められます。また、企業の多くがベンチャー企業であるため、安定性を重視するエンジニアには向かない場合もあります。

最終的には、あなた自身のキャリア観や価値観と照らし合わせて判断することが重要です。